我国学者在高密度介电储能领域取得进展

2025/06/03

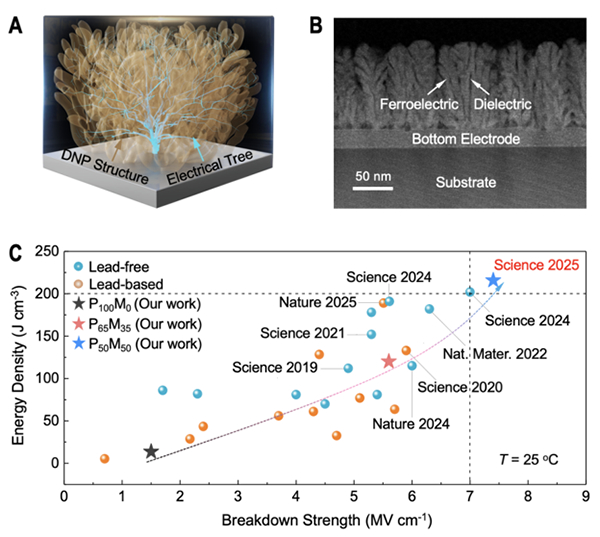

图 (A)三维自组装树枝状纳米复合结构示意图;(B)铁电体-宽禁带绝缘体三维自组装树枝状纳米复合结构;(C)本工作与其他介电电容的能量存储性能对比

在国家自然科学基金项目(批准号:52388201、52102177、52472125)等资助下,南京航空航天大学李伟伟教授、清华大学南策文教授与合作者在高功率电介质能量存储方面取得进展。相关研究成果以“基于树枝状纳米极性畴构建超高电容能量存储(Ultrahigh capacitive energy storage through dendritic nanopolar design)”为题,于2025年4月11日在线发表于《科学》(Science)上。论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt2703。

介电电容器作为高功率脉冲技术的核心基础储能元件,在超高功率装置等尖端科技领域具有重要战略价值。然而,介电电容器储能密度偏低是制约其应用发展的关键瓶颈。研制兼具高储能密度与高能量效率的新型介电材料,不仅是实现储能元件微型化与模块化的必要路径,也是突破电力电子领域发展瓶颈的核心要素,成为当今材料物理科技领域的重点前沿方向之一。

南京航空航天大学李伟伟教授与合作者创新性地提出了一种三维自组装树枝状纳米复合结构的设计策略,成功突破了极化强度与介电击穿强度之间的传统制约关系,显著提升了电容器件的储能密度与可靠性。理论分析与实验研究表明:三维树枝状网络能够有效阻断击穿通道;同时,树枝状结构上的铁电相诱导形成菱方相/四方相混合纳米极性畴,从而产生强弛豫特性、高饱和极化强度和低剩余极化强度,并伴随类似反铁电行为的出现和漏电流密度的显著降低。通过上述机制,该研究实现了高达215.8 J/cm3的超高能量密度以及80.7%的储能效率。此外,该电容器还表现出卓越的循环稳定性(1010次疲劳循环测试)、温度稳定性(-100 ~ 170ºC范围内储能密度波动小于6%)和快速放电响应特性(放电响应时间3.3 ms)。

该研究突破了传统单相介电材料优化的理论框架,解决了极化强度与击穿场强难以协同提升的困境,为介电储能器件在更高储能密度、更高能量效率和更快放电响应方向的性能突破提供了理论与技术支撑。

文章来源国家自然科学基金委员会,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

中国光学工程学会 8315

-

重庆交通大学管理学院 21310

-

第七届国际作物科学大会 2184

-

深圳职业技术学院 2558

-

武汉新材料科学学会 2308

-

国际智能信息技术应用学会IITA 18364

-

qa 24265

-

武汉英奇会展有限公司 8295

-

佛山市顺德区美的微波电器制造有限 23602

-

武汉雅森传媒有限公司 24350

-

贵阳原野旅游有限公司 18295

-

国营企业单位 18300

-

wxx 23336

-

WILL 8254

-

翰森国际会展服务有限公司上海分公 18292

-

宁波卓亨会展有限公司 18162

-

International As 8313

-

医护服务网(bimt) 18388

-

安徽中贸展览有限公司 2296

-

中国医药教育协会 21112

372

372