北京大学高鹏课题组与合作者观测到电场调控单个孤立极性拓扑结构的产生和移动

2024/04/15

北京大学物理学院量子材料科学中心、电子显微镜实验室高鹏教授团队和台湾阳明交通大学Ying-Hao Chu教授团队,美国宾州州立大学Long-Qing Chen教授团队,中国科学院物理研究所白雪冬研究员团队等合作,报道了电场调控孤立的极性拓扑结构的产生和移动,并通过原子尺度表征和相场模拟揭示了极性拓扑结构的形核和移动机理,为极性拓扑结构的动力学特性提供了新的认识。该研究成果以《电场调控孤立三重极性顶点的形核和移动》(“Electric-field control of the nucleation and motion of isolated three-fold polar vertices”)为题,于10月25日发表在《自然·通讯》(Nature Communications)。

极性拓扑结构由于其纳米尺度的尺寸、稳定性和负电容等物理特性,在高密度存储器和新型电子器件等领域具有很大的应用潜力,成为铁电领域的研究热点。近年来,得益于材料生长技术和表征技术的发展,通过调控铁电材料的电场和应力边界条件或者利用扫描探针写入技术,在复杂氧化物超晶格和铁电薄膜中制备了多种极性拓扑结构,比如极性涡旋、极性顶点、极性斯格明子和极性半子等。如果利用这些极性拓扑结构作为信息存储单元,有望实现Tbit每平方英寸的超高密度存储。

极性拓扑结构的实际应用要求充分了解他们的动力学特性和使用外场操控的能力。很多研究从理论和实验上探索了极性拓扑结构在外加电场和应力场下的转变行为。比如在(PbTiO3)n/(SrTiO3)n铁电超晶格中,电场和应力可以诱导通量全闭合畴和平凡铁电畴之间的转变。在类似的材料体系中,极性涡旋结构也可以被电场和应力分别转变成面外和面内的极化畴。然而在这些研究中,极性拓扑结构通常以阵列的形式出现,在电场和应力下的转变呈现出一种集体行为,涉及到多个结构单元同时转变。并且在转变过程中,这些阵列的极性拓扑结构几乎固定在自己的位置而无法移动。因此,虽然单个极性拓扑结构的动力学特性对于很多应用至关重要(比如在数据存储中要求的逐个地写入和擦除),但是对于外场激励下单个极性拓扑结构的动力学特性仍然不清楚。

高鹏研究组近些年基于原子分辨的原位透射电子显微学技术研究了多个低维铁电材料体系中畴结构的动力学过程,包括利用电场调控单个铁弹畴的翻转机制(Acta Mater. 2019, 171, 184),应力场调控极性涡旋和平凡铁电畴之间的可逆转变(Nat.Commun. 2020, 11, 1840),利用电场和应力场分别实现极性通量闭合畴的可逆转变(Proc. Natl. Acad. Sci. 2020, 117, 18954),利用电场调控极性斯格明子的可逆转变和拓扑相变行为(Phys. Rev. Lett. 2022, 129, 107601)等。最近,他们研究了单个孤立的极性拓扑结构在电场下的动力学性质。他们选择的研究体系是三重极性顶点结构。这种结构一般只有在绝缘衬底上才能稳定存在,但是绝缘衬底使器件不能有效施加电场从而无法实现电场调控的研究。他们利用界面元素的自发互扩散来调整界面的极化电荷屏蔽程度,实现既能够稳定这种极性拓扑结构,又能够施加电场,从而直接观察到电场下三重极性顶点的形成和移动。

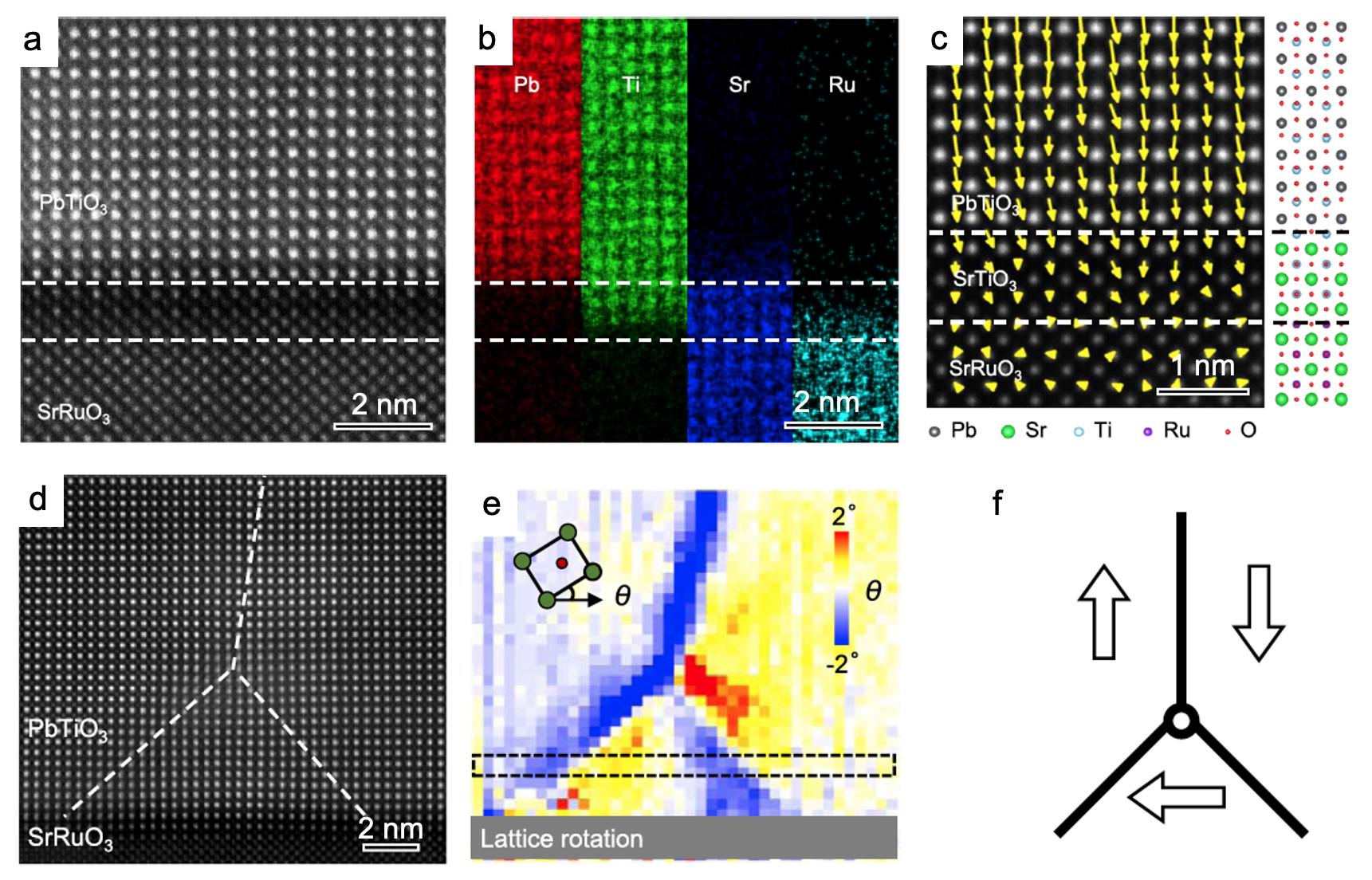

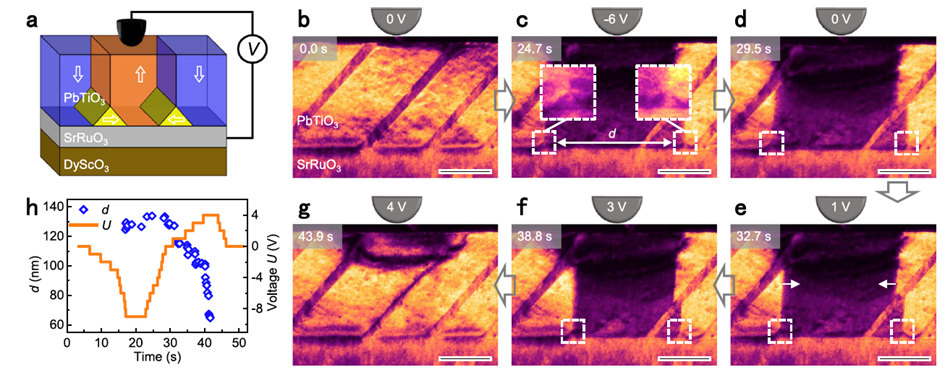

如图1所示,元素扩散在PbTiO3/SrRuO3界面产生了约2个晶胞厚度的SrTiO3绝缘层,减弱了SrRuO3底电极对界面极化电荷的屏蔽,为三重极化顶点结构的形成提供了所需的电场边界条件。同时较薄的SrTiO3层为通过探针和SrRuO3底电极对铁电薄膜施加电场提供了必要条件。如图2所示,利用原位透射电镜电学测量系统和SrTiO3层的屏蔽作用,他们发现当电场诱导的180°铁电畴壁扩展到界面时,三重极性顶点结构开始形核。然后孤立的三重极性顶点在外电场的驱动下随着180°畴壁来回移动,最高速度达到了约629nm/s。相场模拟证实了SrTiO3层的作用并且重现了电场驱动孤立的三重极性顶点结构的形核和移动过程。这个研究结果表明了孤立的三重极性顶点结构在电场下的移动能力,为极性拓扑结构的应用提供了有用信息。此外,巧妙的界面工程方法(即:利用界面元素扩散来调整屏蔽条件)也为设计制备和应用极性拓扑结构提供了新思路。

图1 a:PbTiO3/SrRuO3界面的原子结构照片;b:界面原子分辨的元素分布;c:界面极化分布;d:孤立的三重极性顶点原子结构照片;e:对应的单胞的键角分布地图;f:三重极性顶点结构的极化分布示意图

图2 a:原位透射电镜电学测量系统的实验装置示意图;b—g:电场调控孤立的三重极性顶点形成和可逆移动;h:孤立的三重极性顶点移动距离测量

北京大学前沿交叉学科研究院已毕业研究生李明强为该论文的第一作者,高鹏为通讯作者。合作者包括台湾阳明交通大学Ying-Hao Chu、Yen-Lin Huang教授、Yongjun Wang、Heng-Jui Liu,美国宾州州立大学Long-Qing Chen、Tiannan Yang教授,中国科学院物理研究所白雪冬、陈潘博士,北京大学物理学院量子材料科学中心研究生朱瑞雪、时若晨和博士后李晓梅,北京大学电子显微镜实验室马秀梅高级工程师和张敬民高级工程师。研究工作得到了国家自然科学基金、量子协同创新中心等支持。

文章来源北京大学新闻网,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

HKSME 24107

-

西安科技大学 8421

-

CECSF 21257

-

中国环境科学学会 8251

-

上海徽锐生物科技有限公司 8189

-

武汉纺织大学机械工程与自动化学院 24550

-

深圳华大基因研究院 18366

-

南京航空航天大学 21274

-

JC 23614

-

2015第四届中国印刷与包装学术 23291

-

星旭 8337

-

fdf 24368

-

深圳市鸿宁科技服务有限公司 2181

-

西北工业大学 23363

-

中国岩石力学与工程学会 21129

-

北京礼瑞文化 21482

-

WILL 24227

-

百奥泰国际会议有限公司 23152

-

武汉优莱特文化发展有限公司 24508

-

南昌大学 18316

833

833