上海交大李丹课题组与合作者设计精准靶向渐冻人症TDP-43的全新抑制剂

2025/09/15

神经退行性疾病的发生发展与蛋白质错误折叠及病理性聚集密切相关,其中TDP-43(43 kDa反式激活反应 DNA 结合蛋白)的异常聚集是肌萎缩侧索硬化症(ALS)、额颞叶变性(FTLD)等疾病的核心病理特征 —— 约 97% 的 ALS 患者和 50% 的 FTLD 患者脑组织中可检测到 TDP-43 的核内耗竭及胞质纤维化聚集物,这些聚集物不仅破坏 RNA 代谢稳态,更直接介导神经元毒性与疾病进展。然而,由于 TDP-43 低复杂度结构域(LCD)属于内在无序区域(IDR)构象可变性极强,因此其聚集核心区域的靶向干预长期面临技术瓶颈,目前尚无有效小分子或生物大分子疗法获批。

近日,上海交通大学Bio-X研究院李丹团队联合中国上海科技大学生命科学与技术学院、中国科学院上海有机化学研究所等机构的团队在PNAS发表题为 De novo design of protein binders to stabilize monomeric TDP-43 and inhibit its pathological aggregation 的研究论文。该研究首次通过人工智能驱动的从头蛋白质设计技术,开发出可高亲和力特异性结合 TDP-43 LCD聚集核心的新型结合剂,在体外和细胞模型中均实现了对 TDP-43 病理性聚集的高效抑制,为神经退行性疾病的靶向治疗提供了全新策略。

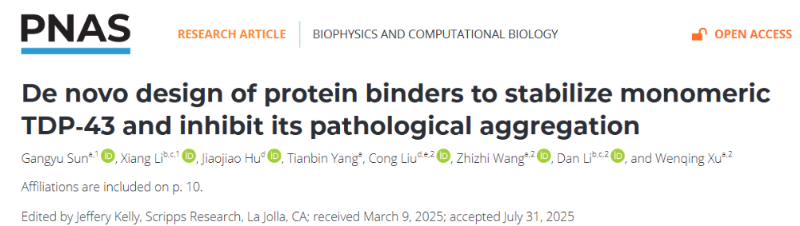

TDP-43 的生理功能依赖其结构化的 N 端结构域(NTD)和 RNA 识别基序(RRM1/2),而 C 端 LCD是病理性聚集的主要驱动因子。LCD中,319-335 残基在生理状态下呈 α 螺旋构象,而疾病状态下会发生 “α 螺旋→β 折叠” 的构象转变,进而组装成多形态纤维聚集体。研究团队以 “稳定 TDP-43 CR 区域 α 螺旋构象” 为核心目标,搭建了从计算设计到功能验证的完整研究流程。首先在结合剂设计环节,借助扩散模型生成候选支架,经深度学习工具优化序列以增强与 CR 区域关键位点的相互作用,再通过能量筛选与结构预测,最终确定高潜力结合剂候选(图1)。

图1.本文工作流程图

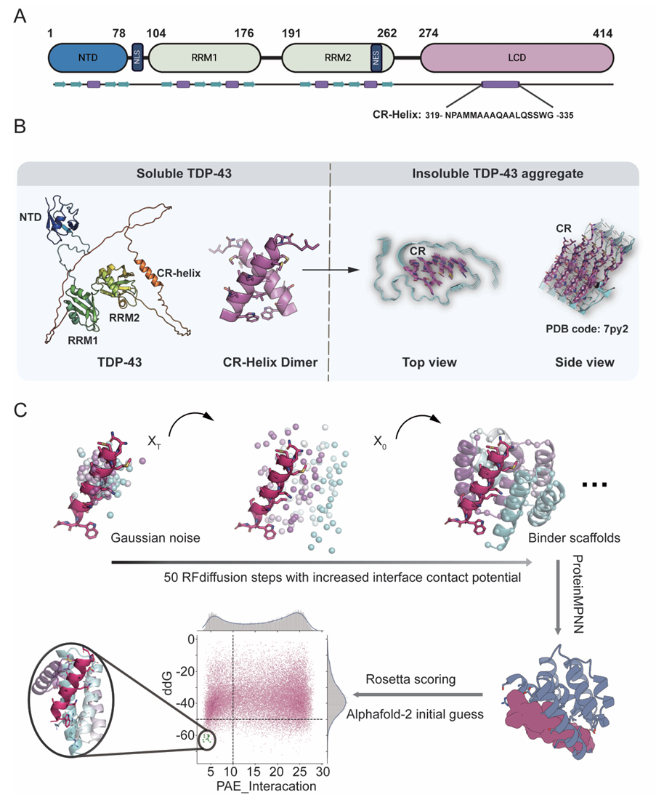

在体外验证阶段,研究团队通过特异性检测β折叠聚集体的Tht实验与电镜观察,发现部分结合剂能有效抑制 TDP-43 聚集,且抑制效果与结合亲和力呈正相关(图2)。

图2.从头设计的结合蛋白对TDP-43纤维化聚集的抑制效果

为解析作用机制,研究通过结构预测发现该高效结合剂以特定结构与 TDP-43 CR 螺旋形成紧密疏水相互作用,后续核磁共振实验进一步证实其可特异性结合 CR 螺旋区域。

随后,研究人员通过定点突变实验明确这种疏水相互作用是结合剂实现 “锁定”α 螺旋构象、阻断聚集的核心机制,无论是突变 TDP-43 的 CR 区域关键残基,还是突变结合剂的界面残基,都会导致结合与抑制活性丧失。

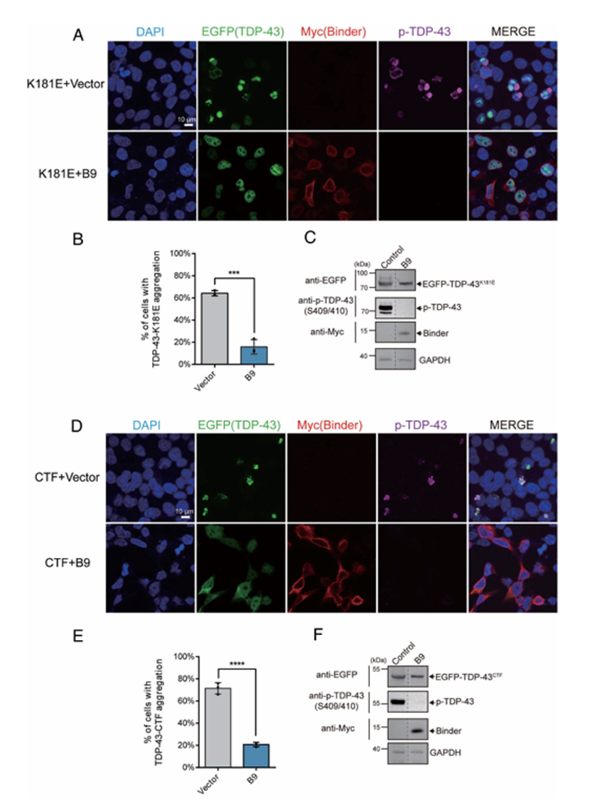

最后,在细胞层面研究团队通过两种经典细胞模型验证了该结合剂能显著降低核内与胞质中 TDP-43 的聚集比例,并减少疾病相关标志物的水平。

综上,该研究首次验证了通过稳定 TDP-43 内在无序区特定基序的 α-螺旋构象来抑制其病理性聚集的可行性,为精准靶向神经退行性疾病的核心致病因子提供了新的思路。研究者指出,这一策略不仅适用于 TDP-43,还可能推广至其他神经退行性疾病中涉及淀粉样聚集的内在无序蛋白,例如阿尔茨海默病和帕金森病相关的致病蛋白。与此同时,团队也强调,小分子蛋白药物在临床应用上仍面临诸多挑战,包括血脑屏障穿透、体内稳定性以及免疫原性等问题,这些都需要在未来进一步解决。

该研究由上海科技大学生命科学与技术学院、上海交通大学 Bio-X 研究院、中国科学院上海有机化学研究所等合作完成。上海科技大学生命与技术学院的许文青教授、王之礩副研究员,上海交通大学Bio-X研究院的李丹教授,中国科学院上海有机化学研究所刘聪研究员为本文共同通讯作者。上海科技大学生命与技术学院博士孙刚羽与上海交通大学博士生李想为本文共同第一作者。

文章来源上海交大,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

ICDES 21232

-

天津音乐学院 23308

-

上海尚会会议会展服务有限公司 2336

-

南京大学地球科学与工程学院 24443

-

温州大学建工学院 21302

-

第十三届"分布式计算及其应用"国 24158

-

湖北学而升文化传播有限公司 8298

-

工程安全与防护分会 21203

-

新天木业有限公司 18242

-

南京邮电大学 18580

-

中国国际经济合作学会经济合作部金 23393

-

美国科研出版社 2288

-

国际矿业企业工作委员会 23117

-

合肥工业大学图书馆 24551

-

BRS 2271

-

WILL 24133

-

内蒙古天马旅行社旅游有限公司 2931

-

湖南科技大学 24198

-

European Allianc 2539

-

南京工业职业技术学院 18258

224

224