核研院张希良、张达团队合作开发高时空分辨率电力系统优化模型揭示碳中和目标下可再生能源发展布局

2024/03/21

近日,清华大学核能与新能源技术研究院张希良教授、张达副教授团队与清华大学环境学院鲁玺教授团队联合美国加州大学圣迭戈分校(UCSD)迈克尔·戴维森(Michael R.Davidson)助理教授团队、中国气象科学研究院张小曳院士团队,开发了具有高时空精度的可再生能源布局与电力系统优化模型(Renewable Energy Siting and Power-system Optimization Model, RESPO),并使用该模型研究了我国未来长期碳中和目标下的可再生能源发展布局优化。分析结果显示,在我国2060年度电力需求为15.4万亿度的假设下,我国需要分别部署20亿~40亿千瓦的风电和光伏装机,同时应重视发展储能系统和扩大特高压跨省传输网络。

发展以风力和光伏发电为代表的可再生能源是推动我国电力系统低碳转型、实现碳中和目标的重要途径。建设高比例可再生能源的电力系统,需要综合考虑风光资源、地理特征、土地利用和电网消纳能力等因素,以进行资源配置。长期以来,由于提升时空分辨率会增加电力系统优化模型复杂度、带来求解困难,因此,针对我国可再生能源发展的电力系统容量扩张和运行优化模型在时空分辨率上精度有限,难以充分刻画可再生能源发电在时间和空间两个维度上的异质性。

为此,联合研究团队开发了RESPO模型,首次实现了电力系统优化模型同时在格点(约31km×25km)和全年8760小时逐小时级别对大区域尺度(中国内地)的可再生能源容量扩张和运行调度进行优化。

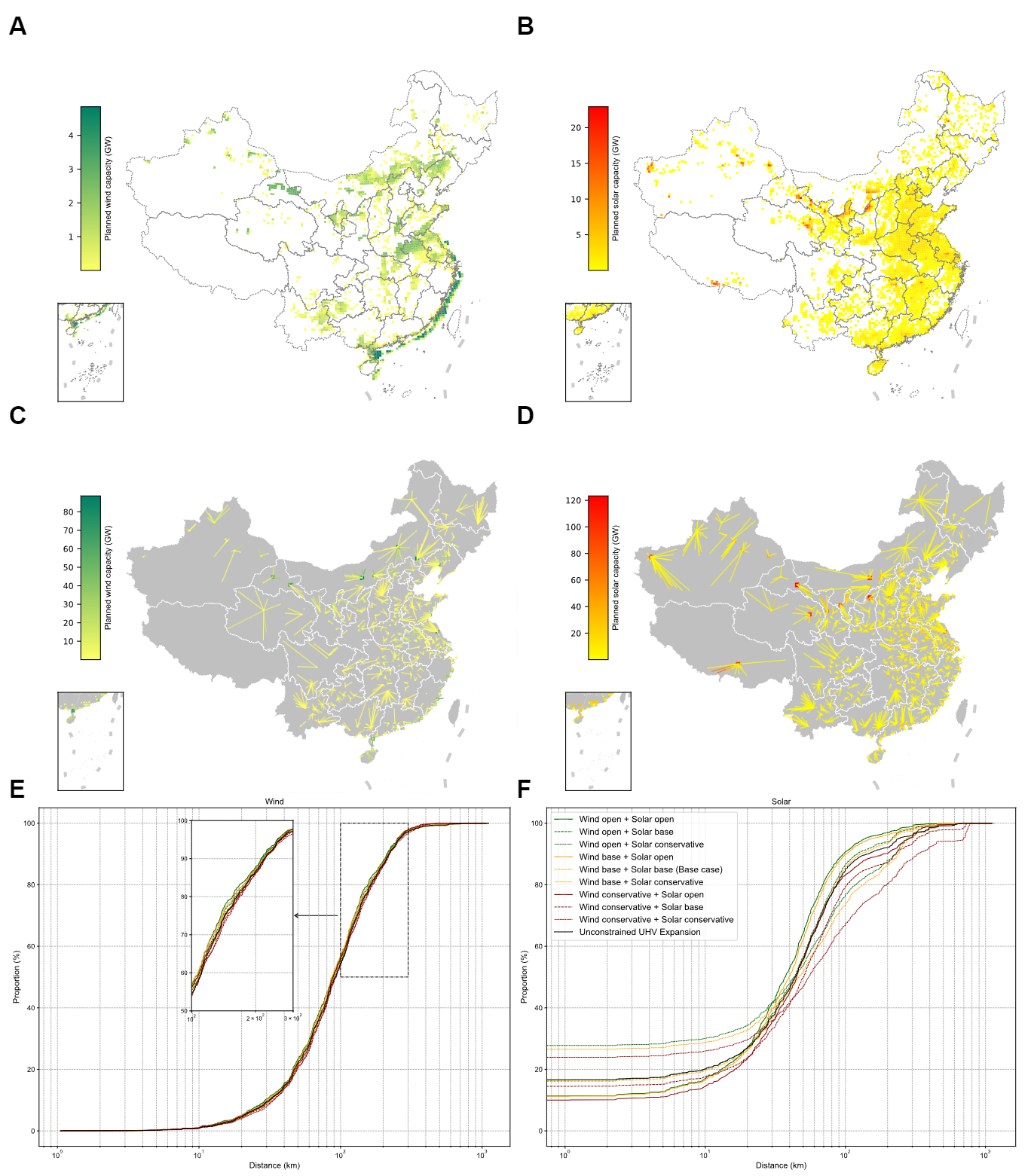

研究团队使用RESPO模型针对我国未来长期碳中和目标下的可再生能源发展布局优化开展研究,设计了涵盖不同风电光伏投资成本、储能建设成本、跨省传输线路建设成本、火力发电灵活性、电力系统负排放目标、土地利用政策严格程度和模型时空分辨率假设的34组情景进行分析比较。研究基准情景结果显示,在我国2060年度电力需求为15.4万亿度的假设下,我国需要分别部署20亿~40亿千瓦的风电和光伏装机,其中80%的光伏装机和55%的风电装机集中在电力负荷中心100公里范围以内(图1)。

图1.RESPO模型在2060年碳中和背景下的风电光伏布局优化结果,(A)和(B):格点级风电与光伏的装机容量;(C)和(D):风电和光伏接入到各用电负荷中心的装机容量;(E)和(F):与接入的负荷中心距离—风电和光伏装机容量累计分布

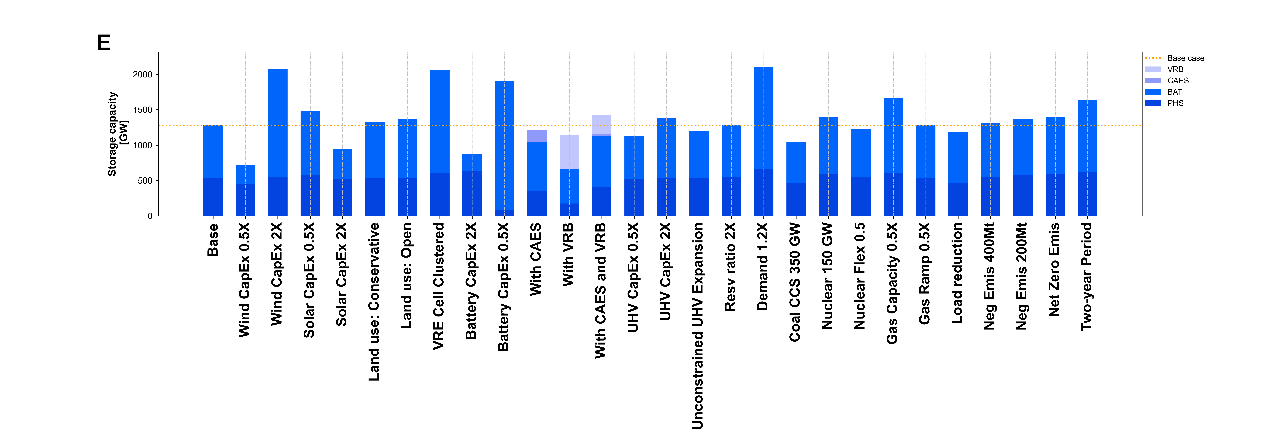

此外,发展储能系统和扩大特高压跨省传输网络是提高电力系统的可再生能源消纳和安全保供能力的重要发展方向。基准情景结果显示,为了保障约60亿千瓦规模的风光消纳,需要建设超过5亿千瓦的抽水蓄能和超过7亿千瓦的电化学储能装机;当允许模型考虑部署以压缩空气储能(20小时放电容量)和液流电池(10小时放电容量)为代表的长时储能技术时,长时储能装机可能达到3亿千瓦的规模。

图2.不同情景下储能的装机容量

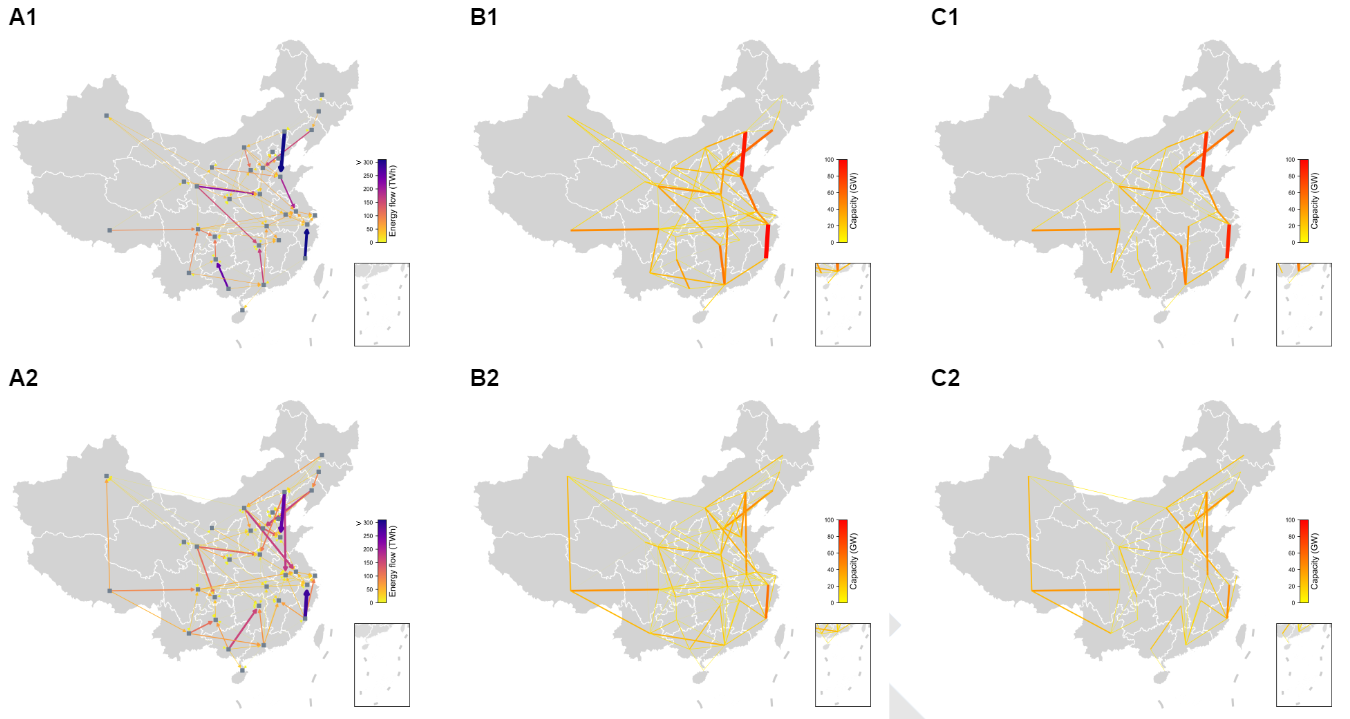

研究的基准情景结果还显示,2060年的跨省传输容量将提高到2020年水平约3倍。其中,扩张幅度最大的区域线路为蒙西—山东(由约1000万千瓦提高到9000万千瓦);部分其他重要的南北方向电力传输通道也需要进一步加强,例如福建—浙江需要新增约7000万千瓦容量将福建的海风发电输送至浙江。图3显示了跨省电力传输(子图A1)、总容量(子图B1)与相对2020年的新增容量(子图C1)情况。

图3.2060年基准情景下特高压传输网络建设情况,(A):跨省净电量流向;(B):区域间总的传输容量;(C):新建传输容量

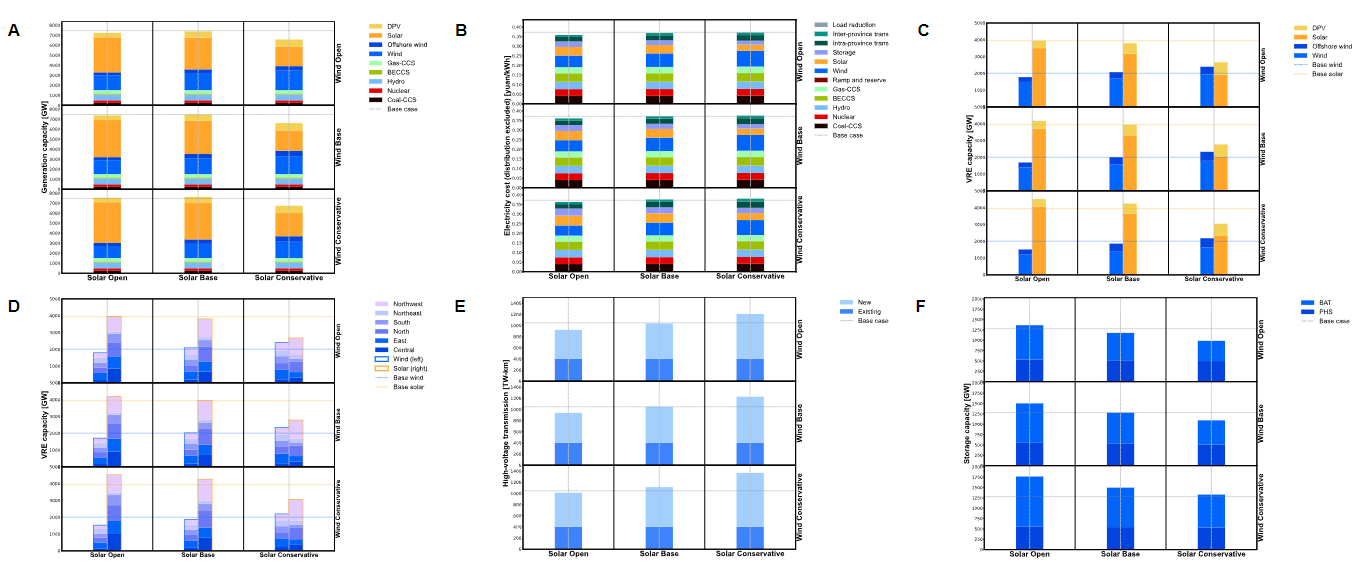

为评估土地利用政策严格程度对于相关结果的影响,研究还分别针对风电和集中式光伏的可建设潜力设计了高、中、低三个情景,形成3×3共计九种情景。模型结果显示,当可供集中式光伏建设用地假设更加保守时,分布式光伏将在一定程度上替代集中式光伏装机;在高电力需求和农业大省,能源与粮食的用地竞争更加明显,一些东部省份将利用几乎所有可供集中式光伏建设的土地。相比之下,不同土地利用假设对风电装机结果影响有限。图5显示了不同土地利用情景下的装机容量(子图A)、平均供电成本(子图B)、风光装机(子图C)、分电网区域装机(子图D)、跨省传输通道容量(子图E)与储能装机容量(子图F)情况。

图4.不同土地利用政策严格程度下的优化结果,(A):各发电技术最优装机容量;(B):电力系统(不含配电)度电平均成本构成;(C):风电和光伏的装机容量;(D):不同区域风电和光伏的装机容量;(E):传输线路容量;(F):储能装机容量

2月26日,研究论文以“支撑碳中和目标的高精度土地利用和电力规划模型”(Spatially Resolved Land and Grid Model of Carbon Neutrality in China)为题,在线发表于《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences,PNAS)。鲁玺和迈克尔·戴维森(Michael R.Davidson)为论文通讯作者,张达为论文第一作者。研究得到国家自然科学基金以及清华大学原创探索计划的支持。

文章来源清华大学新闻,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

华中农业大学微生物农药国家工程研 18329

-

北京化工大学 24528

-

RH 8155

-

中国国际经济合作学会经济合作部金 18328

-

浙江省书法家协会学术委员会 21148

-

上海信息公司 2277

-

百奥泰国际会议(大连)有限公司 2167

-

沈阳博思教育咨询有限公司 21156

-

沈阳博思教育咨询有限公司 2346

-

东方龙创商贸集团 23080

-

北京市大地管理有限公司 18229

-

广州讴歌文化传播有限公司 18184

-

海军工程大学 21476

-

天九伟业集团 18283

-

中国光学工程学会 8414

-

中国水利技术信息中心 2220

-

安徽中设明德会展有限公司 8472

-

盈奥电子有限公司 18376

-

长安大学 2360

-

志翔领驭科技发展有限公司 18188

888

888