�ҹ�ѧ����������ȵ������о�����ȡ���½�չ

2025/06/01

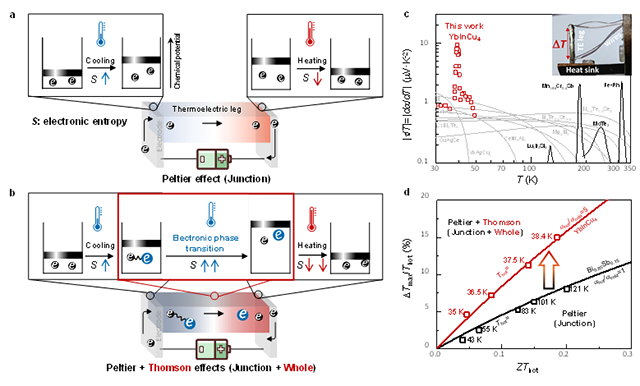

ͼ ��a����������Peltier���ͣ�b����ķɭ��Thomson���ȵ������ʾ��ͼ����c������̬�������ľ�ThomsonЧӦ����d����������ȵ�������������������

�����ڹ�����Ȼ��ѧ������Ŀ�����ţ�T2125008���������£�ͬ�ô�ѧ�����н����Ŷ������һ�ֲ���ȫ�����ڲ����ȵ���ֵ��ZT�����ȵ��������������²��ԣ�ʹ�ȵ�����������������������ܻ��������������ͼ��������о��ɹ��ԡ�����̬���������Ч��ķɭ���䣨Demonstration of efficient Thomson cooler by electronic phase transition����Ϊ�⣬��2024��10��29�շ����ڡ���Ȼ�����ϡ���Nature Materials����־�ϣ��������ӣ�https://www.nature.com/articles/s41563-024-02039-z��

�����ȵ�����ϵͳ�Բ����ڲ��ĵ����������Ϊ�������ʣ�ͨ���糡���������˶������ر䣬������������ȣ��Ӷ��ﵽ�����Ŀ�ġ����ڵ糡�����˴�ͳ����ϵͳ�еĻ�е���Ȼ������ȵ�������һ���������ŷš�С�ͻ��Ĺ�̬���似������ͳ���ȵ�����������Ҫ������������Peltier��ЧӦ�����е��ӵ��ر䷢�����ȵ������缫���ϵĽ��洦����ʱ�������ܵ�������Ҫ����ȵ���ֵZT��Ȼ������������ZT�ȵ����ʮ��ϡȱ��100 K���µ�������ȵ����䴦�ڿհΡ�

����1850����������ľ�ʿ��Ԥ�Բ���֤�������ڵ���ķɭ��Thomson���ȵ�ЧӦ�������ӵ��ر䷢���ڲ��ϵ��ڲ���ԭ���ϣ���ЧӦ���Զ�����ȵ����䣬Ȼ�����ڴ�ͳ������ʮ��������˳��ڱ����ӡ���θ�Ч������ķɭЧӦ�ǽ�һ�������ȵ��������ܵĹؼ���

�������ڴˣ��о��Ŷӿ�����һ�ֻ���YbInCu4�����ȵ���ϵĸ�Ч��ķɭ�ȵ����������Ŷ�����ǿ������ϵ�е���̬�Ľ�����䣬�ڵ糡��������ֱ�ӵ��ز����ڲ��ĵ����ر䣬ʵ������ķɭʽ�ı��������䡣��38 K�µ�����������ȵ�����������Ч��ʹ�����¶��½���15%��ʵ���˳���5K���ȶ������²��һ�о��ɹ�����Ϊ�ȵ����似�����������ṩ���²��ԣ�ҲΪ��̬��������Ӧ�ÿ�������·����

文章来源������Ȼ��ѧ����ίԱ��,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

���� 23080

-

�����н���չ������˾ 2164

-

�ٰ�̩�����������ʻ�������˾ 21138

-

�人��Կ�����������˾ 2651

-

�㶫Ӫ��ѧ�� 23299

-

���ӿƼ���ѧ 23279

-

������ͨ��ѧ 18214

-

���ʹ�ѧ��������Э�� 8263

-

���ս��пͻ��������� 21269

-

��������������Ƽ��ɷ�����˾ 9108

-

�人��ɭ��ý����˾ 24350

-

�л�ȼ����˾ 18209

-

���ŵҿ˵��ӿƼ�����˾ 2251

-

��̫��ѧ�빤���о��� 23408

-

�����Ƽ���ѧ 23232

-

�ٰ�̩���� 24644

-

���ǽ� 18380

-

��������������������... 18359

-

�Ƽ��ɹ�ת��ίԱ�� 2170

-

�й���ý��ѧ 18315

275

275