中国海洋大学董双林教授领衔的团队在贝类碳汇研究方面取得重大突破

2025/09/15

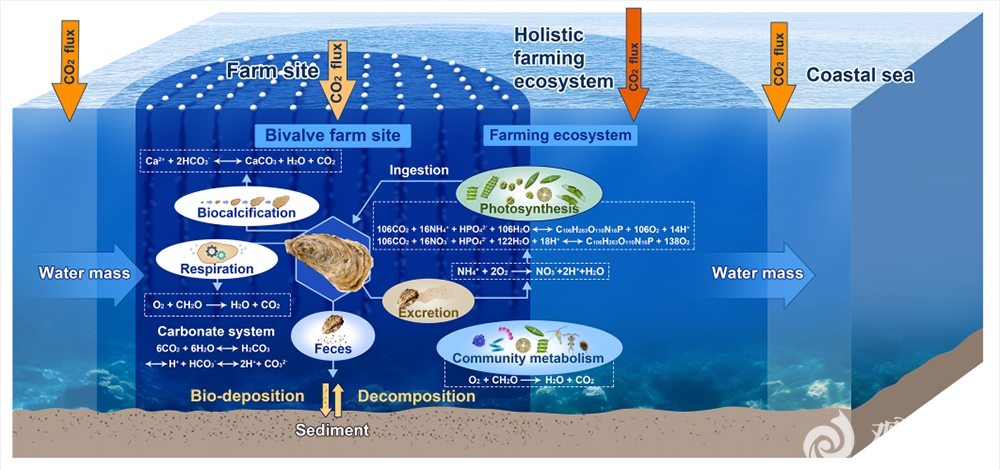

海水养殖贝类对保障食物安全和净化近海环境的贡献早已为人们认知,但其可否加速海洋吸收大气CO₂却在国际学术界争论了20多年。中国海洋大学董双林教授带领团队通过创新性实验,首次在生态系统尺度上揭示了牡蛎养殖生态系统的碳汇功能。近日,该成果以“Oyster Farming Acts as a Marine Carbon Dioxide Removal (mCDR) Hotspot for Climate Change Mitigation”(牡蛎养殖是减缓气候变化去除海洋二氧化碳的热点)为题发表于国际顶刊PNAS(《美国国家科学院院报》),为将养殖贝类纳入蓝碳框架和全球碳汇交易体系提供了扎实的理论依据,也为将其纳入海水综合养殖结构提供了全球气候变化背景下的理论支撑。

双方观点和争论缘由

2022年,全球滤食性贝类(如牡蛎、贻贝、蛤类、扇贝)养殖产量达2000万吨。“贝类碳汇”方相信,贝壳中的碳可长期封存,且贝类排出的粪便还会促进生物碳沉积,因而,贝类养殖有助于海洋吸收大气CO₂。而“贝类碳源”方则指出,贝壳形成时会向水中释放CO₂,且贝类养殖海域CO₂浓度实测值更高,削弱了海水吸收大气CO₂的能力。

双方采用的方法论不同。“贝类碳汇”方总体上采用基于整体论的演绎推理方法(由一般到个别的逻辑),存在缺乏严谨实证的缺陷。而“贝类碳源”方则总体上采用基于还原论的归纳推理方法(由个别到一般的逻辑),存在以偏概全的风险。例如,研究系统时空边界模糊或偏小。

创新性实验设计

近岸贝类养殖区是开放生态系统,应以完整养殖生态系统尺度,揭示诸多生态过程的综合效应。为此,团队设计了自持120天的中宇宙模拟系统(15套150 m³陆基围隔),观测了不同密度牡蛎养殖生态系统水―气界面CO₂通量、有机碳和无机碳各组分变化规律,揭示了养殖牡蛎驱动的生物碳泵作用及其形成机制,定量了系统的碳封存量。同时,结合山东省荣成和乳山近岸牡蛎养殖海域卫星遥感数据分析,构建了牡蛎养殖生态系统水―气界面CO₂通量水平分布模型。目的是,以争议双方都认可的实验结果,阐释贝类养殖系统碳源/碳汇作用及其机制。

重要发现

1.适度养殖密度是关键:适度放养密度的牡蛎可显著增强养殖生态系统光合作用能力,提高初级生产量与群落呼吸量比值,强化系统的自养状态,从而显著加速吸收大气CO₂。

2.双重效应的平衡:牡蛎既会通过摄食抑制微藻群落生长,也会通过排泄氮肥促进微藻繁殖。实验结果显示,中低密度处理下“施肥效应”占优,微藻增多,水域吸收CO₂能力增强;而养殖密度过高,“摄食效应”占优,微藻被抑制,水域吸收CO₂能力下降。

3.生物性沉积作用不可忽视:综合测定了不同放养密度牡蛎生态系统贝壳固碳、有机物生产、生物沉积碳、溶解无机碳变化等,计算了各系统碳固存指标(Carbon influx metric, CIM),证实牡蛎养殖系统整体上是“净碳汇”,且实际碳固存量是收获贝壳碳量的2倍以上。

近海养殖区水―气界面CO₂通量水平分布模型

牡蛎养殖核心区因钙化和呼吸作用占优,弱化了局部海域的碳汇功能。尽管核心区域表现为“弱碳汇”,但相较于正常海域其实质上是“碳源”,量值等于其CO₂通量减去正常海域CO₂通量(图1)。而受贝类养殖影响的外围海域因“施肥效应”占优,形成显著的“高叶绿素a浓度环带”,CO₂吸收能力得到显著强化。完整牡蛎养殖生态系统(包括核心区和受贝类影响的外围区)呈现净碳汇效应。核心区的表现与中宇宙实验高密度组呈现一致现象,而完整牡蛎养殖生态系统的表现则与中、低密度组呈现一致现象。

图1.牡蛎养殖生态系统的CO₂通量水平分布模型

中国海洋大学博士后陈薛伟杰、博士生张州和泮淼军为该论文的共同第一作者,中国海洋大学董双林教授、田相利教授,海南大学高树基教授为共同通讯作者。该成果由6个单位的21位作者共同完成。

文章来源中国海洋大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

2018年软件工程与服务科学国际 24124

-

2015生物工程与基因国际学术会 2167

-

上海同城优代文化营销有限公司 8172

-

教育咨询 2262

-

中储粮油有限公司 23279

-

宁波索达电器有限公司 21107

-

上海浔兴拉链制造 18054

-

fdafe 24308

-

思恩公司 2204

-

河北工业大学 18312

-

北京中经蓝山文化交流有限公司 21261

-

纽曼新锐公司 18270

-

南京普世朗会展服务有限公司 24279

-

河北省保定学院体育系 21119

-

上海广贸会展服务有限公司 23450

-

深圳市海伦温展览有限公司 21401

-

Higher Education 24411

-

宁波包豪斯创意文化策划有限公司 23076

-

北京师范大学 21422

-

中国香料香精化妆品工业协会 21171

268

268