清华大学材料学院沈洋课题组合作在高温储能聚合物电介质研究领域取得新进展

2025/09/15

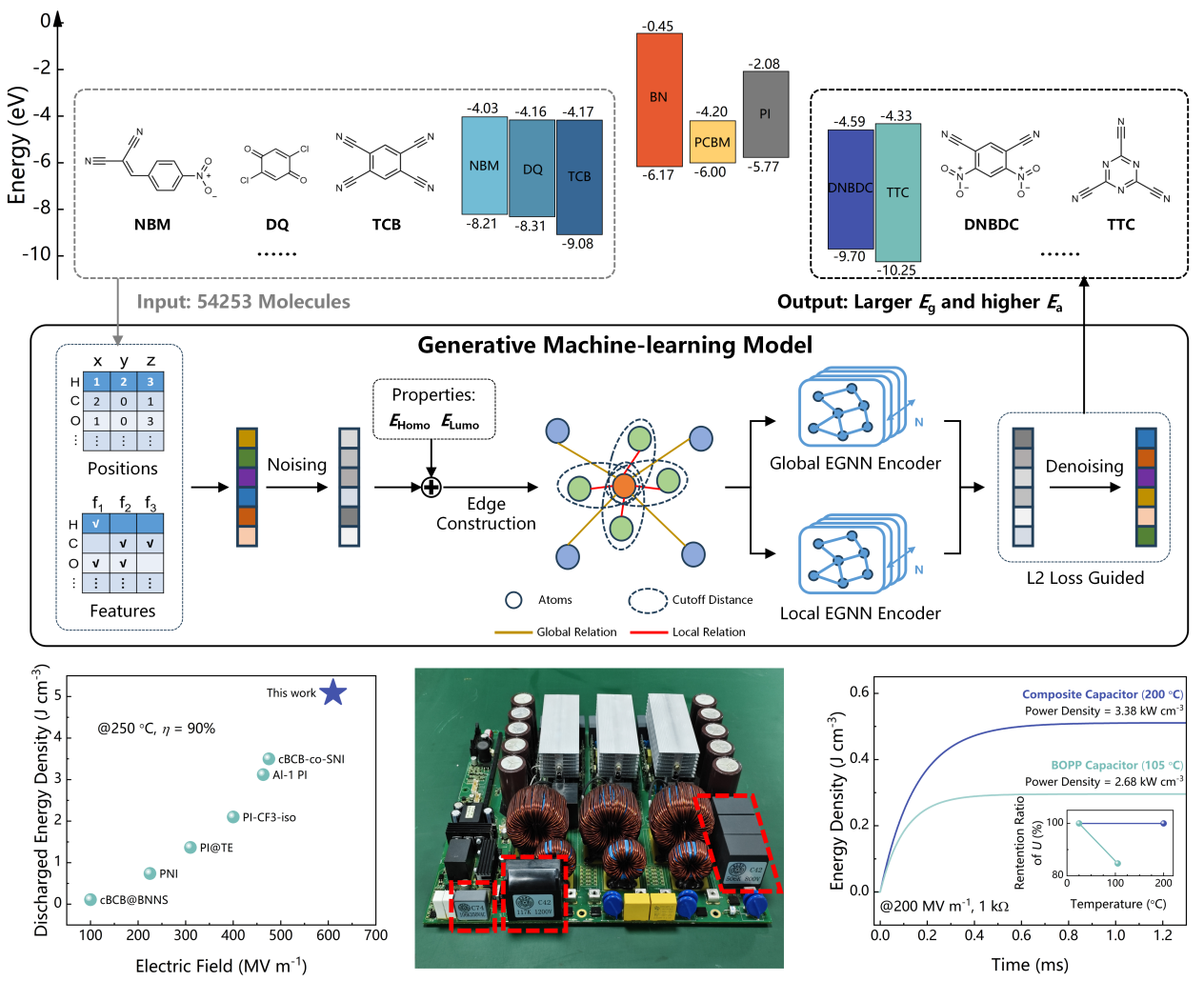

聚合物电介质是薄膜电容器的核心储能材料,在电动汽车、风/光发电设施中发挥着不可替代的作用,它具有极高的功率密度和极快的充放电速率,但其能量密度受到高温击穿场强的制约。在聚合物中引入宽带隙、高电子亲和能的填料可以有效抑制其内部的电荷迁移,延缓电荷迁移引发的电子雪崩和击穿裂纹,提高复合电介质的击穿场强,但采用传统的人工搜索方法寻找同时具有宽带隙和高电子亲和能的填料十分困难。

针对上述问题,清华大学材料学院沈洋课题组采用生成式机器学习方法深入探究了有机分子填料的化学结构与能带结构的关联,训练后的机器学习模型具有较高的性能预测准确度,采用该模型准确输出了超过200种有机分子,并合成了两种兼具宽带隙(5.5 eV)和高电子亲和能(4.5 eV)的小分子作为填料。掺入聚合物基体的小分子填料一方面可通过高电子亲和能捕获电子,另一方面可通过宽带隙阻碍电子在其内部的迁移,因此可以显著降低电介质内部的泄漏电流密度,大幅提升高温击穿场强。该研究中的复合电介质在250°C高温下达到了5.1 J cm-3的能量密度(充放电效率为90%),超过了目前绝大多数的聚合物电介质材料。课题组还基于自行搭建的卷对卷流延设备,连续化制备了千米级的复合电介质薄膜,并实现了基于新型聚合物复合电介质薄膜的电容器的工业化生产。相较于传统的聚丙烯薄膜电容器,复合电介质薄膜电容器在高温环境下表现出优异的能量密度、功率密度与电容稳定性,并可实现自愈,这代表了高温高储能聚合物电介质材料向实际应用的巨大突破。

基于生成式机器学习开发高温高储能聚合物复合电介质薄膜电容器

研究成果以“机器学习设计的高温高储能聚合物复合电容器”(High-Temperature Polymer Composite Capacitors with High Energy Density Designed via Machine Learning)为题,于9月9日在线发表于《自然·能源》(Nature Energy)。

清华大学材料学院博士后杨敏铮和武汉理工大学2025级博士生万超凡为论文第一作者,清华大学材料学院教授沈洋为论文通讯作者,清华大学化学系教授王训和武汉理工大学教授沈忠慧为论文共同通讯作者。其他合作者还包括清华大学材料学院南策文院士、化学系教授段炼、材料学院副研究员胡澎浩以及乌镇实验室副研究员江建勇等。材料学院教授万春磊、席小庆等为研究提供了重要帮助。

研究得到国家自然科学基金委基础科学中心项目、创新研究群体项目、青年基金(博士生项目)、中国博士后创新人才支持计划、清华大学“水木学者”项目等的大力支持。

文章来源清华大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

张家界风景文化交流中心 2175

-

东北大学秦皇岛分校 21451

-

上海市新材料协会 21715

-

百奥泰国际会议(大连)有限公司 2290

-

湖南大学 18356

-

中环科能(北京)企业管理有限公司 24163

-

北京国家公安部 21279

-

青岛科技大学 18524

-

甘肃方舟旅游公司 24496

-

武汉丰易学文化传播有限公司 8205

-

湛江中专学校 21182

-

MHT 8452

-

中国真空学会薄膜专业委员会 2366

-

敦化市医药行业协会 24135

-

上海中国汽车会议网 24417

-

The 4th Internat 24266

-

国际工程技术协会 18699

-

WWX 23188

-

贵州胜地会议会展公司 21162

-

云南省昆明中国国际旅行社 18294

220

220