中国海洋大学在海洋中尺度动力过程的气候效应研究领域取得新进展

2025/06/18

6月11日,中国海洋大学深海圈层与地球系统前沿科学中心/物理海洋教育部重点实验室吴立新院士团队甘波澜教授课题组在Science Advances(《科学进展》)期刊发表题为“Oceanic uptake of CO2 enhanced by mesoscale eddies”(中尺度涡增强海洋二氧化碳吸收)的最新研究,首次基于机器学习重建的涡致海-气CO2通量大样本统计,评估中尺度涡对海洋CO2吸收的影响。

海洋占地球表面的71%,每年吸收约四分之一人为排放的CO2,是重要的气候变化“缓冲器”。中尺度涡广泛存在于海洋中,其水平空间尺度约百公里,对海洋的物质输运和能量交换具有重要作用。然而,由于观测的局限性(通常仅能捕捉到涡旋个例)以及涡旋生命周期的复杂性,长期以来,关于中尺度涡对海-气CO2通量的净效应缺乏系统性认识,这限制了对海洋碳汇准确评估的能力。

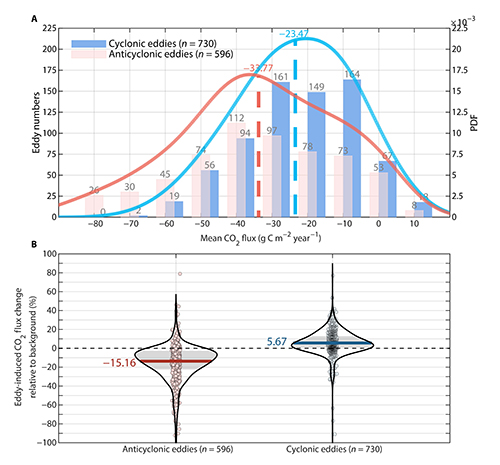

图1. 反气旋涡导致的海洋CO2吸收增强显著大于气旋涡导致的吸收减弱

研究团队聚焦海洋碳汇与涡旋活动的热点区域——黑潮延伸体区和湾流区,创新性地结合卫星涡旋追踪与机器学习方法,重建了上千个长寿命涡旋全生命周期的海表CO2分压,并系统分析了涡旋导致的CO2通量变化。研究发现,在黑潮延伸体(湾流)区,反气旋涡使海洋CO2吸收增强15.16%(18.48%),而气旋涡则使吸收减弱5.67%(5.04%)(图1)。由于反气旋涡的增强效应显著强于气旋涡的减弱效应,因此中尺度涡总体上使黑潮延伸体(湾流)区海洋CO2吸收增加约9.98%(13.82%)。

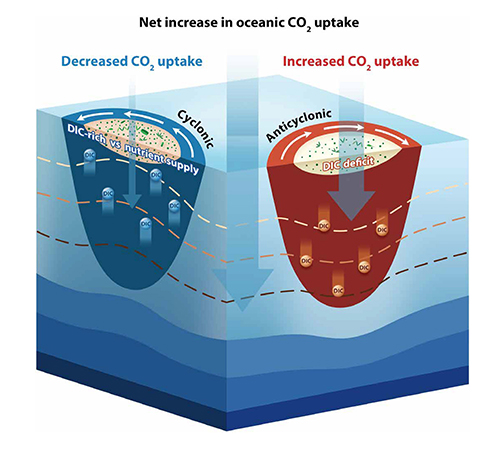

图2. 本研究提出的中尺度涡增强海洋CO2吸收机制示意图

研究进一步揭示中尺度涡的涡流泵(Eddy Pumping)作用与生物不对称响应导致海洋CO2吸收的净增加(图2)。反气旋涡通过涡流泵作用降低表层溶解性无机碳(DIC)浓度,直接促进CO2吸收。气旋涡的涡流泵虽然增加表层DIC浓度,但其伴随的营养盐输入促进了浮游生物活动,进而消耗了部分DIC,削弱了气旋涡对CO2吸收的抑制效果。

当前全球海洋碳汇的观测评估和主流模式普遍未能充分表征海洋中尺度动力过程,可能导致对海洋实际CO2吸收能力的低估。本研究量化揭示了中尺度涡对海洋吸收大气CO2的净增强效应及其动力-生物耦合机制,为更准确地评估全球海洋碳汇提供了科学依据和改进方向。

李学垠(右)与甘波澜教授

该研究成果由物理海洋教育部重点实验室/未来海洋学院第四期学员/海洋与大气学院2024级在读博士研究生李学垠为第一作者,学校“筑峰工程”第三层次教授甘波澜为通讯作者,联合校内外多位专家学者共同合作完成。研究获国家自然科学基金重大研究计划“西太平洋地球系统多圈层相互作用”集成项目(92258302)资助。

文章来源中国海洋大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

两岸永续与经营管理研讨会 2195

-

北京东方华月文化传媒中心 18306

-

河南省中原工学院 18295

-

沈阳博思教育 2507

-

中国房地产协会 23259

-

CECSF 23471

-

新世纪兴业集团 18271

-

中国仪器仪表学会 中国系统仿真学 21334

-

RH 8342

-

西南交通大学 2261

-

Chengdu Huanyush 8268

-

中国能源学会 2244

-

上海领行展览服务有限公司 18363

-

RYEUJKL 8168

-

光电材料器件网 8216

-

中南财经政法大学 23283

-

中国传媒大学 23191

-

fdcv 8318

-

国际工学技术出版协会 24285

-

机械工业自动化学会 21217

229

229