清华大学化工系张强团队合作在固态电池聚合物电解质研究领域取得进展

2025/09/29

面向电动汽车、电动飞行器、人形机器人等前沿领域对动力系统提出的高能量、高安全需求,开发兼具高能量密度和优异安全性能的电池器件已成为当前储能领域的重要挑战。固态电池凭借其高能量密度和本征安全潜力,被广泛视为下一代二次锂电池的重要发展方向,尤其是以富锂锰基层状氧化物作为正极材料的固态电池体系,展现出实现能量密度突破600 Wh kg−1的潜力。

然而,固态电池在实际应用过程中仍面临两大界面难题:第一,固-固材料之间因刚性接触导致的界面阻抗大;第二,电解质难以在宽电压窗口下同时兼容高电压正极与强还原性负极的极端化学环境。例如,早在2011年就已用于电动汽车固态电池的聚醚电解质,其聚合物组分在电压高于4.0V(vs.Li⁺/Li)时也会发生氧化分解,引发持续的界面副反应与性能衰减,制约了其进一步发展。

在传统固态电池设计中常采用施加高压(上百个大气压)或者构建多层电解质以改善界面接触与兼容性。然而,高外压条件在实际器件中难以稳定维持,而复杂的多层结构又会引入界面阻抗升高、层间匹配困难、离子传输不畅等新问题,限制电池整体性能。因此,如何在避免高外压和结构复杂化的前提下构建稳定高效的固-固界面,成为该领域的关键科学挑战。

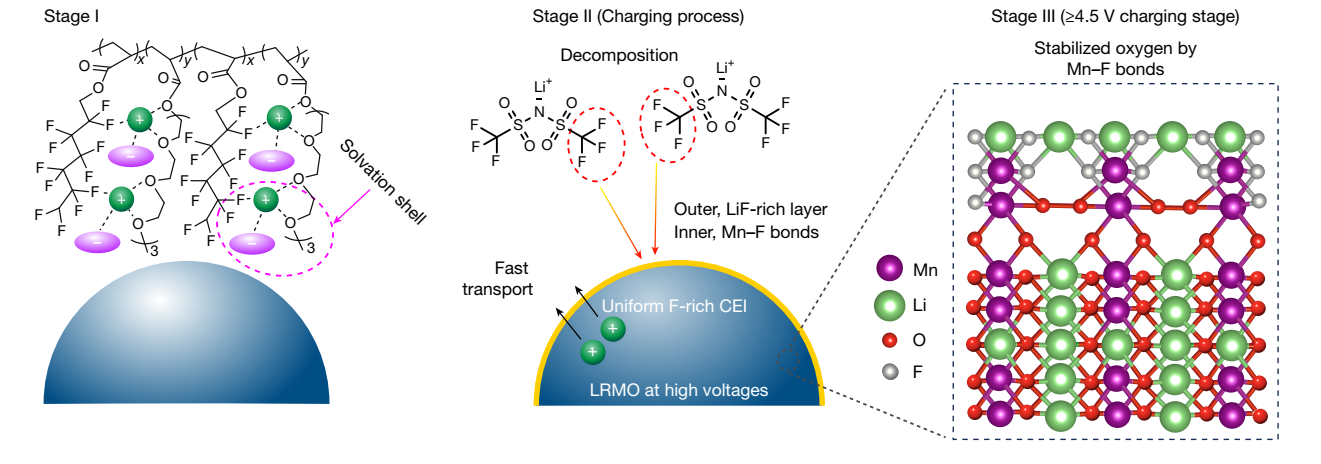

近期,清华大学化工系张强教授团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略,成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。该电解质通过热引发原位聚合技术,有效增强了固态界面的物理接触与离子传导能力。研究团队在聚醚电解质中引入强吸电子含氟基团,显著提升了其耐高压性能,使其可匹配4.7V高电压富锂锰基正极,实现了单一电解质对高电压正极与金属锂负极的同步兼容。基于锂键化学原理,团队构建了独特的“–F∙∙∙Li⁺∙∙∙O–”配位结构,诱导形成具有高离子电导率的富阴离子溶剂化结构,进而在电极表面衍生出富含氟化物的稳定界面层,显著提升了界面稳定性。

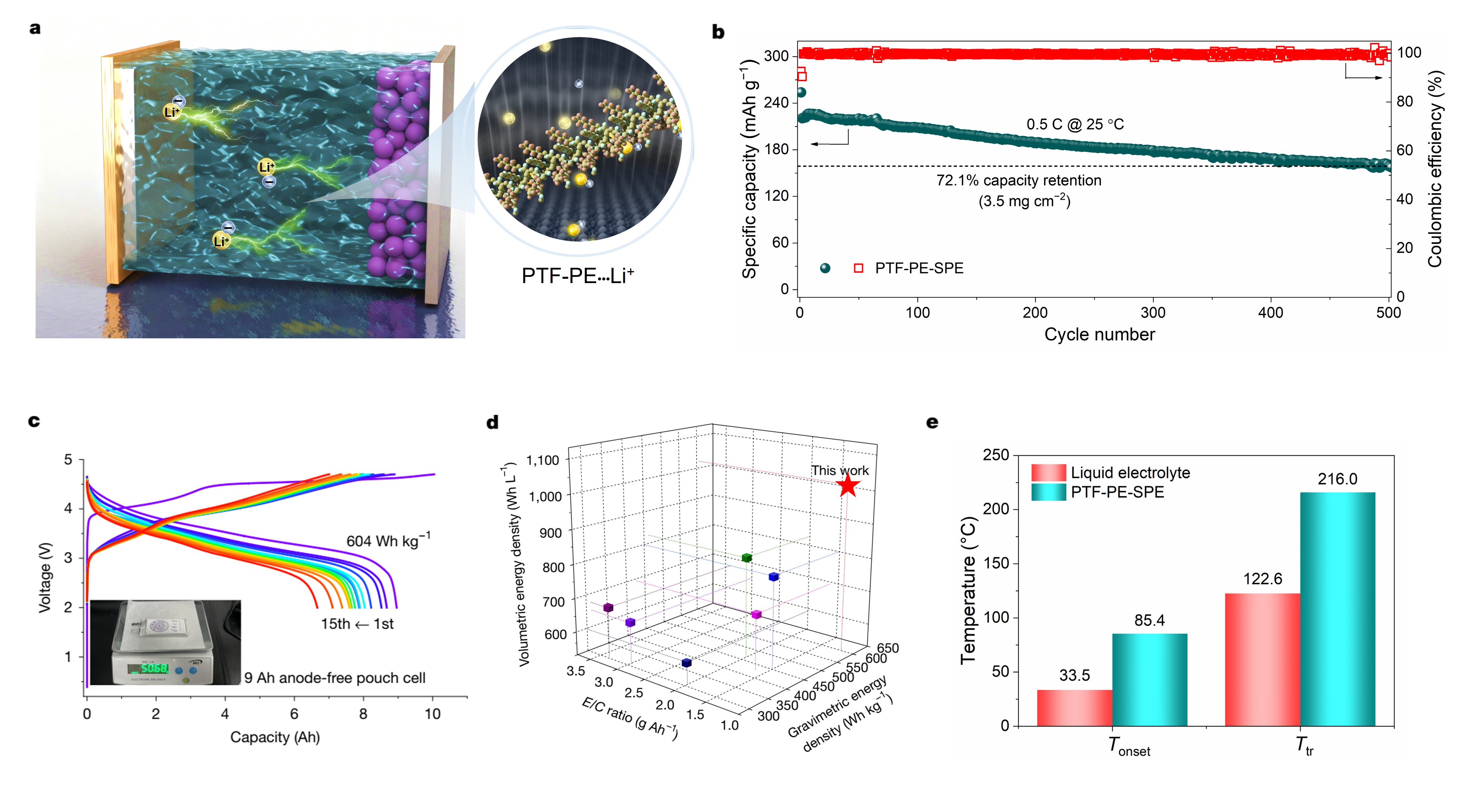

得益于优化的界面性能,采用该电解质组装的富锂锰基聚合物电池表现出优异的电化学性能:首圈库仑效率达91.8%,正极比容量为290.3 mAh g−1,在0.5C倍率下循环500次后容量保持率为72.1%。基于该电解质构建的8.96 Ah聚合物软包全电池在施加1MPa外压下,能量密度达到604 Wh kg⁻1。作为对比,目前商业化磷酸铁锂储能/动力电芯能量密度约为150~190 Wh kg⁻1,镍钴锰酸锂动力电芯能量密度约为240~320 Wh kg⁻1。本研究通过聚合物电解质创新,实现了4.7V高电压窗口匹配与低外压下的紧密电极接触,推动富锂锰基聚合物软包电池能量密度实现跨越式提升。此外,满充状态下顺利通过针刺与120°C热箱(静置6小时)安全测试,未出现燃烧或爆炸现象,展现出优异的安全性能。该研究为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。

图1.研究通过设计含氟聚醚电解质,实现了从分子结构到界面性能的创新:强吸电子基团拓宽了电压窗口;“–F∙∙∙Li⁺∙∙∙O–”锂键配位结构诱导形成富氟界面层,增强稳定性。最终成功构筑出能量密度达604 Wh kg⁻¹的高安全聚合物电池

图2.基于含氟聚醚电解质的全电池(a)综合性能卓越:0.5C循环500次容量保持率72.1%(b);8.96 Ah软包电池能量密度达604 Wh kg⁻¹(c),且显著优于其他体系(d)。电池安全性尤为突出,热失控起始温度高,顺利通过针刺与热箱测试

研究成果以“调控聚合物电解质溶剂化结构实现600 Wh kg−1锂电池”(Tailoring polymer electrolyte solvation for 600 Wh kg−1 lithium batteries)为题,于9月24日在线发表于《自然》(Nature)。

清华大学化工系博士后黄雪妍为论文第一作者,清华大学化工系教授张强、助理研究员赵辰孜为论文通讯作者。论文共同作者还包括清华大学化工系博士后孔伟进,化工系2020级博士生姚楠,化工系2023级博士生双宗尧,化工系博士后徐攀、孙硕、卢洋、黄文泽,探微书院2021级本科生李锦梁、化工系2023级博士生沈亮、化工系副研究员陈翔、北京理工大学教授黄佳琦、美国康奈尔大学教授林登·阿彻(Lynden A. Archer)。

研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京自然科学基金、中国博士后科学基金、教育部学科突破先导项目、清华大学自主科研计划项目的支持。

文章来源清华大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

湖北新文盛会务有限公司 23259

-

中国能源环保产业协会 2565

-

神经疾病与精神卫生杂志社 18233

-

江西南昌明月风光会展服务有限公司 18247

-

香港中文大学 2387

-

华中农业大学微生物农药国家工程研 18329

-

江苏如皋软件园 18187

-

华中科技大学 8165

-

东莞新都会酒店 2148

-

武警工程学院 18094

-

百奥泰国际会议(大连)有限公司 18203

-

2017年第二届先进电子科学与技 24201

-

安徽中医药大学 21142

-

武汉赛思会务有限公司 24286

-

北京艾尚国际展览有限公司 8283

-

亚洲商业协会有限公司 18301

-

香港教育学院 23495

-

上海亚化工程咨询有限公司 2197

-

华北理工大学 18322

-

中国市长协会 18446

546

546