清华大学 化学系刘凯、张洪杰团队在发展蛋白动态化学键引导蛋白纤维高抗逆性和形态制动性方面取得进展

2024/04/01

结构蛋白纤维因其优异的力学和生物特性而受到广泛关注,如何在分子水平上对蛋白内部化学作用进行精细操纵以提升蛋白纤维的环境抗逆性和形态可调性对推动生物纤维特种应用具有重要的意义。

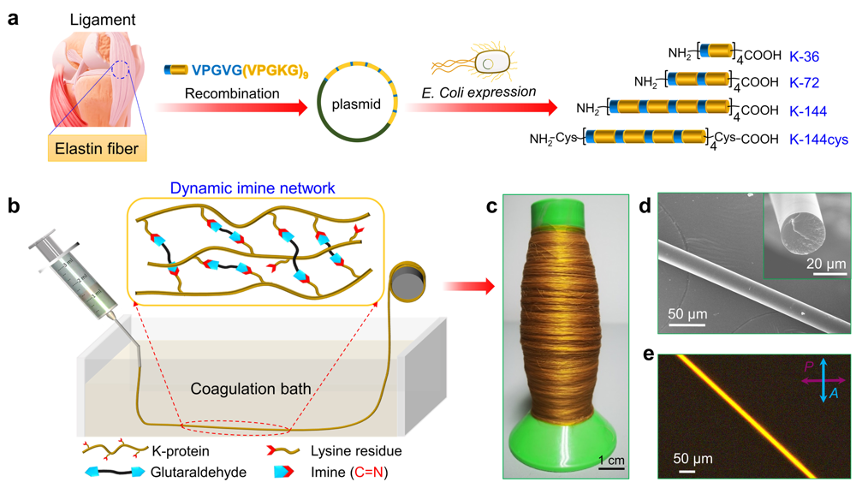

9月2日,清华大学化学系刘凯、张洪杰等人在《自然通讯》(Nature Communications)上发表了题为“动态亚胺键化学驱动的蛋白纤维力学自恢复性”(Protein fibers with self-recoverable mechanical properties via dynamic imine chemistry)的研究论文。他们通过合成生物学和化学组装调控相结合,建立了结构蛋白动态化学键引导纤维成型策略(图1),以人工设计合成的多氨基无序结构蛋白为模型,发展了动态亚胺键纤维化学制备技术,创建了高抗逆性和形态制动性的特种蛋白纤维,在极端环境下表现出优异的力学稳定性和抗逆能力,并可快速实现蛋白纤维力学自恢复性和刺激往复伸展-收缩制动性。

图1.以人工设计合成的多氨基无序结构蛋白为模型,发展动态亚胺键纤维化学制备技术,实现高性能蛋白纤维宏量制备

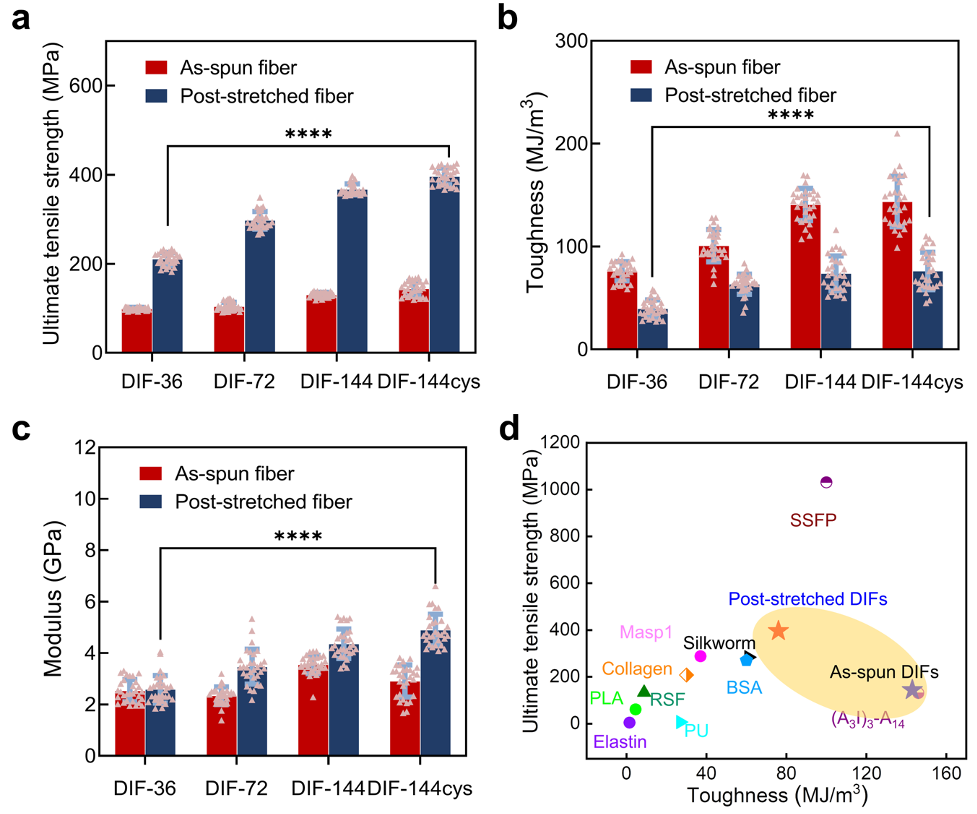

在该体系中,通过动态亚胺键化学可快速大批量制备性能优异的蛋白纤维。在凝固浴中引入微量戊二醛有助于在无序结构蛋白域内形成动态亚胺键交联网络,为蛋白纤维的机械强度、抗逆性及形态制动性提供分子结构基础。除此之外,通过后拉伸处理有效提高蛋白分子在纤维内部的高度有序排列,进一步增强蛋白纤维的力学性能(图2)。力学测试表明,随着蛋白分子量从19kDa(K-36)增加到72kDa(K-144cys),蛋白纤维的抗拉强度随之增加,最终抗拉强度可达420MPa,杨氏模量高达5.5GPa,超过诸多人工合成蛋白纤维和聚合物纤维。这些结果表明,无序结构蛋白的高分子量和良好排列的内部分子结构是提高蛋白纤维机械性能的关键。

图2.动态亚胺键化学引导的蛋白纤维优异机械性能

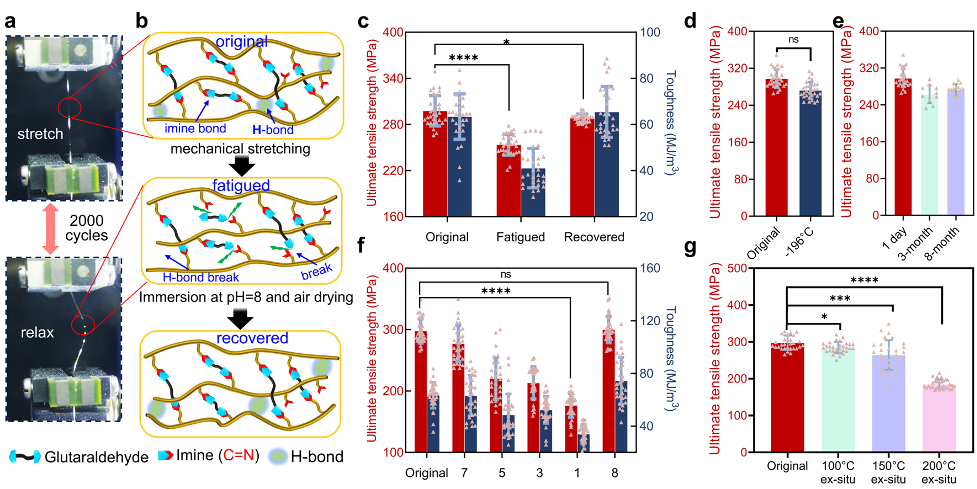

研究人员发现,蛋白纤维表现出良好的力学性能可恢复性和力学性能长期稳定性(图3)。所有纤维经过不同酸性环境处理后,再利用中性水环境的浸泡和空气中干燥后,其力学性能可完美复原。这种力学可恢复性行为正是来源于蛋白内部引入的动态亚胺键的断裂和重组。有趣的是,蛋白纤维即使在极冷的条件下(液氮浸泡12小时)也表现出异常的力学稳定性。推测这是由于亚胺交联网络可以防止纤维中低温下冰团的接近或形成,避免应力集中和开裂,从而保持蛋白纤维的稳定性。更重要的是,在8个月(甚至1年以上)后,蛋白纤维的力学性能仍基本保持不变,充分证实其良好的力学稳定性。此外,该蛋白纤维还表现出耐高温性。这种现象可能归因于纤维内部的亚胺交联网络在100°C到150°C的范围内在一定程度上维持蛋白系统的稳定性。

图3.动态亚胺键网络调控的蛋白纤维力学可恢复性、耐疲劳性和长期稳定性

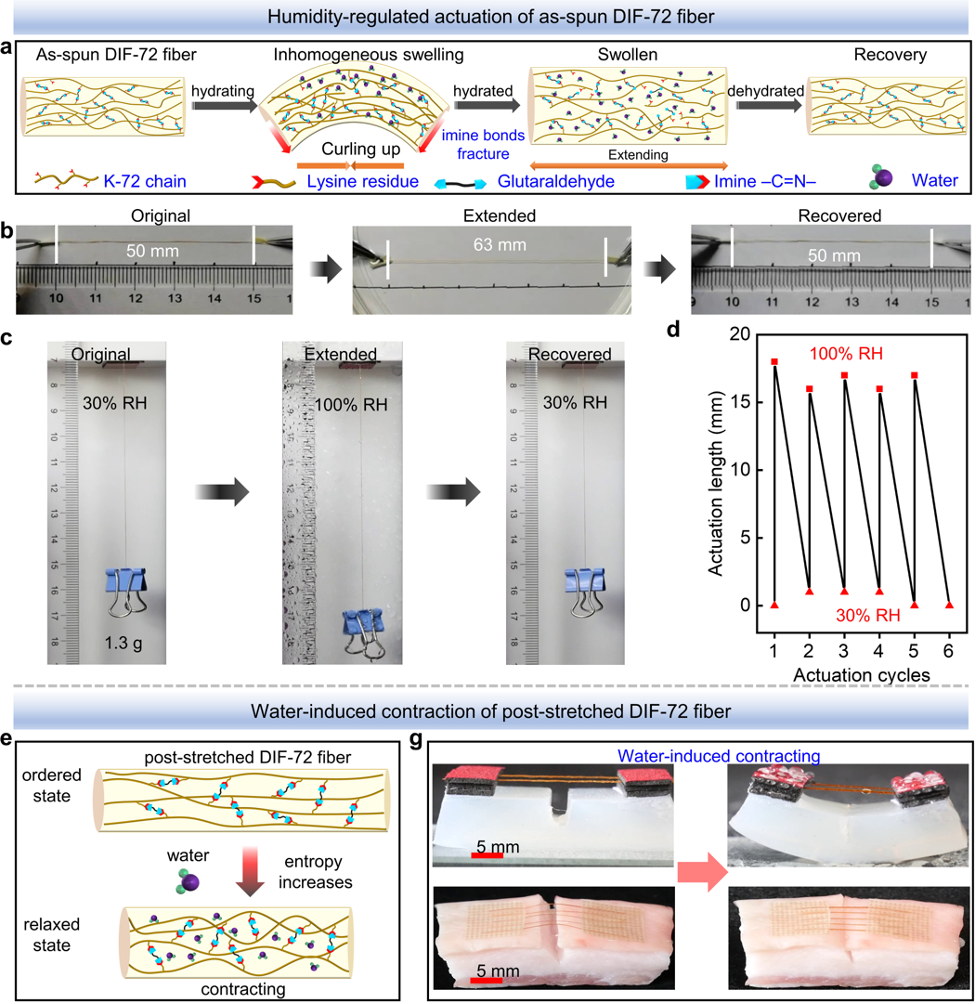

研究人员进一步发现了原纺蛋白纤维和后拉伸蛋白纤维的不同湿度刺激形态响应行为(图4)。当与水接触时,研究人员观察到原纺蛋白纤维的自折叠和自伸展现象。对于一根长度为50毫米的典型原纺蛋白纤维,在水中延展到63毫米,并在脱水后恢复到其原始长度。基于此,研究人员设计了一种湿度响应式致动器,该致动器表现出非凡的往复伸展收缩运动行为。当纤维在30%湿度下脱水和在100%湿度下水合时,它可以在多个周期内可逆地进行形态伸展和收缩制动。然而,与原纺蛋白纤维不同的是,后拉伸蛋白纤维在接触水时会因熵的增加而收缩。因此后拉伸蛋白纤维束在受到水的刺激后迅速收缩,以破口的琼脂凝胶或猪肉为模型,证明了该类型蛋白纤维对肌肉动态修复和疲劳调节具有潜在的应用价值。

图4.在不同的湿度环境下,动态亚胺键蛋白纤维具有多模式形态制动行为,对肌肉动态修复和疲劳调节具有潜在的应用价值

综上所述,该团队通过发展蛋白分子工程和动态化学调控,展示了动态亚胺键化学可作为一种用于合理设计坚固耐用蛋白纤维的新型技术。与传统蛋白纤维较差的环境适应性相比,所构建蛋白纤维内亚胺键的可逆解离和重组特性使得该蛋白纤维具有优异的抗逆性、耐疲劳性、力学自修复性和形态可调性。特别是,蛋白纤维在极端环境下展现出优异的力学稳定性和可恢复性。同时,由于纤维内部的水合不均匀性和熵增特性,实现了蛋白纤维多功能自主驱动的运动模式。蛋白纤维出色的力学性能和低细胞毒性使其具有潜在的生物医学应用。总的来说,研究者的策略通过操纵氨基酸序列和在蛋白链之间引入动态亚胺键,实现了对结构蛋白分子内和分子间化学作用调控,从而实现了高机械性能和多样功能性,为推进高性能生物纤维在高技术领域应用提供了全新的技术支撑。

该研究在清华大学化学系和清华大学稀土新材料教育部工程研究中心张洪杰院士指导下完成,清华大学化学系和清华大学稀土新材料教育部工程研究中心刘凯教授、浙江大学陈东教授和中国科学院大学苏娟娟副教授为论文共同通讯作者,华东师范大学孙静博士、中国科学院长春应用化学研究所何浩男博士和清华大学赵柯鲁博士为论文共同第一作者。该研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院人才基金等项目的支持。

文章来源清华大学新闻,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

桂林中桂商务会议服务有限公司 21213

-

安徽师范大学 21411

-

齐鲁工业大学 8469

-

中国区域科学协会 18382

-

黄山市富伟会议会展公司 24364

-

湖北研学博科文化传播有限公司 8308

-

国际儿科学杂志编辑部 23165

-

清华大学 21372

-

International As 8424

-

电子科技大学 2551

-

RH 8188

-

长沙赢润生物 18228

-

武汉帕萨科技服务有限公司 22195

-

WWX 23241

-

北京未来开创有限公司 2084

-

上海第二工业大学 2168

-

中国表面工程协会热喷涂专业委员会 21315

-

弘瑞财中资本学院 21150

-

VFDAEW 24123

-

陕西汉中供电局 21488

910

910