北京大学地空学院程丰研究员在上新世-更新世冻土稳定性与碳释放研究中取得重要进展

2024/04/24

近日,北京大学地球与空间科学学院程丰研究员与美国亚利桑那大学Carmala Garzione教授等国内外专家合作,在上新世-更新世气候变化与全球暖化背景下的冻土稳定性与碳释放研究中取得重要进展。

冻土(Permafrost)指土壤温度保持0℃以下并出现冻结现象的土壤或岩层(Biskaborn et al., 2019)。在全球暖化的背景下,冻土快速消融所释放出的大量二氧化碳等温室气体加剧了全球暖化这一过程(Schuur et al., 2015)。因此,定量评估在全球暖化背景下冻土区的稳定性对我们预测未来气候变化意义重大。当今地球有两大主要冻土区,即位于高纬度的环北极圈冻土区(Circumarctic permafrost area)和位于中低纬度的高山冻土区(Alpine permafrost area),共蕴含了超过1500 Pg (petagrams, 1015克)的碳。环北极圈冻土区占全球冻土区面积超过80%,而高山冻土区仅占不到15%。人们对环北极圈冻土区和高山冻土区的研究不断取得突破,但对两者在温暖气候背景下的相对消融速率缺乏深入研究。

图1. a 全球现今年均温与冻土分布图;b 青藏高原研究区及周缘地区数字地貌高程图

上新世暖期(3.3–3.0 Ma,百万年)是距离现今的一个较为稳定的气候温暖期(Haywood et al., 2016)。地质记录与气候模拟研究表明,该时期的全球平均温度与预估的21世纪末的全球平均温度接近,该时期的全球气候则被认为与本世纪末全球暖化背景下的全球气候相似(IPCC, 2013; Burke et al., 2018)。因此,探究上新世至更新世的古气候为我们评估全球暖化背景下的地球气候与环境变化提供了一个良好的窗口。

程丰与合作者选取青藏高原北缘高山冻土区出露的上新世至更新世湖相地层为研究对象,运用团簇同位素(Clumped isotope, Δ47)等气候代用指标,揭示了青藏高原北缘上新世-更新世的古气候变化,定量重建了该时间段的古温度变化记录,并利用气候模型定量评估了在上新世暖期类似气候条件下现今全球冻土区的稳定性以及冻土区的碳释放(Cheng et al., 2021)。

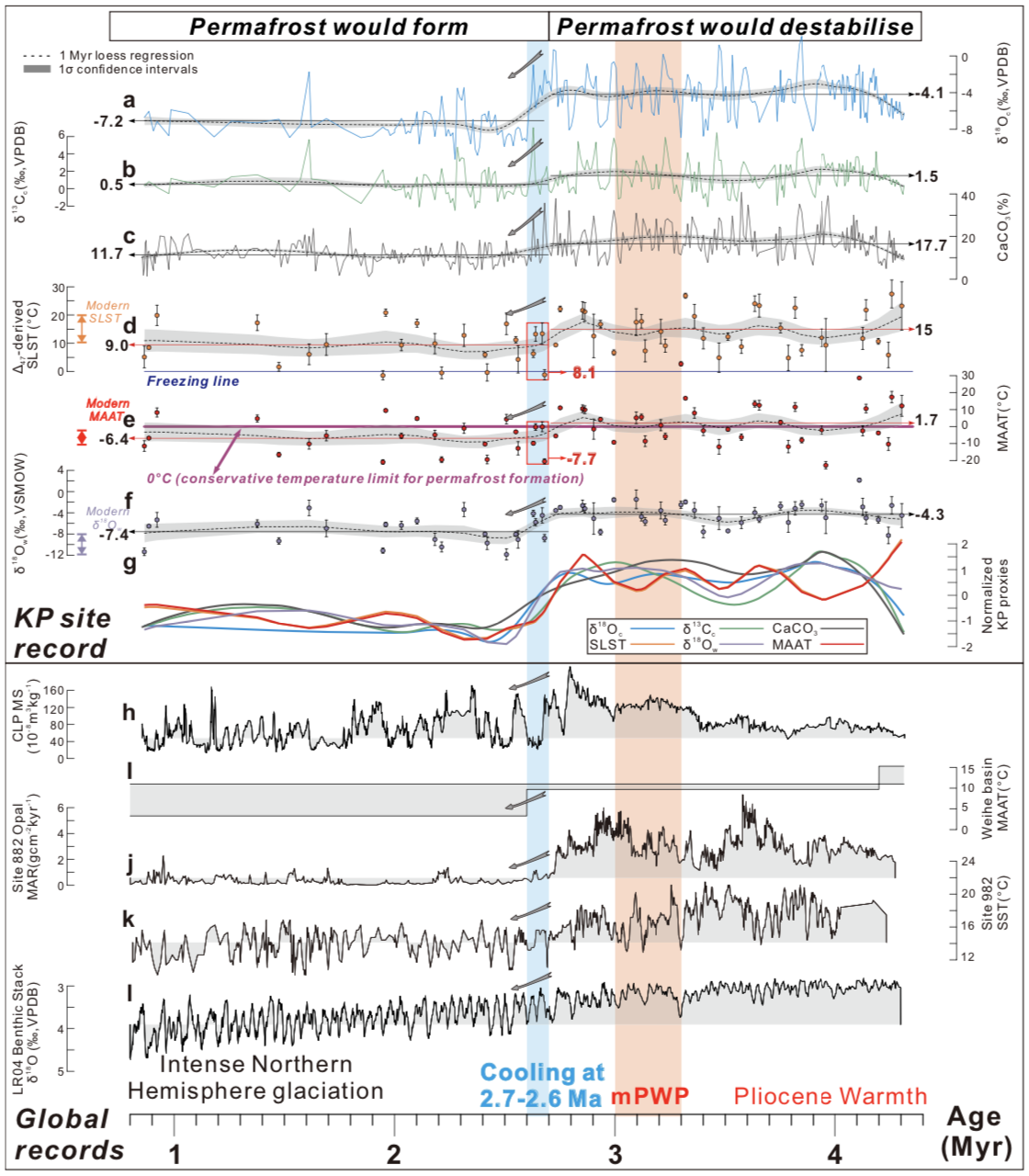

图2. 青藏高原北缘垭口剖面上新世以来古气候变化与同时间段区域及全球古气候对比,揭示出高原北缘在2.7 Ma存在~8°C降温;年均气温从大于0 °C降到了0°C以下,指示上新世暖期古气候环境将使得冻土消融

研究结果指出:1)青藏高原北缘的年均气温度在2.7Ma前后降低了近8°C,全球在北半球冰期的气候变冷是该地区大幅度降温的主要驱动因素,青藏高原该时间段的构造隆升不显著;2)在上新世暖期类似气候条件下,现今地球上近20%的环北极圈冻土区将消融,近60%的高山冻土区将消融,分别释放~253Pg和~85Pg的碳,高山冻土区释放的碳占所有冻土区碳释放总量的近四分之一;3)高山冻土区是全球变暖的背景下的重要碳源,其碳排放占比远高于环北极圈冻土区。

图3. 上新世暖期(3.3-3.0 Ma)全球年均温气候模拟结果,指示在地球现今环北极圈冻土区和高山冻土区在上新世暖期气候下的稳定性。深紫色和浅紫色分别代表现今环北极圈和高山冻土区。红色实线代表上新世暖期全球年均气温0°C等温线,指示上新世暖期类似气候条件下此等温线以外的冻土区将消融

值得注意的是,全球高山冻土区仅占据全球冻土面积十分之一,然而在上新世暖期类似气候条件下所释放的碳却占据了全球冻土区碳释放总量的近四分之一。这一结果表明,相对于高纬度地区,高海拔地区的温度变化受全球增温影响更加显著,在全球暖化背景下,高山冻土区消融以及碳释放效率高于位于高纬度的环北极圈冻土区。

程丰指出,现今全球高山冻土区大部分位于我国境内的青藏高原上,青藏高原冻土区的消融不仅会加速全球变暖这一过程,同时也对我国“青藏高原生态环境保护和可持续发展战略”产生直接挑战。本研究加深了对全球暖化气候条件下冻土退化及其气候与环境效应的认识,突显出深入研究与加强保护青藏高原及周缘高山冻土区的重要性。

图4. 全球高山冻土区(a)和环北极圈冻土区(b)在上新世温暖类似气候条件下冻土消融面积和碳释放评估结果

该项成果以“Alpine permafrost could account for a quarter of thawed carbon based on Plio-Pleistocene paleoclimate analogue”为题,发表在Nature Communications上,程丰是该论文第一作者兼通讯作者。

参考文献:

Biskaborn BK, et al. Permafrost is warming at a global scale. Nature Communications 10, 264 (2019)

Schuur EA, et al. Climate change and the permafrost carbon feedback. Nature 520, 171 (2015).

Haywood, A. M., Dowsett, H. J. & Dolan, A. M. Integrating geological archives and climate models for the mid-Pliocene warm period. Nature Communications. 7, 10646 (2016).

IPCC. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 2013. (ed Stocker TF) (2013).

Burke, K. et al. Pliocene and Eocene provide best analogs for near-future climates. Proc. Natl Acad. Sci. USA 115, 13288–13293 (2018).

Cheng, F., Garzione, C., Li, X., Salzmann, U., Schwarz, F., Haywood, A.M., Tindall, J., Nie, J., Li, L., Wang, L., Abbott, B.W., Elliott, B., Liu, W., Upadhyay, D., Arnold, A. and Tripati, A. Alpine permafrost could account for a quarter of thawed carbon based on Plio-Pleistocene paleoclimate analogue. Nature Communications, 13(1): 1329 (2022).

文章来源北京大学新闻网,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

西安纳米科技学会 8475

-

长安大学 2360

-

鸿与智工业传媒集团 24278

-

北京环球北方国际展览有限公司 18181

-

武汉尔湾文化传播有限公司 23490

-

张家界光明国际旅行社会 21125

-

中国环境科学学会 8329

-

西南科技大学 2532

-

昆明兴达会议服务有限公司 18450

-

内蒙古天马旅行社旅游有限公司 2931

-

珠海铭鼎科技有限公司 23472

-

新加坡国际计算机科学与信息技术学 18440

-

北京小猬信息科技有限公司 21575

-

IWEBM2018 organi 23265

-

IAASE 21374

-

个人 24263

-

桂林漓江国际旅行社 2270

-

西安交通大学核科学与技术学院 24255

-

Create-Net 21201

-

西北工业大学 18418

812

812