宗秋刚教授团队发现太空跨尺度能量传输新机制

2024/04/16

宇宙空间存在着多种不同尺度的物理行为,从由电子回旋运动(<0.1千米)和离子回旋运动(~1千米)表征的微观尺度,一直延伸到与行星大小相当的宏观尺度(>107千米),跨越超过8个数量级。这些不同尺度的物理过程如何耦合?能量如何在它们之间输运?

为了回答这些问题,北京大学地球与空间科学学院宗秋刚教授带领的研究团队近日以“Simultaneous Macroscale and Microscale Wave-ion Interaction in near Earth Space Plasmas”为题在国际学术期刊《自然·通讯》( Nature Communication ,IF: 17.69)上发文,提出在空间和天体等离子体中,跨尺度波动-粒子相互作用可导致能量从宏观尺度到微观尺度的快速输运。这一新发现的机制有助于解释空间和天体系统中的能量耗散问题以及等离子体的加热加速问题。

等离子体充斥着整个宇宙,构成了各种各样的天体和空间系统,例如行星磁层、太阳日冕、太阳风和日球层以及星际介质。对于理解这些等离子体系统的历史和演化,一个重要的问题是宏观的、定向运动的能量如何转化成微观的、随机运动的能量。由于空间和天体等离子体的密度一般非常的低,在通常情况下起主导作用的热碰撞难以发生。例如,在太阳系中,一个从太阳运动到地球的带电粒子只会经历约一次碰撞。因为,在各种空间和天体系统中,从宏观向微观的能量转换一般通过电磁相互作用来完成。作为一种长程相互作用,电磁相互作用可以在很长的距离上起作用,因此可以把分布稀疏的带电粒子联系起来。

对于一个具体的空间和天体等离子体系统而言,电磁相互作用又有多种不同的形式,从而可以以多种不同的方式介导能量的跨尺度输运。目前主流的跨尺度能量传输机制是湍流串级模型,其认为能量是通过一系列相近的尺度逐渐从宏观尺度输运到微观尺度。为了更好地理解各种空间和天体系统中的能量过程,寻找湍流串级之外的跨尺度能量传输机制是当前空间物理和天体物理领域的研究热点之一。

近期,宗秋刚团队通过分析观测资料证实跨尺度波动-粒子相互作用,即带电粒子同时和不同尺度的等离子体波动相互作用是一种可能的跨尺度能量输运机制。类似于大气中充斥着声波,空间和天体等离子体中也充斥着各种等离子体波动。但是由于构成等离子体的组分(通常为质子和电子)的质量相差悬殊,等离子体波动具有多种不同的时间和空间尺度。最粗略地,等离子体波动可以根据尺度划分为三大类:流体尺度波动,离子尺度波动和电子尺度波动。其中前一种波动又被称为宏观尺度波动,而后两种被统称为微观尺度波动。不同尺度的等离子体波动会以不同的方式和带电粒子相互作用。例如,地球磁层中的超低频波动是一种典型的宏观尺度波动(~105千米),它可以通过漂移-弹跳共振加速带电粒子,从而产生会危害航天器和宇航员安全的杀手电子等。而电磁离子回旋波则是一种典型的微观尺度波动(~103千米),其常通过回旋共振和带电粒子相互作用,这种作用的结果之一就是导致空间中的带电粒子沉降到地球大气中,这些沉降粒子还可以通过后续的过程产生极光等现象。但无论具体的作用方式,波动-粒子相互作用都可导致电磁场和带电粒子间的能量交换。

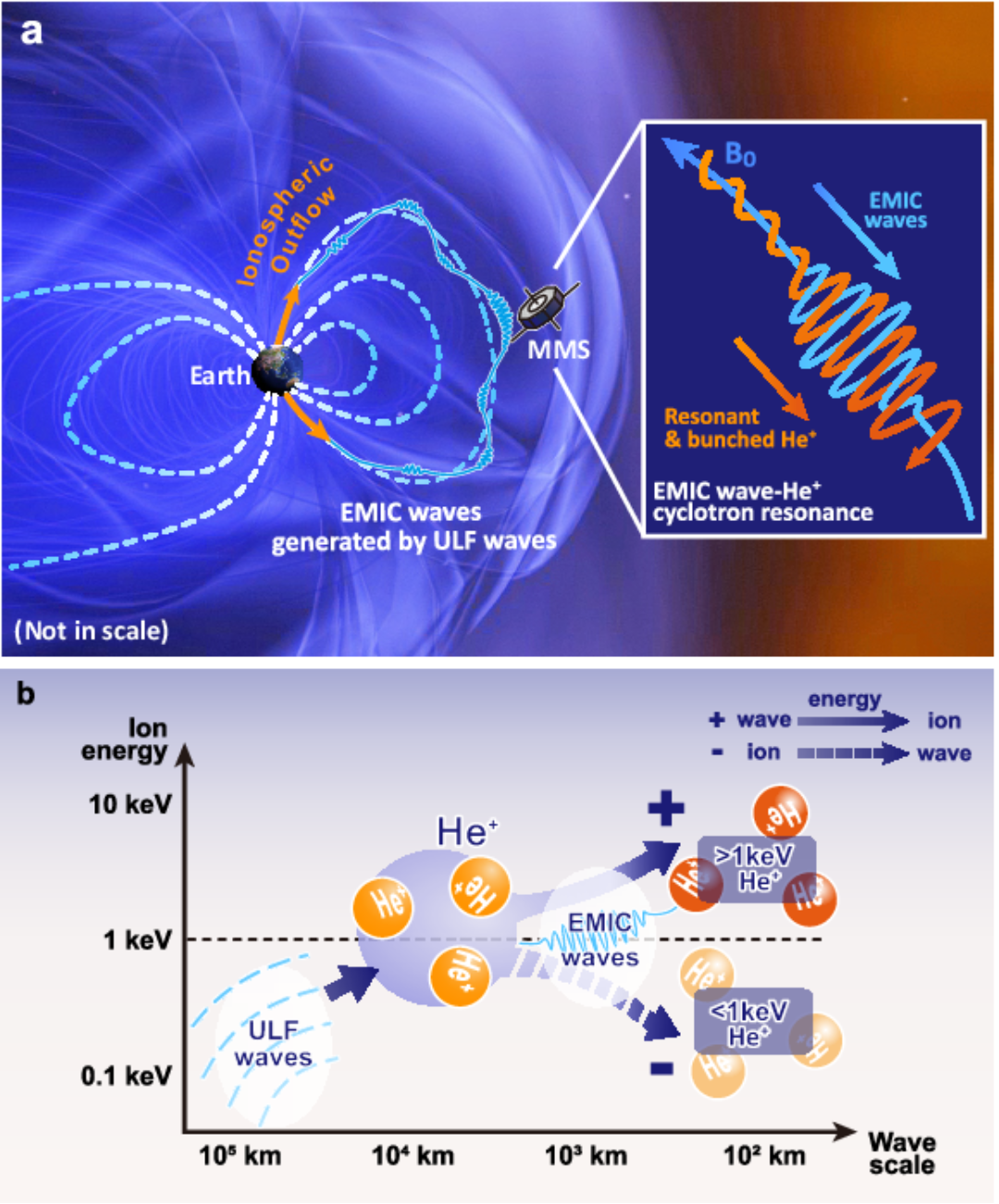

在研究中,宗秋刚团队通过详细分析美国NASA的Magnetospheric Multiscale任务获得的数据,发现空间中的离子可以同时和宏观尺度的超低频波、微观尺度的电磁离子回旋波相互作用(如图1和图2所示)。通过这一相互作用,能量首先从超低频波先传递到离子,然后从离子传递到电磁离子回旋波,最后通过电磁离子回旋波-离子回旋共振而耗散(见图3)。与传统湍流串级模型不同,在这一跨尺度波动-粒子相互作用中,能量可以直接从宏观尺度传递到微观尺度,无需经过中间尺度的介导。对观测数据的定量分析表明,跨尺度波动-粒子相互作用的时间尺度约为1分钟,远小于各种空间和天体能量过程的时间尺度,证明其是一种有效的跨尺度输运能量的机制(见图1)。

图1:跨尺度波动-粒子相互作用导致能量直接从宏观尺度传输到微观尺度

图2:离子与宏观尺度的超低频波(ULF wave)和微观尺度的电磁离子回旋波(EMIC wave)之间的跨尺度相互作用。这一相互作用导致能量直接从宏观尺度输运到微观尺度。此图为Magnetospheric Multiscale卫星地球磁层的观测

图3:由于电磁离子回旋波(EMIC)-离子之间的回旋共振导致的离子相位捕获(上图)以及能量变化(下图)

除了介导能量的跨尺度输运,研究还发现跨尺度波动-粒子相互作用可导致不同尺度的动态过程相互耦合,以及空间等离子体加热和加速。这些发现为进一步理解极光、地磁脉动以及空间高能粒子的产生提供了新的思路。

北京大学地球与空间科学学院空间物理与应用技术研究所博士研究生刘志扬为本论文的第一作者,宗秋刚为文章的通讯作者。这项工作得到了国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项、民用航天技术预先研究项目、国家自然科学基金委的经费支持。

参考文献:

Liu, ZY., Zong, QG., Rankin, R. et al. Simultaneous macroscale and microscale wave–ion interaction in near-earth space plasmas. Nat Commun 13, 5593 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-33298-6

文章来源北京大学新闻网,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

香港科学与工程研究中心 22982

-

中国食品药品企业质量安全促进会消 7935

-

上海大学 23020

-

百奥泰国际会议(大连)有限公司 24018

-

中山大学附属第一医院 21008

-

吉林省政府会议办公室 1994

-

第四军医大学组织工程研发中心 18232

-

云南水富云天化股份公司 17902

-

北京市神经外科研究所 21045

-

湖南大学 18128

-

百奥泰国际会议(大连)有限公司 1931

-

FEQ 23971

-

中科博爱 2007

-

广东鸿威国际会展集团有限公司 8031

-

北京邮电大学 18237

-

北京中经蓝山文化交流有限公司 22899

-

宁波德泰中研信息科技有限公司 7950

-

工程信息研究院 23184

-

中国传媒大学动画学院 21178

-

中国石油化工股份有限公司安全工程 23049

472

472