化学学院彭海琳课题组与合作者报道超平整石墨烯晶圆转移与集成光电器件

2024/04/16

石墨烯等二维材料的载流子迁移率高、光-物质相互作用强、物性调控能力优,在高带宽光电子器件领域具有重要的科学价值和广阔的应用前景。当前,发展与主流半导体硅工艺兼容的二维材料集成技术受到业内广泛关注,其中首要的挑战是将二维材料从其生长基底高效转移到目标晶圆衬底上。然而,传统的高分子辅助转移技术通常会在二维材料表面引入破损、皱褶、污染及掺杂,严重影响了二维材料的光电性质和器件性能。因此,实现晶圆级二维材料的无损、平整、洁净、少掺杂转移是二维材料面向集成光电子器件应用亟待解决的关键问题。

针对这一难题,北京大学化学与分子工程学院彭海琳课题组与国防科技大学秦石乔教授、朱梦剑副研究员课题组合作,设计了一种梯度表面能调控(gradient surface energy modulation)的复合型转移媒介,可控调节转移过程中的表界面能,保证了晶圆级超平整石墨烯向目标衬底(SiO2/Si、蓝宝石)的干法贴合与无损释放,得到了晶圆级无损、洁净、少掺杂均匀的超平整石墨烯薄膜,展示了均匀的高迁移率器件输运性质,观测到室温量子霍尔效应及分数量子霍尔效应,并构筑了4英寸晶圆级石墨烯热电子发光阵列器件,在近红外波段表现出显著的辐射热效应。该转移方法具有普适性,也适用于其它晶圆级二维材料(如氮化硼)的转移。研究成果以“Integrated wafer-scale ultra-flat graphene by gradient surface energy modulation”为题,于9月15日在线发表在《自然-通讯》(Nature Communications 2022, 13, 5410)。

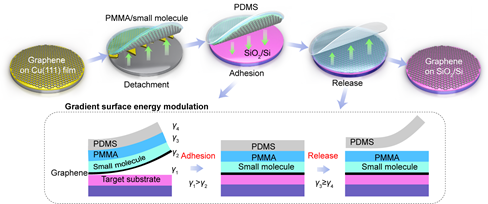

文章指出,二维薄膜材料从一表面到另一表面的转移行为主要由不同表界面间的能量差异决定。衬底的表面能越大,对二维薄膜有更好的浸润性及更强的附着能,更适合作为薄膜转移时的“接受体”;反之,衬底的表面能越小,其更适合作为薄膜转移时的“释放体”。因此,作者设计制备了表面能梯度分布的转移媒介【如图1,聚二甲基硅氧烷(PDMS)/PMMA/冰片】,其中冰片小分子层吸附在石墨烯表面,有效降低了石墨烯的表面能,保证石墨烯向目标衬底贴合过程中,衬底的表面能远大于石墨烯的表面能,进而实现良好的干法贴合;另一方面,转移媒介上层的PDMS高分子膜具备最小的表面能,能够实现石墨烯的无损释放。此外,该转移方法还有以下特点:PDMS作为支撑层可以实现石墨烯向目标衬底的干法贴合,减少界面水氧掺杂;容易挥发的冰片作为小分子缓冲层能有效避免上层PMMA高分子膜对石墨烯的直接接触和残留物污染,得到洁净的石墨烯表面;高分子PMMA层的刚性使得石墨烯转移后依旧保持超平整的特性。

图1. 晶圆级二维材料的梯度表面能调控转移方法

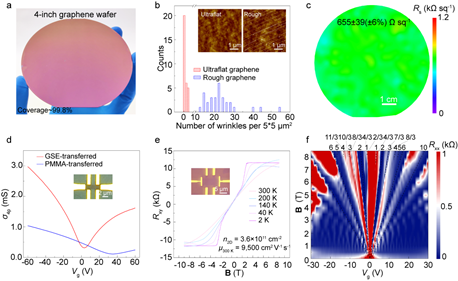

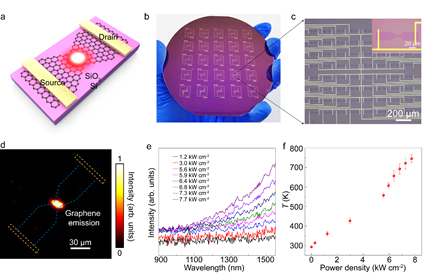

基于梯度表面能调控转移的石墨烯薄膜具备无损、洁净、少掺杂、超平整等特性,展现出非常优异的物理化学性质(如图2)。转移后4英寸石墨烯晶圆的完整度高达99.8%,电学均匀性较好,4英寸范围内面电阻的标准偏差仅为6%(655 ± 39 Ω/sq)。转移到SiO2/Si衬底上石墨烯的室温载流子迁移率能够达到10,000 cm2/Vs,并且能够观测到室温量子霍尔效应以及分数量子霍尔效应(经氮化硼封装,1.7K)。基于SiO2/Si衬底上4英寸石墨烯晶圆,成功构筑了热电子发光阵列器件,在较低的电功率密度下(P = 7.7 kW/cm2)能够达到较高的石墨烯晶格温度(750K),并在近红外波段表现出显著的辐射热效应(如图3)。

图2. 梯度表面能调控转移的石墨烯晶圆。(a)无损转移到SiO2/Si衬底上高完整度4英寸石墨烯晶圆;(b)超平整石墨烯与粗糙石墨烯褶皱数目的对比(5×5 μm2范围内)及典型的原子力显微镜图片对比(内嵌图);(c)转移后4英寸石墨烯晶圆的面电阻;(d)梯度表面能调控与传统湿法转移的石墨烯的电学转移曲线对比;(e)转移到SiO2/Si上的石墨烯在不同温度下的霍尔曲线及室温量子霍尔效应;(f)转移后石墨烯(氮化硼封装,1.7 K)的朗道扇形图,表现出分数量子霍尔效应

图3. 晶圆级石墨烯热电子发光阵列器件。(a)石墨烯热电子发光示意图;(b)基于4英寸晶圆石墨烯的热电子发光阵列;(c)石墨烯热电子发光阵列的光学显微镜照片;(d)器件在电功率密度为3.0 kW/cm2时的红外照片;(e)器件在不同电功率密度下的辐射光谱;(f)石墨烯晶格温度随电功率密度的变化

此外,梯度表面能调控转移方法可作为晶圆级二维材料(石墨烯、氮化硼、二硫化钼等)向工业晶圆转移的通用方法,有望为高性能光电子器件的集成奠定技术基础。

该论文的共同通讯作者为彭海琳和秦石乔、朱梦剑。共同第一作者是北京大学前沿交叉学科研究院博士研究生高欣、北京大学化学学院博士毕业生郑黎明、国防科技大学前沿交叉学科学院罗芳博士、北京大学化学学院博雅博士后钱君。其他主要合作者还包括北京大学化学学院刘忠范教授、北京大学材料科学与工程学院林立特聘研究员、北京石墨烯研究院尹建波研究员和孙禄钊研究员,以及长春工业大学高光辉教授等。

该研究工作得到了国家自然科学基金委、科技部、北京分子科学国家研究中心、腾讯基金会等项目资助,并得到了北京大学化学与分子工程学院分子材料与纳米加工实验室(MMNL)仪器平台的支持。

文章来源北京大学新闻网,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

亚洲理工学院 2111

-

清华大学力学系 17892

-

广西北海金昌开元名都大酒店 1905

-

伟业达(北京)国际展览有限公司 23050

-

金豆实业公司 20989

-

上海海事大学 23142

-

首都儿科研究所 2149

-

博思+为云会议系统名称 21210

-

钦州学院物理与电子工程系 21082

-

厦门理工学院 1909

-

西北第二民族学院 20954

-

上海经韦信息科技有限公司 17948

-

全国医药技术市场协会 21083

-

河北工程大学 23156

-

赛诺瑞 7917

-

英卓自动化技术有限公司 17860

-

云南大学国际关系研究院东南亚研究 18153

-

昆明理工大学 21112

-

华圣智远 24029

-

北京艾尚国际展览有限公司 1996

534

534