中山大学雷丹妮、王成新团队攻克锂金属电池界面失稳难题

2025/05/21

(通讯员雷丹妮)近日,中山大学材料科学与工程学院雷丹妮教授、王成新教授团队在锂金属电池领域取得重要进展,相关成果连续发表于《德国应用化学》和《国家科学评论》,为实现高安全性、长循环稳定性的锂金属电池体系提供了新的理论框架和实用化技术路径。

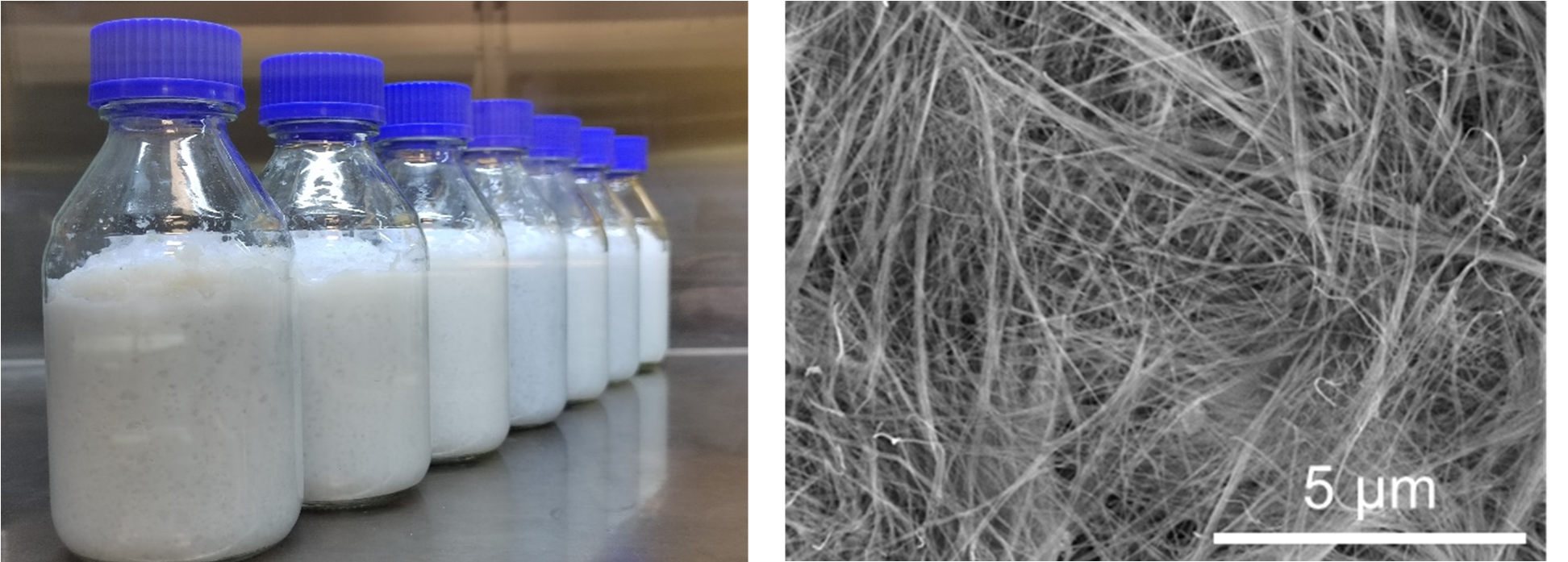

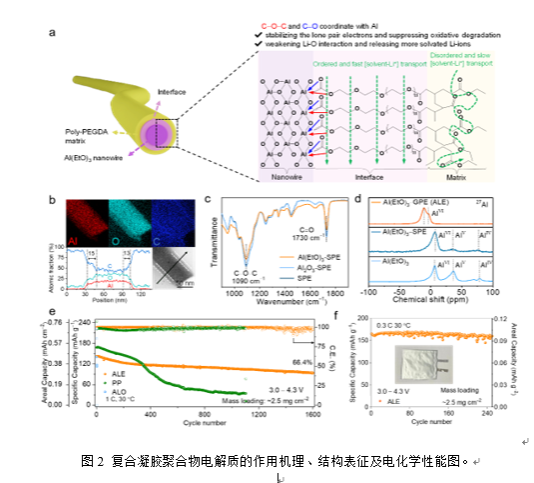

锂金属电池因能量密度高被视为下一代储能技术的核心,但其商业化长期受困于电极界面副反应加剧及锂枝晶生长失控等问题。研究团队基于在铝基纳米材料领域的深厚积累(Science, 2017, 355, 267)(图1),创新性地利用乙醇铝(Al(EtO)3)纳米线的独特配位活性,设计出分子结构工程策略。通过Al(EtO)3与聚乙二醇二丙烯酸酯(poly-PEGDA)定向配位,成功构建出连续稳定的Al(EtO)3–poly-PEGDA界面结构,不仅形成锂离子迁移的快速通道,还将电解质的氧化稳定性提升至5 V以上。同时,锂负极表面原位生成的铝基固态电解质膜兼具良好的机械强度和离子导电性,显著抑制锂枝晶生长。基于该技术的锂金属电池在4.5 V电压下展现出优异的循环性能(图2)。相关成果于2025年5月2日发表于《德国应用化学》。

图1 批量制备的Al(EtO)3纳米线的光学照片和扫描电子显微图。

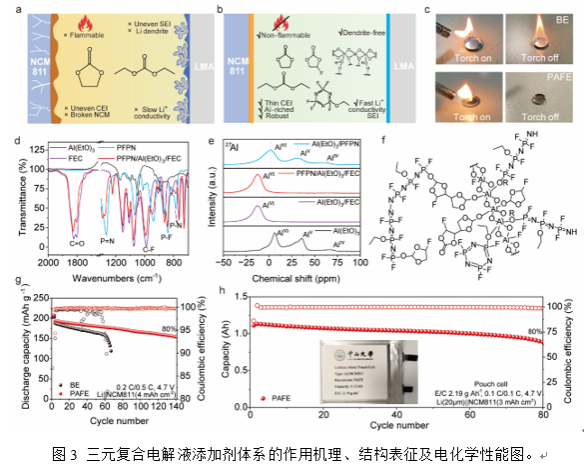

为了进一步提升锂金属电池的能量密度和安全性,团队利用分子结构工程策略,构建三元复合电解液添加剂体系:通过Al(EtO)3与氟代碳酸乙烯酯和乙氧基五氟环三磷腈分子的协同配位,在电极表面原位聚合形成均匀的固态电解质界面,同步缓解三元正极晶格应力并抑制负极枝晶,提升了锂金属电池在4.7 V电压下的循环稳定性和安全性(图3)。该突破性进展发表于2025年5月10日《国家科学评论》。

目前,研究团队正在构建多元协同添加剂数据库及专利池。筛选降本增效配方,推动该技术体系在锂离子电池、固态电池等领域的产业化应用。雷丹妮教授表示:“分子结构工程策略已通过系统性验证,下一步将通过深度产学研合作,加速实现从实验室到市场的跨越。”

文章来源中山大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年通信网络与智能系统工程国际 07-24

-

2025年8月优质学术会议推荐 508

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 367

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 538

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 524

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 463

-

2025年第九届电力与能源工程国际会 07-28

-

2025年第七届智能自主系统国际会议 07-28

-

2025年IEEE第八届电子与通信工 07-28

-

2025年第十一届机械与电子工程国际 07-28

-

2025年第四届亚洲电力与电气技术会 07-28

-

2025年第十一届机器人与人工智能国 07-28

-

2025年第12届机械、汽车与材料工 07-28

-

2025年第15届通信与网络安全国际 07-28

-

2025年第14届运输和交通工程国际 07-28

-

2025最新JCR分区及影响因子1829

-

好学术:科研网址导航|学术头条分452

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿460

-

2025年国际期刊预警名单发布!571

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3898

-

中科院已正式发布2024年预警期839

-

2025年度国家自然科学基金项目709

-

中国科协《重要学术会议目录(202620

-

2024年国家自然科学基金项目评1115

-

2024年JCR影响因子正式发布1189

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1364

-

从选题到发表:5个关键步骤攻克S07-28

-

投了学术会议真的可以不参加吗?学07-28

-

EI会议期刊论文怎么写?资深审稿07-28

-

如何在Scopus发文?从选刊到07-28

-

上海大学 22900

-

cnct2016 22899

-

IAASE 8016

-

重庆理工大学 20980

-

北京比约文化发展有限公司 17999

-

武汉金钥匙会务服务有限公司 2037

-

ZHL 23100

-

国吉达科技有限公司 1915

-

上海理工大学生物医学热科学研究所 18199

-

中国制冷学会 20965

-

百胜餐饮沈阳公司 18032

-

发展速度努力克服离开南京非公开 17945

-

北京颜路医学科技有限公司 7933

-

VEFAFEW 8019

-

湖北学而升文化传播有限公司 7917

-

test0732 18084

-

上海市医学会 21293

-

hksme 20950

-

北京大学信息学院 17955

-

泰科拉软件(上海)有限公司 2098

235

235