清华大学生命学院陈浩东课题组与合作者揭示植物感受重力的分子机制

2024/03/29

重力作为地球上时时刻刻、无处不在的物理环境因子,对植物的生长发育发挥着极其重要的调控作用。植物的根向下生长(正向重力性),有利于植物的固着及对土壤中水分与营养物质的吸收;而植物的茎向上生长(负向重力性),有利于其获得更好的光照条件以及生长空间等。植物的向重力性可分为重力感受、信号传递以及不对称生长三个过程。重力感受可进一步划分为两个阶段,首先是对重力这一矢量物理信息的感知,其次是将接收到的物理信号转变为生理生化信号。

1880年,查尔斯·达尔文(Charles Darwin)在《植物运动的力量》(The Power of Movement in Plants)一书中阐明了种子植物根部感受重力方向的区域是根尖,而后三位科学家博胡米尔·内梅克(Bohumil Nemec), 戈特利布·哈伯兰特(Gottlieb Haberlandt)与弗朗西斯·达尔文(Francis Darwin)在1900至1903年提出了植物感受重力的“淀粉-平衡石”假说,该假说认为植物相对于重力矢量的方向改变后,平衡石细胞(根尖柱细胞和茎内皮层细胞)内的淀粉体(含有淀粉的质体)会沉降到这些细胞新的底部,启动重力信号的传递。后续研究发现重力信号传递后引起根或茎中生长素的不对称分布,进而调控了它们的弯曲生长。“淀粉-平衡石”假说是最被广泛接受的重力感受理论,也是教科书中的经典理论。然而淀粉体沉降这个物理过程是如何转变为植物体内的生理生化信号,从而实现重力感受的,120年来并不清楚,是长期“未解之谜”。

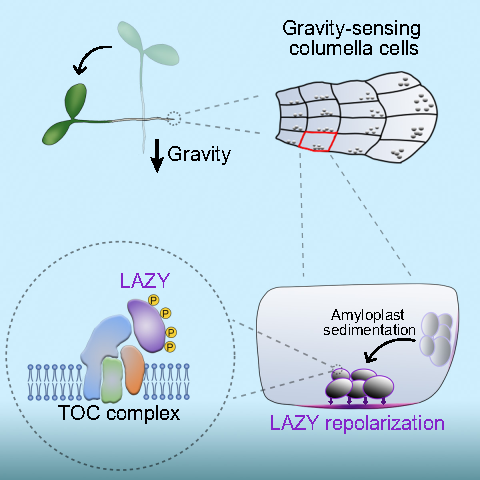

9月22日,清华大学生命科学学院、清华-北大生命科学联合中心陈浩东团队在《细胞》(Cell)期刊在线发表题为“植物中淀粉体沉降重新极性化LAZYs实现重力感受”(Amyloplastsedimentation repolarizes LAZYs to achieve gravity sensing in plants)的研究论文。该论文解析了“淀粉-平衡石”假说的分子机制,其核心是植物偏离重力方向后,淀粉体可通过其表面的TOC蛋白携带LAZY蛋白一起沉降,并引导LAZY蛋白沿着重力方向在细胞膜上形成新的极性分布,进而调控植物的向重力性生长(图1)。

图1.植物根尖感受重力的简化模型

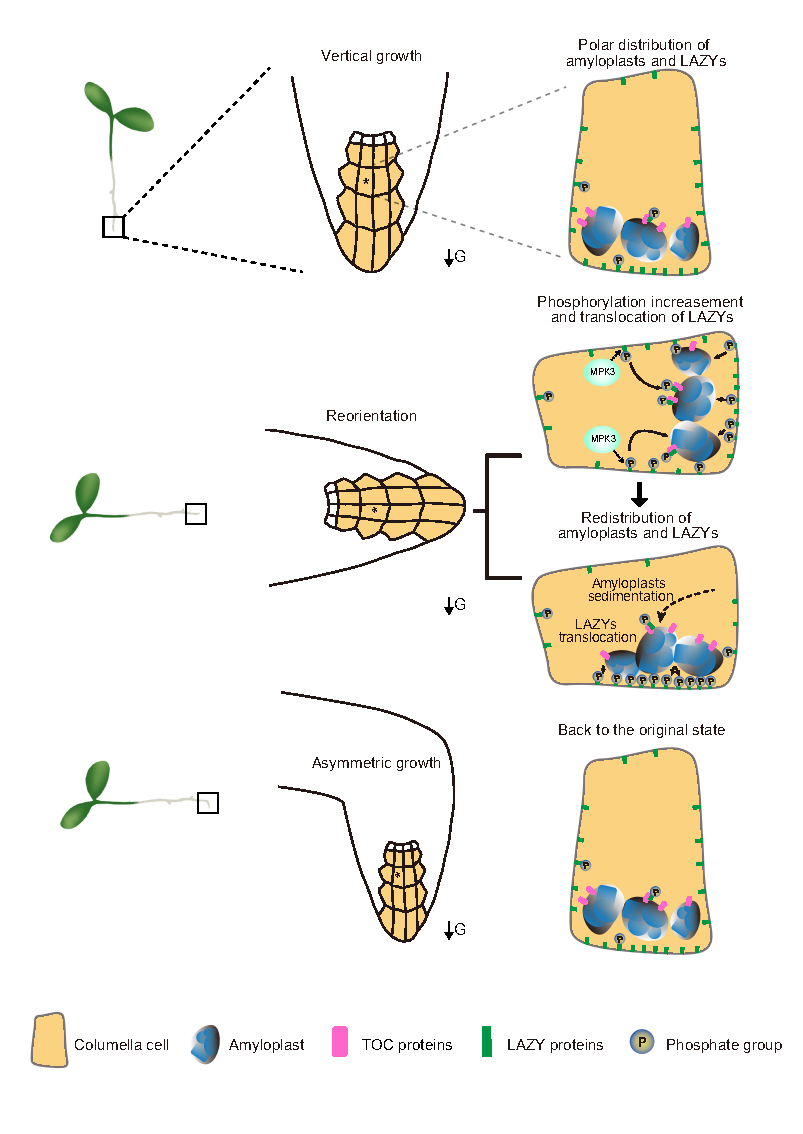

该论文中,陈浩东团队提出的植物根系感受重力的具体模型如下(图2):1)植物竖直生长时,根尖柱细胞中的淀粉体沉降在细胞下侧,LAZY蛋白主要定位于细胞下侧的细胞膜上,并且磷酸化水平较低;2)植物偏离重力方向时,MKK5-MPK3蛋白激酶模块与LAZY蛋白的相互作用增强,提高LAZY蛋白的磷酸化水平;3)磷酸化的LAZY蛋白与淀粉体表面TOC34/120/132蛋白的相互作用增强,促进LAZY蛋白从细胞膜向淀粉体外膜的转移;4)淀粉体沉降引导LAZY蛋白在柱细胞新的下侧聚集,此过程中LAZY蛋白可能在淀粉体与细胞膜之间来回转运,在下侧聚集的LAZY蛋白进而调控生长素的不对称分布和根的弯曲生长;5)植物根尖回到竖直方向时,LAZY蛋白的磷酸化水平与定位也回到初始状态。

图2.植物根尖感受重力的模型。植物偏离重力方向后,淀粉体的沉降引导LAZY蛋白在根尖柱细胞下侧细胞膜上聚集形成新的极性,进而调控根的向重力性

该成果为120年前提出的“淀粉-平衡石”假说提供了分子解释,揭示了植物感受重力的分子机制,是植物信号转导领域的重大突破。LAZY与TOC两类蛋白均在不同植物中广泛存在,该研究揭示的重力感受机制很可能具有普适性。细胞器的运动与极性的形成都是很普遍的生物学现象,该工作揭示的细胞器运动直接调控蛋白新极性形成的机理,对其他极性相关研究也具有启示意义。审稿人对该论文给出了非常积极的评价,认为该成果是一项杰出的工作(outstanding work),会引起广泛的兴趣,不仅仅限于植物生物学家(attract a wide level of interest among not just plant biologists)。《植物学报》以“百年假说终获解析:穿梭的LAZY蛋白‘唤醒’植物对重力的感应”为题,对该论文进行了热点评述,认为“这一突破性研究成果”是“植物重力感应领域具有里程碑意义的工作”。

清华大学生命科学学院、清华-北大生命科学联合中心陈浩东研究员为论文通讯作者。陈浩东研究团队(含担任北大邓兴旺实验室副研究员期间)2017级博士研究生陈家悦、博士后于仁波、博士后李娜、博士后邓兆国、博士后张欣欣、2017级博士研究生赵亚冉、2020级博士研究生曲城甫为论文共同第一作者;2013级博士研究生袁艳芳、2021级博士研究生潘哲贤、博士后周杨杨、2012级博士研究生李昆仑、2013级博士研究生汪加军、2023级博士研究生陈之忍、博士后王笑一、博士后王笑连、2022级博士研究生贺舒楠为参与作者。北京大学现代农学院及北京大学现代农业研究院邓兴旺教授、美国新泽西州立罗格斯大学董娟教授为研究作出了重要贡献。该研究得到清华大学笃实专项、清华-北大生命科学联合中心等的资助。

文章来源清华大学新闻,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

江西师范大学体育学院 20975

-

宁德市顺丰速运有限公司 17920

-

武汉海讯科技会务有限公司 17873

-

南京金斯瑞生物科技有限公司 23928

-

重庆远大医院 24149

-

深圳市清新电源研究院 21076

-

浙江卧龙房地产 18096

-

武汉csd主办方 18151

-

温州大学建工学院 20993

-

国际工学技术出版协会 24036

-

第八届信息与通信技术国际会议 23122

-

上海交通大学 23060

-

国际工学技术出版协会 1909

-

清华大学 21328

-

上海振贸会展有限公司 7932

-

西安市人民政府下属的... 18079

-

重庆邮电大学 23132

-

武汉创世源电气 17949

-

中国农科院资源区划所 20957

-

北京星火包装机械有限公司 23009

823

823