清华大学化工系魏飞团队在亚纳米尺度下原位研究分子吸附扩散机制领域取得重要进展

2024/05/08

近日,清华大学化学工程系魏飞团队在亚纳米尺度下原位研究分子吸附扩散机制领域取得重要进展。该团队采用皮米电镜原位成像策略,实现了分子筛中小分子吸脱附行为和分子筛骨架结构动态演变的原位实时观测,首次发现了刚性分子筛的亚单胞拓扑柔性结构特点,揭示了分子扩散突破孔径限制的微观机制,丰富了对分子筛择形催化与限域效应的理解。

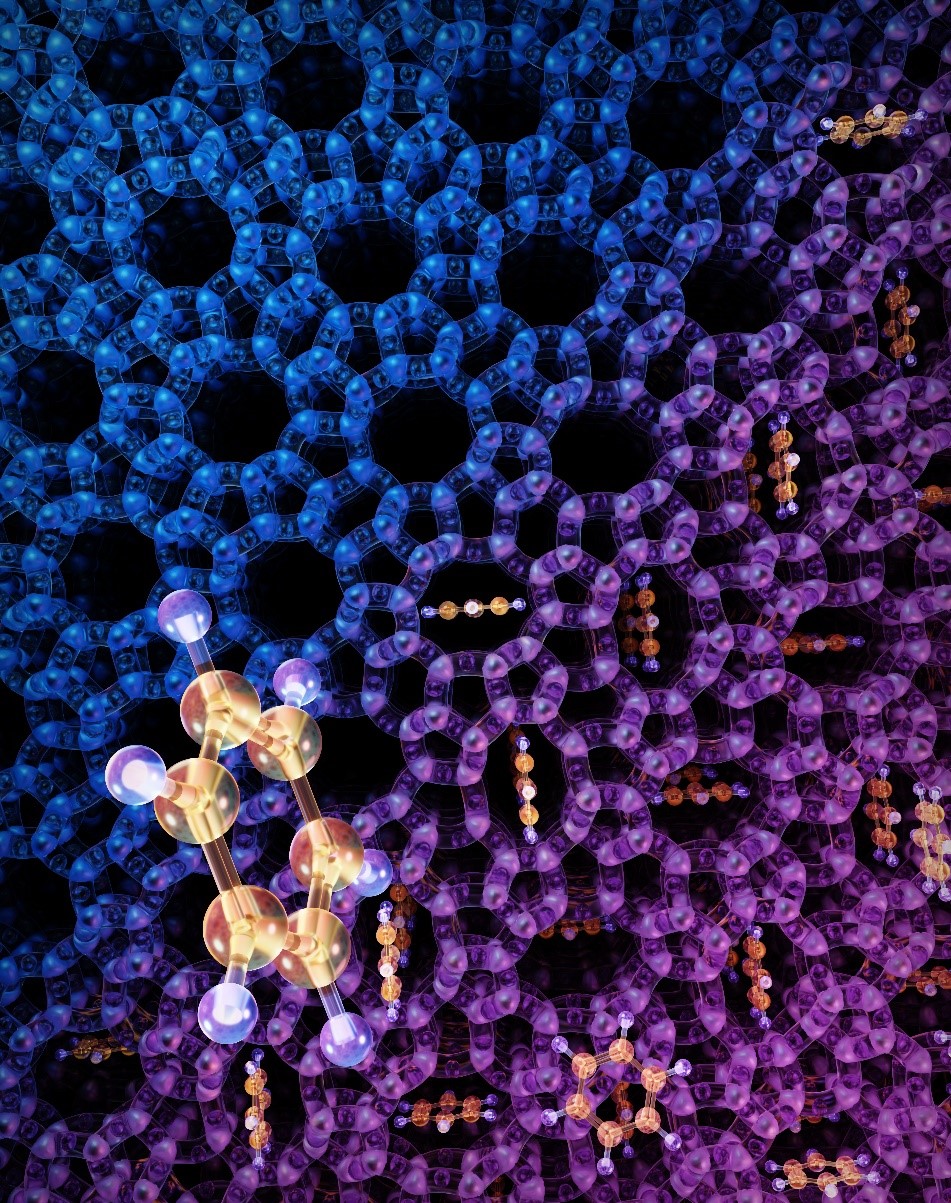

图1.当期《科学》(Science)期刊报道分子筛亚单胞拓扑柔性的首次发现

沸石分子筛是一类具有有序微孔结构的刚性骨架材料,广泛应用于石油化工、煤化工、二氧化碳转化、环境治理和气体分离等多个领域。其利用三维纳米级孔道(0.3~1.3 nm)对不同大小的分子进行筛分,在微观上对分子运动和反应行为进行精准限域控制,从而实现高附加值产品的高选择性制备。如利用ZSM-5分子筛的孔道限制作用,可高选择性地得到低碳烯烃与单环芳烃,抑制更大的双环芳烃、焦炭等副产物的生成。这对于双碳目标下化工过程碳减排具有重要意义。然而,在实际应用过程中,人们发现能在孔道中扩散或生成的最大分子直径往往大于晶体学孔径0.7埃左右,突破了分子筛孔道的刚性几何限制,这一现象在学术界长期未得到合理解释。

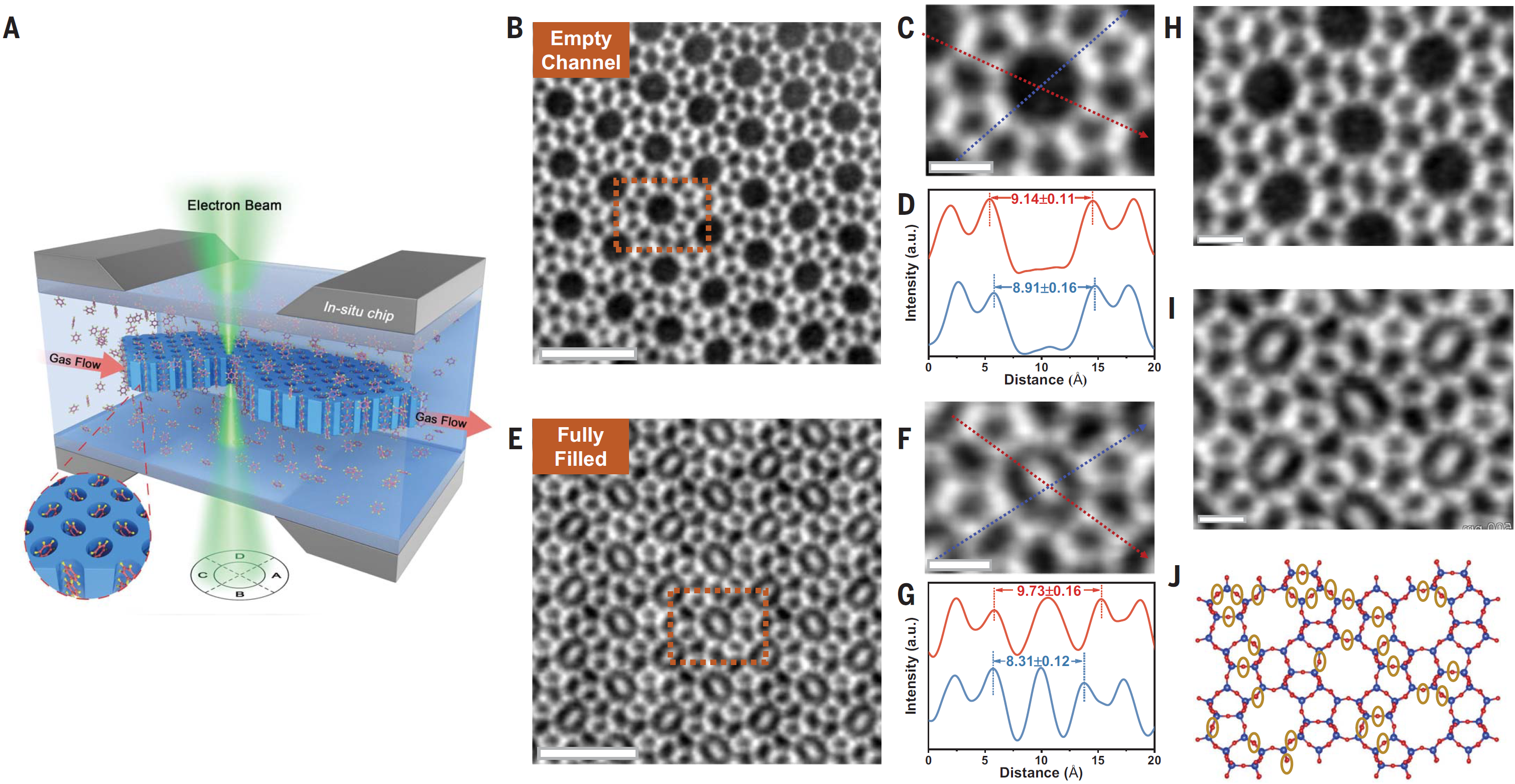

在过去的六十年中,由于传统衍射方法的局限性和沸石骨架的复杂性,人们难以观察到亚纳米尺度下分子进出孔道的动态行为,尤其是大的分子进出小的刚性几何孔道的现象一直无法解释。基于此,魏飞团队将具有轻重元素同时成像能力的积分差分相位衬度扫描透射电子显微技术(iDPC-STEM)和原位气氛系统(In-situ Atmosphere System)相结合,搭建了皮米原位电镜催化平台,实时观测限域有机分子运动行为和分子筛局域结构,同时对有机小分子在分子筛上的吸附、扩散和反应过程的微观机制进行深入分析(图2)。

图2.皮米原位电镜观察分子筛孔道局部剧烈形变

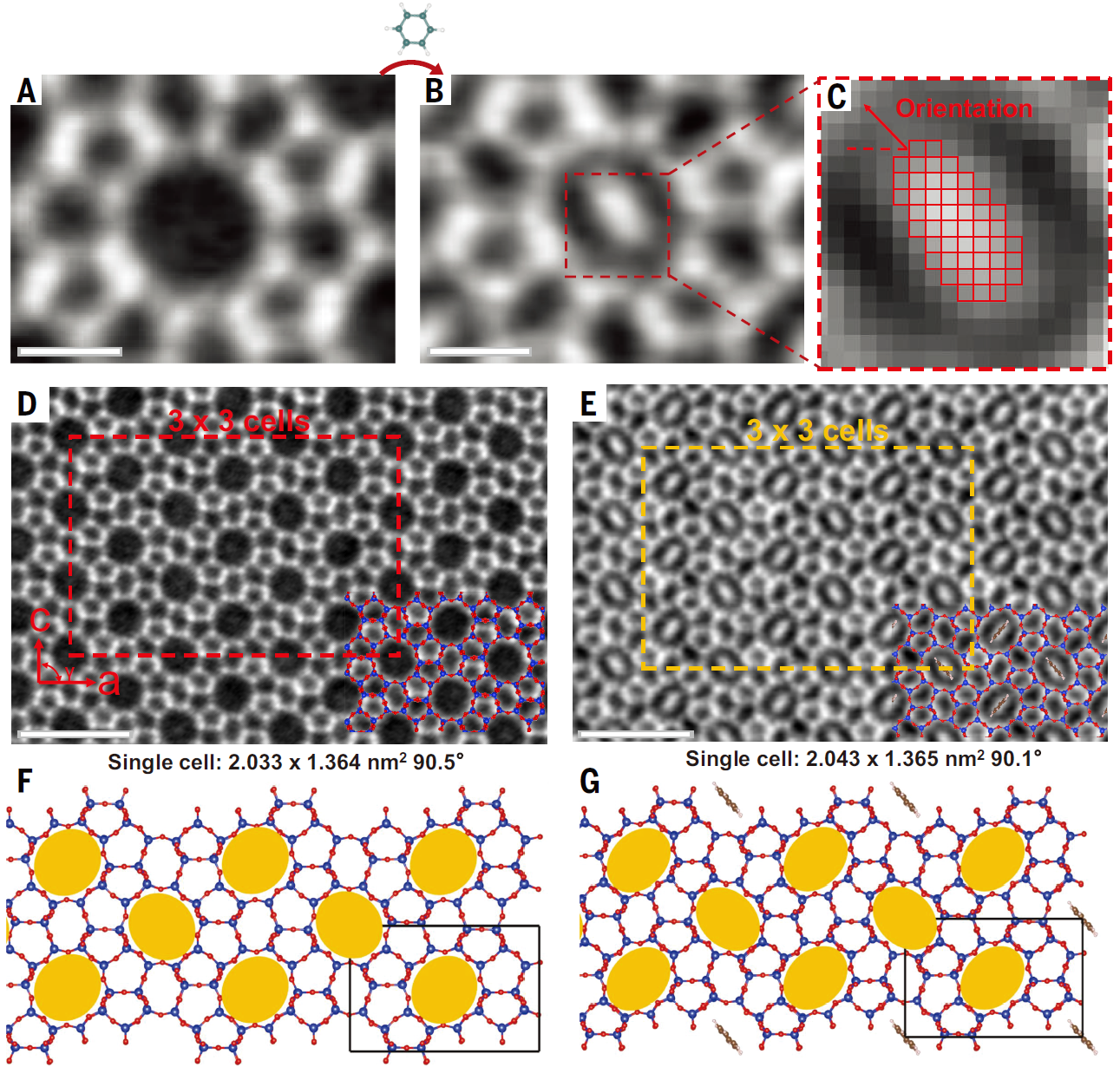

魏飞团队利用表面原子级平整ZSM-5分子筛的通透直孔道作为成像窗口,以苯分子为探针,研究了苯分子在ZSM-5中的动态吸脱附行为和对应的分子筛孔道结构演变过程。实验发现,苯分子进入孔道后,在空间限域作用下采用一致的取向排列,呈现一维类固体的存在形式,在孔道投影方向表现为纺锤体形状,并非分子动力学所假设的对称球形。首次观察到分子筛在限域苯分子作用下表现出“刚柔并济”的亚单胞拓扑柔性结构特点——其单个孔道沿限域苯分子的长轴方向可发生15%的最大形变,以允许比晶体学孔径(0.56 nm)更大的苯分子(0.585 nm)进出;同时,MFI结构独特的Pnma空间群对称性使得相邻孔道发生相反方向的形变,相互抵消,使得整个晶胞的结构维持刚性,单胞尺寸(~2 nm)变化小于0.5%(图3)。

其中,孔道形变程度由限域苯分子的数量决定,在循环吸脱附实验中表现出形变可逆。从头算分子动力学模拟(AIMD)的计算表明,在温度的作用下,分子筛晶格原子进行不停的热振动,从而产生孔口呼吸效应——空的纳米孔道不断发生柔性振动,孔径长短轴随时间交替变化,可在某一瞬间,孔道沿长轴方向发生15%形变,允许苯分子以最小截面取向进入孔道。苯分子进入后,孔道受苯分子限制,维持形变状态;苯分子从孔口脱出后,则恢复局部柔性振动特征。这种“刚柔并济”的现象来自于分子筛拓扑结构中硅氧或铝氧四面体之间的柔性连接——四面体连接处的T-O-T键角可以从135°增加大到153°。魏飞团队将这类整体刚性亚晶胞局部柔性的现象称为亚单胞拓扑柔性。

图3.空间群对称性带来分子筛刚柔并济的结构特点

这项工作指出,亚单胞拓扑柔性是多孔沸石分子筛材料与分子相互作用的固有结构特征,解决了长期以来关于大分子扩散突破孔径限制进入小孔道的争议,丰富了对分子筛催化机制的认识,并为分子筛新材料的设计与合成提供了全新的机理和实验分析方法。与此同时,该工作实现了在实空间亚埃级分辨率下直接观测分子动态行为和骨架结构实时演变,提供了一种在分子尺度上直接观察和研究小分子在限域空间内吸附、扩散和催化反应中真实过程的研究范式,为未来原位实时研究物质扩散和转化过程建立了坚实基础。

上述研究成果以“刚性分子筛在吸脱附过程中亚单胞拓扑柔性的原位实时成像”(In situ imaging of the sorption-induced subcell topological flexibility of a rigid zeolite framework)为题,于4月29日在线发表在国际学术期刊《科学》(Science)上。同期,斯德哥尔摩大学邹晓冬教授受邀撰写了题为“具有柔性纳米孔道的吸附剂”(An adsorbent with flexible nanoscopicpores)的观点文章,高度评价了魏飞团队的工作,并指出“直接观察沸石主体和客体分子之间微妙的相互作用,可以更好地理解吸附-脱附宏观行为背后的复杂微观机制,这将有助于为特定应用设计和选择吸附剂。”

论文第一作者为清华大学化工系2019级博士生熊昊,中科院精密测量科学与技术创新研究院刘志强博士为共同第一作者。论文通讯作者为清华大学化学工程系魏飞教授、陈晓博士和张晨曦助理研究员。其他作者为清华大学化工系骞伟中教授、2018级博士生王挥遒和中科院精密测量科学与技术创新研究院郑安民研究员。

文章来源清华大学新闻,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

中国系统工程学会人-机-环境系统 22917

-

中国营养学会 21089

-

武汉奔诚文化传播有限公司 7974

-

2016年创新材料科学与技术国际 2109

-

中国混凝土与水泥制品协会 21068

-

创新实业发张有限公司 18031

-

中华中医药行业科技交流中心 2011

-

中国环境科学学会 8115

-

乔氏企业管理 8010

-

东莞新都会酒店 1908

-

cocoteacongress 23045

-

IWEG组委会 8305

-

中国能源学会 20971

-

武汉海讯科技会务有限公司 18128

-

农业部草原监理中心 21145

-

西藏昌都国际旅行社 拉萨旭 20755

-

fdcv 23955

-

APISE 22934

-

大连百奥泰生物技术有限公司 17920

-

IAASE 21041

603

603