北京大学生命科学学院李毓龙实验室开发远红光多巴胺探针,观测脑内神经递质“多色共舞”

2025/06/10

作为自然界最复杂的结构之一,人脑是一个由近千亿个神经元和数万亿个神经突触交织构成的高度精密的“生物宇宙”。在这片神经星海中,数以百计的神经递质如同永不停歇的化学信使,调控着我们的思维、记忆、情绪与行为。其中,多巴胺(dopamine,DA)作为调控奖赏、运动与学习等脑功能的“快乐分子”,常常与乙酰胆碱、内源性大麻素、五羟色胺等其它神经递质密切协同或彼此制衡;此外,多巴胺的功能还依赖于胞内信号分子如cAMP、Ca2+等在不同时空尺度下的精准调控。这些神经递质和胞内信号分子共同构成了一个高度动态、精密耦合的神经化学调控网络。近年来,领域内虽已开发出检测单种或两种神经递质的工具,却始终难以突破一个技术瓶颈——如何在活体动物脑中同步观测多种神经化学分子的实时变化?

2025年6月5日,北京大学生命科学学院李毓龙教授实验室联合国内外多个团队,在Science杂志在线发表了题为“In vivo multiplex imaging of dynamic neurochemical networks with designed far-red dopamine sensors”的研究论文,报道了基于化学遗传型策略的远红光多巴胺荧光探针及其应用。该探针能够与现有绿色和红色荧光探针搭配,在体外培养细胞、急性脑片、斑马鱼及活体小鼠中实现三色成像或记录,为多种神经递质的同时成像提供了强大工具。

论文封面

化学遗传策略助力探针光谱拓展

开发远红或近红外神经递质探针的最大挑战之一是缺乏合适的荧光模块。目前已报道的远红或近红外荧光蛋白普遍亮度较低,且难以进行循环重排,制约了远红和近红外探针的开发和应用。为了突破这一局限,李毓龙团队利用亮度较高的远红荧光染料以及循环重排的自我标记蛋白HaloTag作为荧光报告模块,将其与G蛋白偶联受体激活(GRAB)策略巧妙结合,通过两千多个突变体的层层筛选,成功开发了远红光多巴胺探针GRABHaloDA1.0(简称为HaloDA1.0)。

在体外培养细胞系与原代培养神经元中,远红染料JF646标记的HaloDA1.0探针对多巴胺的荧光响应幅度可达到900%,表观亲和力为150nM。HaloDA1.0探针具有亚秒级动力学、较好的膜定位和分子特异性,并且不与下游信号通路偶联。此外,该探针还可以与多种染料兼容,展现不同的颜色、反应幅度和亲和力,增强了不同场景使用的兼容性。

远红多巴胺探针的开发和刻画

多系统三色成像看清神经递质“共舞”

在体外培养的神经元中:HaloDA1.0探针与绿色去甲肾上腺素探针、红色五羟色胺探针共表达。在三色成像过程中,三种单胺类神经递质探针只对各自的激动剂和拮抗剂响应,不会发生串光干扰。

HaloDA1.0在体外培养神经元中进行三色成像

在急性脑片中:同时表达HaloDA1.0探针和另外两种绿色和红色神经递质探针,能够灵敏报告电刺激引起的多巴胺、乙酰胆碱和内源性大麻素的内源动态变化,揭示了三者差异化的释放动力学特征。结合药理学处理实验,研究人员深入探究了三种神经递质之间的调控关系。

HaloDA1.0在急性脑片中进行三色成像

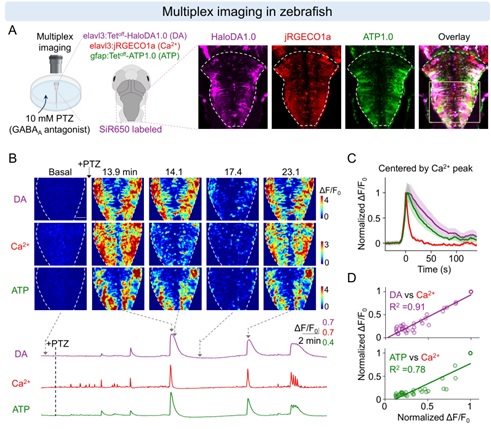

在斑马鱼中:通过与中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心穆宇合作,团队构建了同时表达绿色ATP探针、红色钙探针和远红HaloDA1.0探针的转基因斑马鱼。结合三色成像,研究人员在斑马鱼电击刺激和癫痫样行为过程中,实时观察到多巴胺、胞外ATP及神经元钙信号呈现同步化的释放或活动,并且三者在信号消退阶段表现出不同的下降速率。

HaloDA1.0在斑马鱼中进行三色成像

活体小鼠中解码神经信号调控规律

与基于荧光蛋白的探针相比,化学遗传型探针在活体小鼠中应用的关键挑战是如何将染料高效递送入脑。为了解决这一难题,本研究结合光遗传学范式进行活体筛选,寻找兼具优异荧光响应与良好血脑屏障通透性的远红染料。结果显示,SiR650标记的HaloDA1.0探针可以在多巴胺能神经元投射丰富的伏隔核和投射稀少的大脑皮层,均能特异性检测光遗传激活多巴胺神经元引起的多巴胺释放。此外,借助HaloDA1.0的远红波长优势,研究人员在中央杏仁核实现了蓝光激活多巴胺能神经元的同时,双色记录多巴胺探针与红色钙探针的信号,并结合药理学揭示了多巴胺对下游神经元钙活动的调控作用。

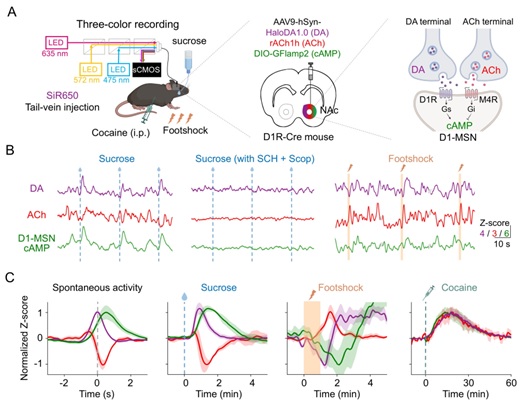

进一步地,本研究开展了三色光纤记录,实现在小鼠自发活动、糖水奖赏、足部电击和可卡因注射条件下,同步记录伏隔核内多巴胺、乙酰胆碱及D1中型多棘神经元胞内cAMP的动态变化。结果显示,生理行为中多巴胺与乙酰胆碱协同调控cAMP,而可卡因刺激下两者呈拮抗效应。上述结果为理解神经化学分子的调控机制提供了新视角。

运用在体三色光纤记录揭示小鼠伏隔核神经化学分子的动态和调控关系

综上所述,李毓龙课题组拓展了多巴胺探针的光谱,成功开发了远红光的多巴胺探针HaloDA1.0。这一新型探针可在细胞、脑片、斑马鱼及小鼠多系统中,灵敏且特异地报告多巴胺的动态变化。通过与绿色和红色荧光探针联合应用,HaloDA1.0让研究者得以同步捕捉多种神经化学分子的变化,深入解析它们的时空动态特征和调控关系。这项成果是跨学科合作的重要产物,既拓展了活体化学研究的边界,也为解析大脑复杂的神经递质调控网络提供了有力支持。

李毓龙为该论文通讯作者,北大-清华生命科学联合中心博士生郑宇和北大生命科学学院博士生蔡儒仪为共同第一作者,穆宇课题组王逵博士和北大陈知行课题组张钧维博士为共同第二作者。穆宇、陈知行、美国Janelia研究所Luke Lavis和Eric Schreiter研究员、德国马普所Kai Johnsson教授共同参与了该项研究工作。李毓龙课题组卓一洲博士(现为美国俄勒冈健康与科学大学Vollum研究所博士后)、董辉博士(现为上海交通大学松江研究院青年研究员)、张雨琪(现为瑞士洛桑联邦理工学院博士生)、王依凡(现为美国纽约大学博士生)、邓飞博士(现为斯坦福大学博士后)、纪恩博士、崔艺文、黄海耘、李少创等对文章作出了重要贡献。

文章来源北京大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

美国汽车工程师学会 24061

-

SHDIF 8220

-

中国医师协会高血压委员会 23986

-

亚太科学与工程研究所 21020

-

北京国际温泉酒店体育健身中心 21196

-

北京全卫联合医学科学研究院 2052

-

《中国神经再生研究(英文版)》杂 21247

-

中国人力资源开发杂志 22923

-

四川中烟长城雪茄厂 1932

-

中关村精准医学基金会 7982

-

Hong Kong Indust 18068

-

无锡颐和港湾酒店 17956

-

天津市电子学会 21156

-

中国食品药品企业质量安全促进会消 7935

-

IETP 1891

-

同济大学地下系 18041

-

北京中材企联新材料技术研究中心 20894

-

湖北研学博科文化传播有限公司 23916

-

华中科技大学 21002

-

厦门理工学院 21005

149

149