清华大学物理系张广铭教授与实验组合作首次发现液氮温区镍氧化物高温超导体

2024/04/09

清华大学物理系张广铭教授与中山大学王猛教授领导的实验研究团队合作,首次在实验上发现一种液氮温区压力下可实现超导的镍氧化物——镧镍氧327(La3Ni2O7)。这是我国科学家在国际高温超导研究领域做出的一项突破性科学发现,也是理论与实验工作者深度合作产生的科学成就。

高温超导研究是现代物理学中最具有挑战性的科学问题之一。1911年,荷兰科学家海克·卡末林·昂内斯首次在绝对温度4.2K(开尔文)以下发现汞的零电阻现象。1933年,德国科学家瓦尔特·迈斯纳发现锡和铅在进入超导时外加磁场被完全排除在体外。1957年,美国科学家约翰·巴丁、利昂·库珀和罗伯特·施里弗提出了电声子耦合的超导微观理论。超导材料由于其独特性质在能源、医疗、信息、精密测量等领域有着十分重要的应用,但大多数简单金属或合金材料的超导转变温度都在40K以下,限制了超导材料的广泛应用。

1986年,瑞士科学家缪勒和柏诺兹率先发现一种在35K超导的铜氧化物,后经包括中国在内的多国科学家的努力将超导转变温度提高到了77K以上,进入液氮温区,为超导材料的应用提供了巨大潜力。2008年,日本科学家细野秀雄又在一种铁砷基材料中发现了26K以下的超导现象。很快,中国科学家将超导温度提高到40K以上,最高达到55K。我国科学家团队在铜氧化物和铁基超导体研究中作出了重要贡献,分别在1990年和2013年两次获得国家自然科学一等奖,其中一人获得2016年国家最高科学技术奖。近几年,人们在一些富氢化合物中发现在极端高压的条件下超导转变温度可以超过200K,但普遍认为富氢化合物中的高超导转变仍然符合常规的电声子耦合机制。经过37年的研究,目前铜氧化物超导体仍然是唯一的转变温度达到液氮温区的非常规超导材料。然而,铜氧化物高温超导机理却无法用电声子耦合机制理解,成为近40年来物理学中最重要的科学问题之一,人们也一直在寻找其它具有较高转变温度的非常规超导材料。

在铜氧化物超导电性发现之初,研究人员就开始在与铜相近的镍氧化物中寻找高温超导电性。直到2019年,美国斯坦福大学研究团队报道了在掺锶的钕镍氧112(Nd0.8Sr0.2NiO2)薄膜样品中观测到了15K左右的超导电性。该薄膜材料中,镍离子接近正1价,其电子排布与正2价铜离子相近。人们认为其超导机理可能与铜氧化物相似,但到目前为止,该材料的超导电性仅在薄膜样品中被发现,且超导转变温度均在20K以下。张广铭教授与合作者率先依据实验数据,在理论上提出了母体自掺杂的物理图像和莫特-近藤(Mott-Kondo)基本物理模型,研究成果在2020年初发表在美国物理期刊《物理评论B》(Physical Review B 101, R020501),并成为2020年基本科学指数数据库(ESI)高被引和热点研究论文。

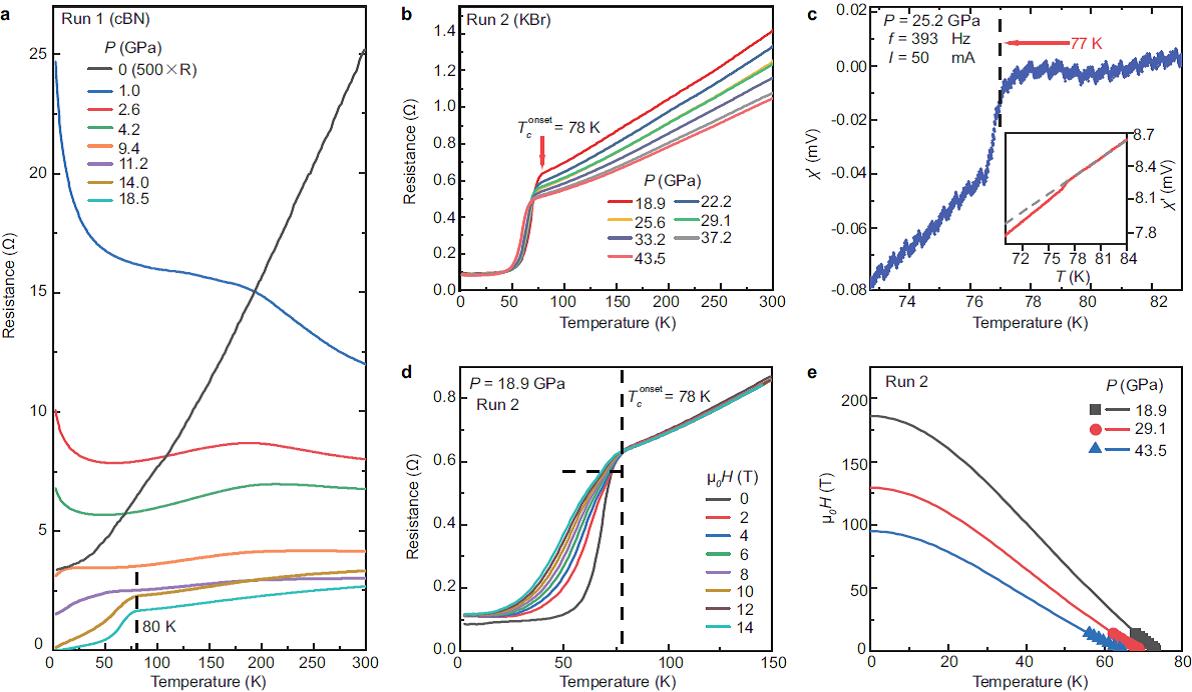

中山大学王猛教授领导的研究团队与张广铭教授深度合作,独辟蹊径,将研究重点聚焦在具有327结构的镧镍氧化物体系。其中镍离子的平均价态为2.5价,远离人们此前认为容易出现超导电性的正1价。通过对该单晶样品开展百万大气压下的电输运测量,发现在80K左右有明显的电阻下降。通过改变传压介质、改进高压测试方法,在电阻上看到显著的超导转变证据(见下图)。实验中低温仍然存在剩余电阻,可能与传压介质导致的应力不均匀有关。之后,实验组在25.2GPa压力下进行了磁化率测试,实验结果表明样品在77K以下明显出现抗磁性。由此,在实验上证明了镧镍氧327单晶样品在超过14GPa的压力下出现了80K的高温超导电性。此外,高压同步辐射实验对晶体结构进行了分析,显示在12GPa压力左右样品发生结构相变。结合对不同结构热力学焓的计算,确认镧镍氧327在压力下单晶样品结构的空间群发生了转变,相应c-轴方向镍-氧-镍键角由168°转变为180°。

La3Ni2O7单晶样品高压下的电阻、抗磁性及超导上临界磁场的拟合

联合研究团队进一步利用密度泛函理论,对结构相变前后的电子能带结构进行了详细计算,发现在低压下镍离子的dx2-y2轨道电子穿过费米面,dz2轨道电子在c-轴方向镍-氧-镍形成了成键态和反键态,导致两个镍离子的dz2能级劈裂,分别为满占据态和空占据态。在高压下,dz2成键态电子上移,接触费米面,发生σ-键金属化,对应超导电性的出现。镧镍氧327独特的双层镍氧面晶体结构直接导致了其独特的电子占据方式,使成键态dz2轨道电子具有较强关联,而dx2-y2轨道电子关联强度相对较弱。

液氮温区镍基氧化物超导体具有完全不同于铜氧高温超导体的晶体结构和电子态结构,超出此前理论预期,此项发现将有助于破解高温超导的微观机理,使高温超导材料设计和预测成为可能,并在液氮温区实现超导材料的巨大应用。国际顶级学术期刊《自然》(Nature)杂志审稿人一致认为此项研究发现是一项突破性进展,是第二个进入液氮温区的非常规超导材料,是一个“从0到1”的科学突破。

7月12日,研究成果以“高压下镍氧化物80K超导特征”(Signatures of superconductivity near 80 K in anickelateunder high pressure)为题在《自然》上在线发表。清华大学张广铭教授和中山大学王猛教授为论文共同通讯作者,合作单位还包括中国科学院物理研究所、华南理工大学和美国亚利桑那州立大学。

文章来源清华大学新闻,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

上海群天通用电器有限公司 17868

-

四川大学材料学院 17883

-

中国通信学术网 23951

-

重庆工商大学 22934

-

志翔领驭科技发展有限公司 17948

-

百奥泰国际会议(大连)有限公司 23987

-

中华口腔医学会 22988

-

GERG3R 24123

-

apise 22965

-

EAGWA 8237

-

上海阳佳广告公司 18301

-

WILL 7993

-

WILL 23893

-

中国中药协会;北京康派特 22856

-

东北石油大学 17967

-

上海中山医院 2018

-

神州音业有限公司 17976

-

上海交通大学 18002

-

北京人民大会堂 21135

-

上海市人民政府 18015

543

543