我国学者在空间转录组学测序方面取得进展

2025/06/01

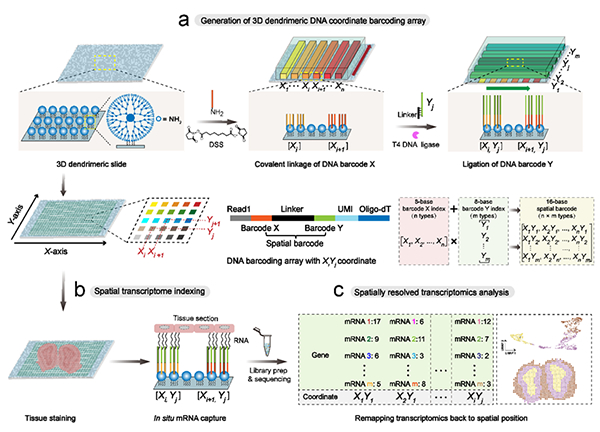

图 空间转录组测序技术Decoder-Seq的示意图

在国家自然科学基金项目(批准号:21927806)等资助下,厦门大学杨朝勇教授团队在空间转录组测序技术与应用上取得进展,相关研究成果以“解码测序提高空间转录组测序的转录本捕获效率(Decoder-seq enhances mRNA capture efficiency in spatial RNA sequencing)”为题,发表在《自然•生物技术》(Nature Biotechnology)期刊上。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41587-023-02086-y。

空间转录组学技术是描述组织内基因空间表达模式、揭示细胞组成、空间排列和相互作用的有力工具,在器官结构、胚胎发育、神经科学、生命演化、人类疾病等重大问题研究中具有重要应用价值。近年来,基于空间条形码阵列的测序方法因其可提供无偏好、高通量的空间转录组学分析,获得了研究者们极大的关注,但该技术仍然存在成本昂贵、灵敏度不足、分辨率不高等瓶颈。

该团队基于微流控辅助的正交编码策略,在三维(3D)纳米基底上生成了高密度空间条形码的阵列,实现了低成本、高灵敏、高分辨的空间转录组学研究。首先,该工作构建了3D树状纳米基底,将条形码的修饰密度提高了约一个数量级,进而提高了mRNA捕获效率。其次,通过设计通道相互垂直的两种微通道芯片,并通过调节芯片的通道数量和宽度,灵活生成了具有不同捕获面积及空间分辨率(50、25、15和10 μm)的DNA坐标条形码点阵。最后,基于正交编码策略生成的确定性组合条形码显著减少了编码DNA种类,无需解码步骤,显著降低了实验成本。近单细胞分辨率(15 μm)Decoder-seq的灵敏度高达每μm2可检出40.1个mRNA分子,远高于其他同类方法,实现了组织单细胞空间图谱精准绘制。受益于检测灵敏度的显著提高,团队首次发现并证实两种Olfr基因的层状分布新规律,揭示了不同亚型肾细胞癌组织微环境空间免疫异质性,鉴定出一组与肾细胞癌临床分期和预后评估相关的基因集。

文章来源国家自然科学基金委员会,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年通信网络与智能系统工程国际 07-14

-

2025年8月优质学术会议推荐 346

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 315

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 499

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 472

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 422

-

2025年第四届国际生物医药产业发展 07-23

-

2025年可持续能源、热力学与机械工 07-23

-

2025年量子计算、算法优化与计算理 07-23

-

2025年航空航天技术、智能导航与无 07-23

-

2025年人工智能、大数据与高性能计 07-23

-

2025年机器学习、计算机视觉与智能 07-23

-

2025年心理健康、社会行为与教育国 07-23

-

2025年戏剧影视、艺术美学与文化国 07-23

-

2025年教育创新与人文艺术国际会议 07-23

-

2025最新JCR分区及影响因子1694

-

好学术:科研网址导航|学术头条分399

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿408

-

2025年国际期刊预警名单发布!535

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3794

-

中科院已正式发布2024年预警期793

-

2025年度国家自然科学基金项目673

-

中国科协《重要学术会议目录(202501

-

2024年国家自然科学基金项目评1064

-

2024年JCR影响因子正式发布1143

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1312

-

分享几种信息检索的方法,高效获取07-23

-

EI检索索引:类型分享,优化你的07-23

-

计算机领域文献的Ei检索:流程详07-23

-

EI检索参考,文献问题分析07-23

-

总参工程兵科研三所 18712

-

世界水土保持协会 23183

-

西安百奥泰国际会议有限公司 23982

-

南京邮电大学计算机学院 22032

-

博锐国际展览有限公司 1921

-

gds 23938

-

GERSGRE 24095

-

中国重庆大学 21141

-

生物谷 22979

-

20876

-

广州恒斌展览有限公司 2050

-

中国石油大学(北京)煤层气研究中 21101

-

WILL 24018

-

清华大学研究院 18099

-

中国西点集团 17875

-

北京爱博国际展览有限公司 8164

-

天津市南开大学 18029

-

北京达华低碳院 1869

-

北京密安网络技术股份有限公司 20922

-

武汉光电国家实验室 23167

72

72