材料学院刘锴、航天航空学院李晓雁在MoS2薄膜类孤立波变形和传播研究上取得重要进展

2024/04/07

孤立波(Solitary Wave)是在非线性系统中形成的独特有序结构,其产生是色散效应和非线性效应平衡的结果。孤立波最初是在流体中发现,它是否仅出现在流体中,这是历史上一个重要而有趣的问题。在过去的几十年中,凝聚态物理、光纤光学和神经动力学等非流体系统中也发现了孤立波或孤子(Soliton),这表明在非流体系统中也存在孤立波或孤子。当流体与可变形固体相互作用时,已有理论研究表明在充满流体的弹性管中,忽略高阶项可以得到孤立波的数值解。但这种流固耦合(Fluid-Structure Interaction,FSI)体系中孤立波的形成与传播还没有实验研究报道。

发生屈曲变形的固体薄膜是典型的非线性系统,由于界面混合模式断裂导致的钉扎效应,屈曲通常会采用尖端蔓延的传播方式,形成直边形、圆形、电话线、圆环形和网络状等形貌。薄膜-基底界面作用是影响薄膜屈曲变形的关键因素,特别是在二维范德华薄膜体系中,薄膜-基底界面的界面应力、结合能、亲疏水性等因素都会对其变形模式产生重要影响。当界面与源自湿度、有机溶剂、泵油等形成的流体发生相互作用时,流体不仅会在固体薄膜中引发屈曲变形,还会影响屈曲变形的动态传播过程,从而引发新奇的薄膜变形行为。

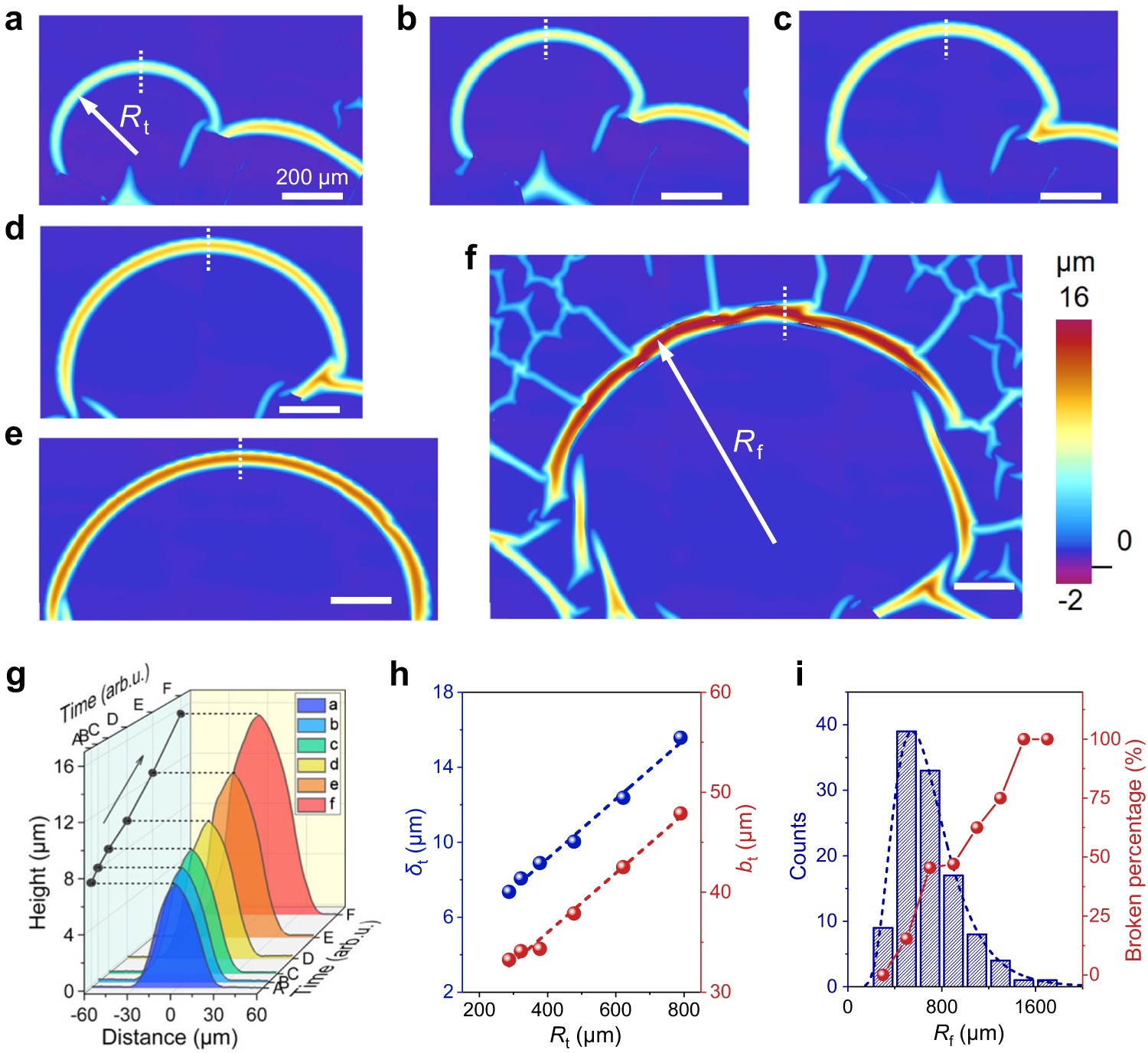

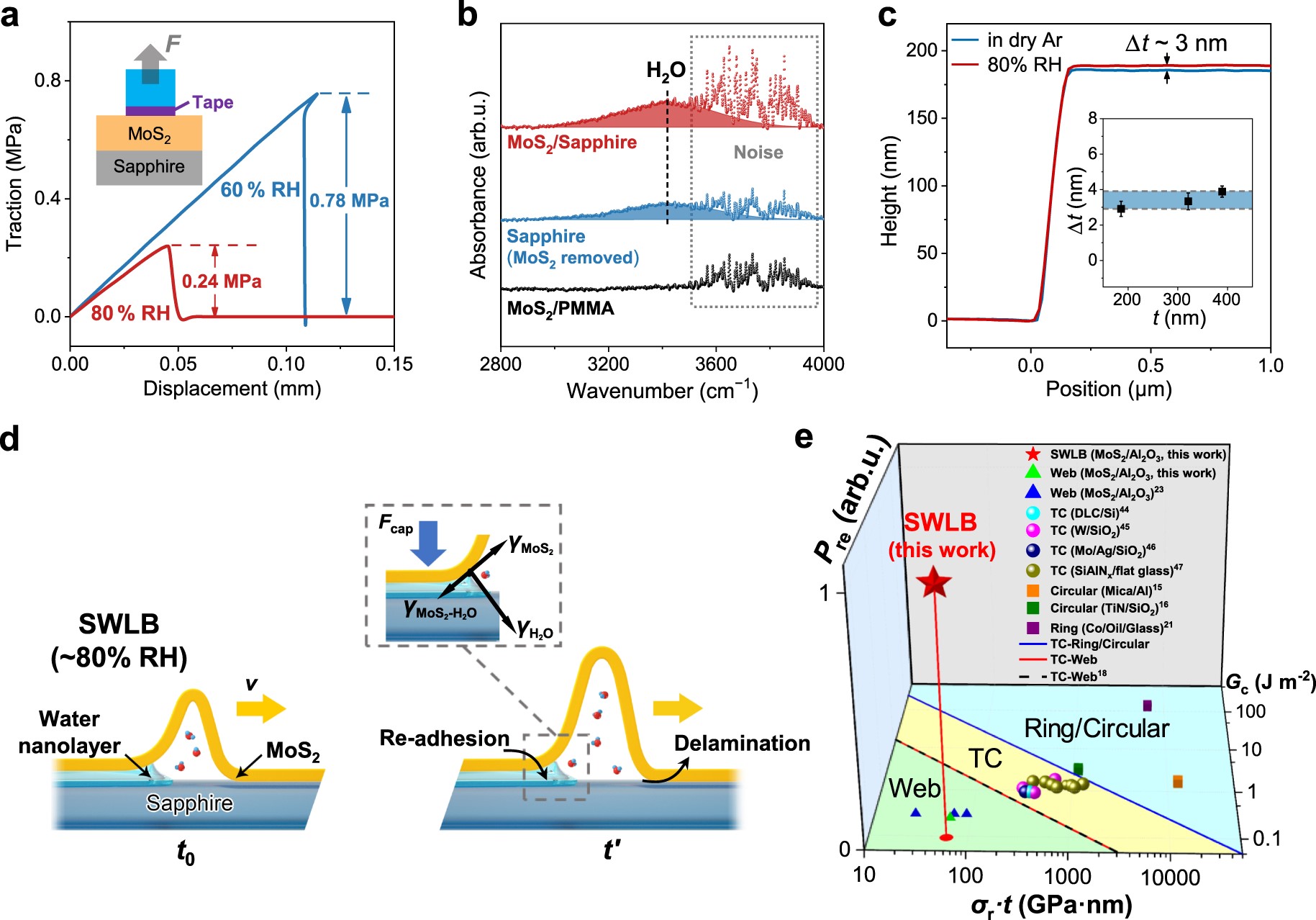

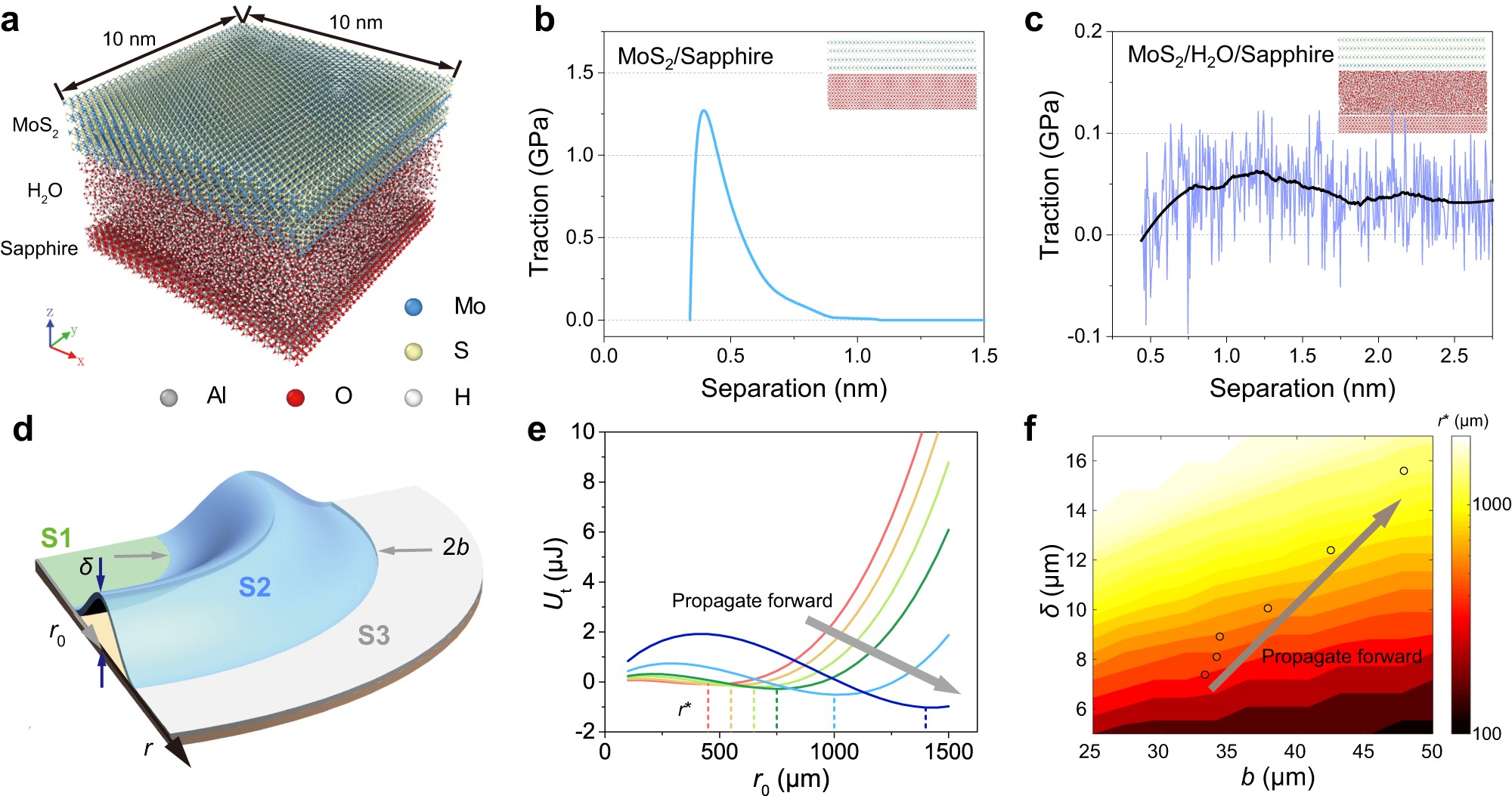

近来,材料学院刘锴副教授与航天航空学院李晓雁教授紧密合作,报道了由界面流固耦合效应在MoS2薄膜中诱导产生的新型类孤立波变形模式(Solitary-Wave-Like Blisters,SWLB)。该变形可以作为一个整体向前传播(图1h),并且表现出变形的三维尺寸逐渐增大的特征(图2)。原位力学、红外光谱和原子力显微镜(AFM)测量证明,在高相对湿度下MoS2薄膜-基底界面会形成约3nm厚的纳米水膜(图3c)。该纳米级厚度的水膜使得SWLB前端的薄膜会不断从基底上脱层,同时后端由于界面纳米水膜的毛细作用重新粘附在基底上,从而形成了不断向前传播的SWLB模式(图3d)。基于体系能量变化的理论建模可以很好地预测SWLB的三维轮廓膨胀和传播行为(图4e-f)。该工作在固体薄膜材料中发现了新奇的类孤立波变形模式,揭示了纳米限域的流固耦合效应对薄膜结构变形的重要影响,对二维薄膜材料的功能化应用和失效机制研究具有非常重要的意义。

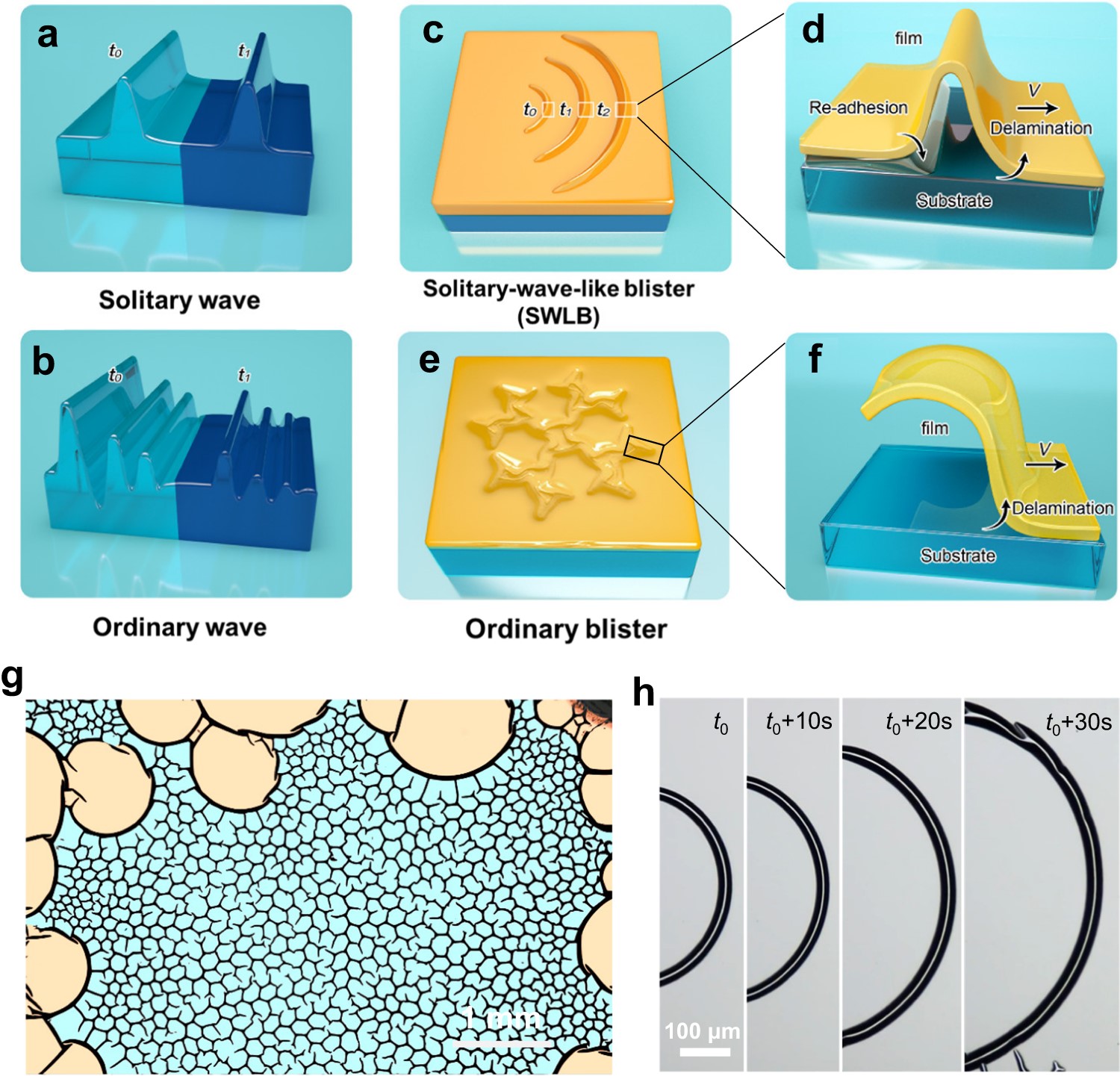

图1.SWLB变形模式和普通屈曲模式的示意图及形貌图。(a-b)水中孤立波和普通水波的示意图。(c-d)SWLB变形模式及其截面轮廓的示意图,其中薄膜-基底界面存在脱层(Delamination)和重新粘附效应(Re-adhesion)。(e-f)普通屈曲模式及其截面轮廓的示意图,其扩展尖端的薄膜-基底界面发生脱层(Delamination)。(g)SWLB和网络状屈曲的光学形貌伪彩图,其中橙色是SWLB区域,而蓝色是网络状屈曲区域。(h)单个SWLB传播过程中的形貌变化

图2.SWLB扩展过程中的三维形貌变化。(a-f)传播过程中不同时刻SWLB的三维轮廓图,其中Rt是t时刻的瞬态曲率半径,Rf是最终的终态曲率半径。(g)不同时刻SWLB中心区域的截面轮廓,测量位置是图(a-f)白色划线区域。(h)SWLB的瞬态高度δt、瞬态半宽度bt和瞬态曲率半径Rt之间的关系。(i)终态曲率半径Rf的统计分布以及断裂鼓泡比例随终态半径Rf的变化规律

图3.湿度及界面纳米水膜在SWLB形成中的作用。(a)不同湿度下原位力学测试得到的拉力-位移曲线。(b)高湿度(~80% RH)下ATR-FTIR测得的吸光度曲线,证明MoS2/Sapphire在高湿度下存在界面水膜。(c)AFM测得的在干燥和高湿度条件下MoS2薄膜的高度轮廓,∆t为高度变化量,即为估算的界面水膜厚度。(d)由湿度驱动的SWLB的机理示意图,插图展示了由SWLB后端界面纳米水膜的毛细作用所引起的重新粘附效应(Re-adhesion)。(e)SWLB与其他屈曲模式的对比,其中Gc是界面能,σr是薄膜中的残余应力,t是薄膜厚度,Pre=1表示存在重新粘附过程,Pre=0表示不存在重新粘附过程

图4.界面作用的分子动力学(MD)模拟和SWLB的理论建模。(a)MD模拟所采用的原子模型。(b-c)MD模拟得到的MoS2/Sapphire和MoS2/H2O/Sapphire体系的拉力-位移曲线。(d)SWLB理论模型的示意图,其中S1为已传播区域,S2为鼓泡区域,S3为未传播区域。(e)根据理论模型计算得到的不同截面轮廓下SWLB总能量与其曲率半径的关系。(f)理论模型预测得到的不同截面轮廓SWLB的终态平衡位置

相关成果以“MoS2薄膜中由纳米水膜驱动的类孤立波鼓泡变形”(Water nanolayer facilitated solitary-wave-like blisters in MoS2thin films)为题,近日在线发表在国际著名期刊《自然·通讯》(Nature Communications)上。

清华大学材料学院2022届博士毕业生王恩泽、航天航空学院2021届博士毕业生熊紫辛为论文的共同第一作者。清华大学刘锴副教授、航天航空学院李晓雁教授为论文的共同通讯作者。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金委员会基础科学中心项目和面上项目等的支持。

文章来源清华大学新闻,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

中华医学会放射学分会骨关节组 21026

-

中国海洋石油总公司 23998

-

广州雅程整合传播有限公司 17986

-

北京嘉城信合汽配贸易有限公司 21004

-

HKSME 23032

-

APISE 23029

-

北京优合信网络技术有限公司 7961

-

西安尚品庆典礼仪策划有限公司 23031

-

玄牝传播文化有限公司 7936

-

中国通信学会 21063

-

武汉致远会务 18022

-

秦皇岛(挂5星级)秦皇国际大酒店 23898

-

内蒙古大学 18198

-

上海远博志城经济咨询有限公司 8096

-

香港机械工程师协会 20902

-

太阳圣华(北京)医疗科技有限公司 17968

-

南京医科大学 21385

-

上海艾瑞咨询集团 21126

-

中国中医科学院广安门医院肿瘤研究 18028

-

上海冠通展览策划有限公司 22905

485

485