清华大学物理系于浦及合作者在室温区氢离子电解质探索中取得进展

2024/04/18

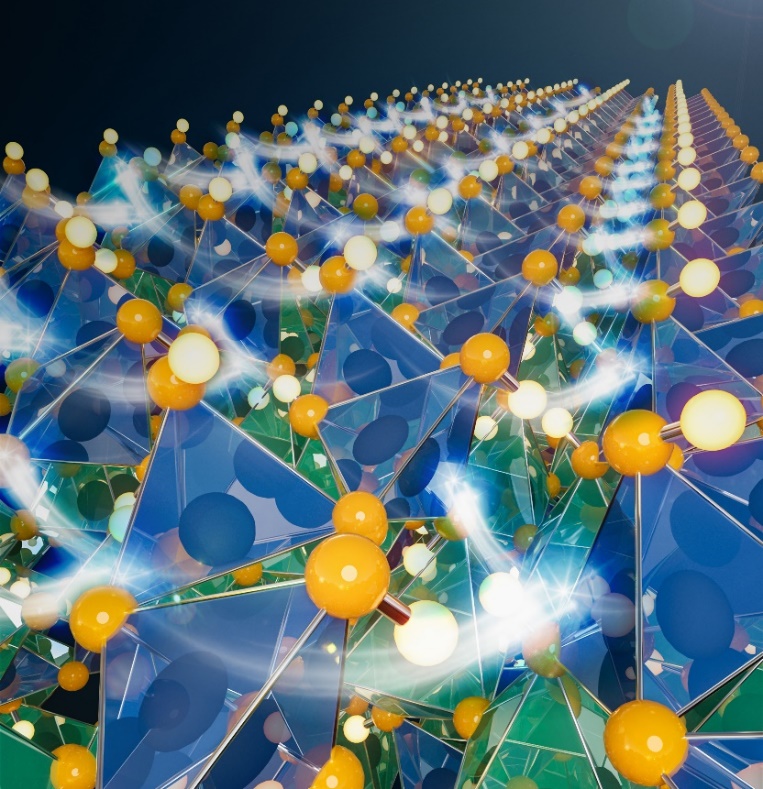

同提高超导体的超导转变温度和临界电流密度一样,如何降低离子电解质(纯离子导体)的工作温度和提高其离子电导率在能源相关领域具有重要的科学意义和应用价值。清华大学物理系于浦教授及合作者创新性地在具有氢离子嵌入的有序氧空位通道钙铁石结构(HSrCoO2.5)中,实现了优异的室温区离子电导特性(~0.1 S/cm),并进一步以该材料作为氢离子电解质,成功构建了燃料电池模型器件,在室温区实现了高效能量转化,为氧化物离子导体电解质的设计和探索确立了新策略。

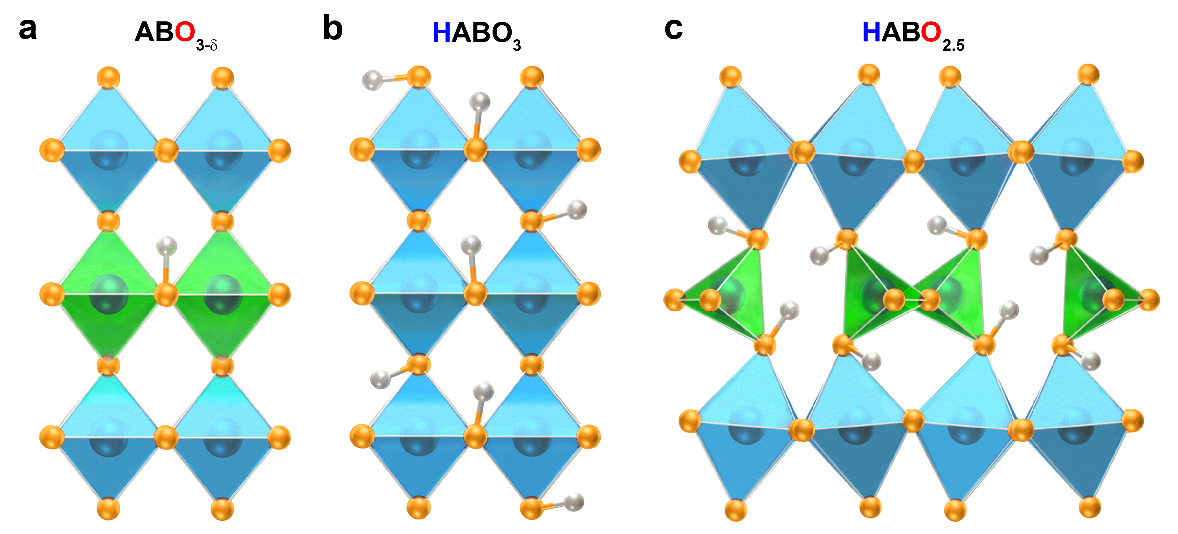

图1.新型氢离子电导电解质中氢离子的传输机制示意图

离子电导电解质可广泛用于燃料电池、气体分离、传感等应用领域。尤其是用于能源转换时,其可以直接将化学能转化为电能,具有转化效率高、绿色无污染等优点。相比氧离子电导电解质,氢离子电解质具有工作温度低、跃迁势垒小和扩散系数大等优势(图1)。目前,固体氧化物中氢离子电导电解质主要可以划分为两类。第一种(传统)氢离子电导电解质以钇掺杂的锆氧化物(Y-BaZrO3)为代表。这些材料通过低价态Y(+3)替代高价态Zr(+4)离子在晶格中引入氧空位(图2a)。高温下,通过H2O的分解及燃料气体(H2、CH4及CH3OH等)的催化作用等,氧空位(或部分晶格氧)可以结合HO·(或H·),形成具有跃迁或传导活性的氢离子,从而实现了氢离子在晶格中的宏观传输。但由于此类材料中只有少量(百分之几)的氧空位,需在高温(>500oC)下对离子进行充分的激活才能有效实现离子输运。除了这种传统氢离子电解质以外,最近几年研究者还报道了一种氢化钙钛矿结构的电解质(HSmNiO3,如图2b)。这类材料的晶格中不需要氧空位就可以存在大量氢离子,但由于传导空位的缺失,其氢离子电导的提高和工作温度的降低依然受到限制。值得指出的是,为激活电解质中的离子传输,高的工作温度往往对相关电解质和电极材料的稳定性和兼容性形成挑战。因此,设计室温区的新型氢离子电导电解质和探索其中新的传导机制是当前该领域所面临的关键科学问题之一。

图2.新型低温质子电导电解质H-ABO2.5的设计思路

近日,在前期双离子调控多态相变新方法和新物性探索的研究基础上,清华大学物理系于浦教授课题组开创性地设计和开发出一类新型质子导体,其在室温区表现出极高的氢离子电导特性(~0.1 S/cm)。作者发现在具有本征有序氧空位通道的钙铁石结构SrCoO2.5中可以嵌入大量的氢离子(浓度与Co离子相当),所形成的HSrCoO2.5(H-SCO)同时具备了高浓度氢离子和扩散空位这两个对于提升离子电导十分有力的条件。巧妙和关键地是,嵌入氢离子后,材料的电子电导受到了极大压制,从而有效抑制了离子传导过程中漏电流的发生(图2c)。这些特点和因素(大量氢离子浓度、有序氧空位和电子电导受到压制)启发该团队开始了在质子导电电解质研究的大胆尝试,并在过去几年开展了深入和系统的研究。

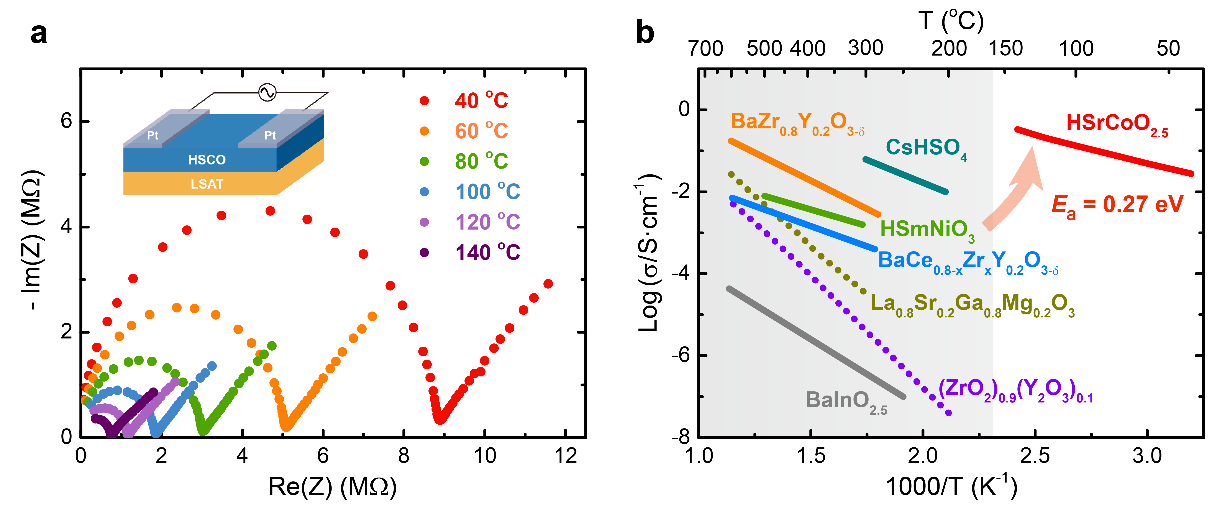

图3. HSrCoO2.5材料中低温(室温温区40-140oC)的氢离子电导特性

研究团队测量了H-SCO的交流阻抗谱,发现其具有典型的离子导体特征,即低频对应线性极化(斜率为~1)和高频对应离子电导(图3a)。通过离子电导与温度的关系曲线(图3b),可以看到H-SCO相比以前研究的氢离子或氧离子电导电解质,其电导值获得了极大的提高;工作温度也实现了极大的降低,到达室温附近。他们还进一步研究了氢离子在不同温度下的离子扩散行为,发现离子扩散系数和离子电导密切相关,标志着离子电导的提升来源于氢离子的扩散行为。为了理清离子电导的物理机理,他们计算了氢离子在晶格中的扩散行为,发现氢离子在有序氧通道中主要通过氧四面体的弹性变形协助扩散及多离子协同效应进行传输。他们发现氢离子的扩散势垒与其他电解质的氢离子扩散势垒以及理论计算结果相当,而离子电导的显著提升主要来源于室温区更大量的氢离子参与到输运当中。最终,为了进一步展示H-SCO的低温高离子电导特性,作者对于H-SCO的能源应用进行了探索;他们基于H-SCO为电解质成功进行了燃料电池器件的展示,实现了氢能源的能量转化。这些结果表明H-SCO的优异离子电导特性在实际器件应用中具有重要前景。

该研究近日以“氢嵌入褐铁石氧化物中的显著增强低温质子电导特性”(Enhanced low-temperature proton conductivity in hydrogen-intercalated brownmillerite oxide)为题在《自然·能源》(Nature Energy)发表。《自然能源》同期刊发了题为“低温的(绝妙的)质子导体(Cool proton conductors)”的新闻与观点(News & Views)文章推荐该研究。

清华大学物理系于浦教授和吴健教授为文章的共同通讯作者,其中于浦负责了项目的构思、设计以及实验部分,吴健负责了文章的理论模型部分。文章共同第一作者为物理系前博士后鲁年鹏(现物理所特聘研究员)、2019级博士生张卓、2019级博士生王宇佳和物理系前博士后李好博(现日本大阪大学助理教授)。清华大学南策文院士、周树云教授、任俊博士、马静教授、张定教授,香港中文大学朱骏宜教授,英国杜伦大学何清教授,北京化工大学吴扬教授以及日本理化学研究所的十仓好纪(Yoshinori Tokura)教授为本研究提供了支持。

该研究得到基础科学中心项目、科技部基金和北京市自然科学基金等项目资助,同时得到清华大学低维量子物理国家重点实验室、北京市未来芯片技术高精尖创新中心和清华大学柔性电子技术实验室的支持。鲁年鹏现任中科院物理所特聘研究员,研究还得到了中科院战略先导B项目和中科院基础研究领域青年团队计划的支持。

文章来源清华大学新闻,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 218

-

2026年智能制造与光学传感技术国际 235

-

2026年2月高录用率国际学术会议列 37

-

2026年第六届土木工程与建筑国际会 841

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 90

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 4589

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 307

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 1149

-

2026 9th Internati 01-15

-

2026年土木工程智能建造与基础设施 01-15

-

2026年环境工程、生态修复与可持续 01-15

-

2026年数字健康、远程医疗与智能诊 01-15

-

2026年金融科技、智能风控与数字资 01-15

-

2026年智慧农业、食品工程与供应链 01-15

-

2026年计算建模、数学与大数据国际 01-15

-

2025年两院院士增选有效候选人2854

-

2025最新JCR分区及影响因子7970

-

好学术:科研网址导航|学术头条分3741

-

2025年国际期刊预警名单发布!3763

-

2025年中科院期刊分区表重磅发13927

-

中国科协《重要学术会议目录(208283

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提4800

-

清华大学物理系徐勇、段文晖研究组12-25

-

清华大学-上汽通用五菱汽车人工智12-25

-

参加学术会议学术蝗虫_参加学术会12-25

-

参加学术会议图片_参加学术会议需12-25

-

参加学术会议投稿邮件_参加学术会12-25

-

参加学术会议文学_参加学术会议有12-25

-

参加学术会议文案_参加学术会议文12-25

-

参加学术会议违法_参加学术会议违12-25

-

上海同巨传播有限公司 8076

-

医护服务网(bimt) 18373

-

浙江大学宁波理工学院 21212

-

西南财经大学 23306

-

国防科学技术大学 21181

-

六合经纬会议公司 18077

-

新疆克拉玛依石西油田 18717

-

中国营养学会 21342

-

广州市金晔展览有限公司 2152

-

WILL 23173

-

北京交通大学 23320

-

北京理工大学机械与车辆工程学院 23350

-

清华大学医院管理研究院 24246

-

重庆市渝北区 18261

-

中国人力资源开发研究会 8371

-

集运电器有限公司 18305

-

食品安全分析与检测教育部重点实验 18219

-

武汉尔湾文化传播有限公司 8334

-

百奥泰国际会议(大连)有限公司 2270

-

北京化工大学 24514

788

788