中山大学潘刘彬团队在原行星盘形成机制研究领域取得重要进展

2025/05/10

(通讯员潘刘彬)近日,物理与天文学院潘刘彬教授课题组在原行星盘形成研究领域取得重要进展,相关成果发表于《Nature Astronomy》。潘刘彬教授担任共同第一作者和唯一通讯作者。

研究团队挑战了原行星盘孤立形成与演化的传统观点,通过分析星际超音速湍流提供的角动量,成功预言原行星盘尺寸以及角动量与前主序星质量的关系。此前,原行星盘理论模型主要关注盘内物理过程,忽略了外部环境的影响。传统理论假设其形成结束于原恒星塌缩并从此孤立演化,这导致许多观测结果难以解释,且与相关理论和数值研究结果相抵触。

本研究提出了新的形成方案:前主序星原行星盘主要通过Bondi-Hoyle吸积周边气体形成,该吸积过程可提供充足的气体质量与角动量。研究的一项核心理论成果是对超音速星际湍流中角动量的统计分析发现了角动量的两个不同贡献及其对尺度的不同依赖关系。其中,第一个贡献来源于超音速湍流中强烈密度涨落造成的吸积区域几何中心和质量中心的偏差;这一贡献在Bondi-Hoyle吸积捕捉的角动量中占主导, 而此前的研究并未认识到。

“基于这一贡献的理论计算,本研究预言了原行星盘尺寸,解释了行星盘角动量与恒星质量的关系,并与观测数据相符。论文同时展示了数值模拟中发现的Bondi-Hoyle吸积的证据。”潘刘彬团队介绍,“研究中提出的方案与近期的观测结果和大尺度数值模拟结果相互佐证,若进一步被观测证实,将改写现有理论模型,为解决现有模型中的难题提供新的途径。”

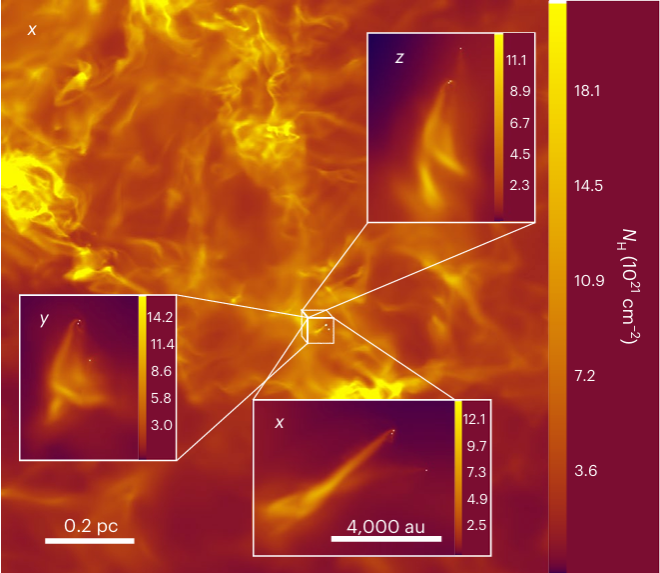

图注:模拟中的大小为1.2 pc的子区域中的氢柱密度。 图中心的一引力束缚的主序星三星系统(尺寸大小约1000AU的小长方体区域)。插图为小长方体区域在三个方向的投影,可以清晰看到Bondi–Hoyle吸积的尾巴。随着恒星轨道运动,Bondi–Hoyle吸积的尾巴不断交织扭曲。

文章来源中山大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

工业催化杂志社 18373

-

深圳市汉威展览策划有限公司 18184

-

北京中材企联新材料技术研究中心 21154

-

苏州市中医医院 21320

-

重庆理工大学 21234

-

安徽中医药大学 21142

-

清华大学 2167

-

中南大学商学院会计系 18405

-

广州市金晔展览有限公司 8254

-

黑龙江大学 18330

-

中国科学院心理研究所 18173

-

湖南长沙国防科技大学计算机学院微 19067

-

深圳翰宇药业 21244

-

北京中味国际展览有限公司 8461

-

国防科学技术大学 23181

-

医学会议在线 21902

-

中国建筑金属结构协会给水排水设备 18317

-

自家人家政有限公司 18325

-

VEAEW 8428

-

国际工学 2389

333

333