中国农业大学食品学院廖小军教授团队综述非热加工食品中的细菌“幸存者”:新型加工技术面临的安全隐患与应对策略

2025/06/03

近日,中国农业大学食品科学与营养工程学院廖小军教授团队在国际顶级期刊 Trends in Food Science & Technology 发表了题为《食品非热加工残留细菌》(Surviving bacteria in non-thermally processed foods)的论文,系统分析了非热加工技术中的残留细菌现象,揭示了细菌通过亚致死、活的非可培养状态及芽孢等多种方式,在超高压、高压二氧化碳、脉冲电场及非热等离子体等非热加工后得以存活甚至恢复活性,对食品安全构成了潜在风险。该工作系统梳理了非热加工残留细菌的定义、来源、特征、存活和复苏机制,讨论了其对食品安全可能构成的威胁以及防控手段。本研究中国农业大学为第一完成单位,食品学院廖小军教授为通讯作者,杨东副教授为第一作者。

当前,消费者对食品的安全、营养与新鲜度提出更高要求,非热加工技术因其在较低温度下即可有效杀灭微生物,并能保持食品原有的感官与营养品质,日益受到食品行业的青睐。然而,部分细菌通过复杂的适应机制能够幸存下来,形成潜在食品安全隐患。该研究首次系统分析了非热加工过程中细菌存活的三种主要形式:亚致死损伤细菌、活的非可培养状态细菌和芽孢。这些细菌在受到非热加工处理后未完全灭活,且在适宜环境条件下可以恢复繁殖能力,甚至引发食品腐败或食品安全事故。

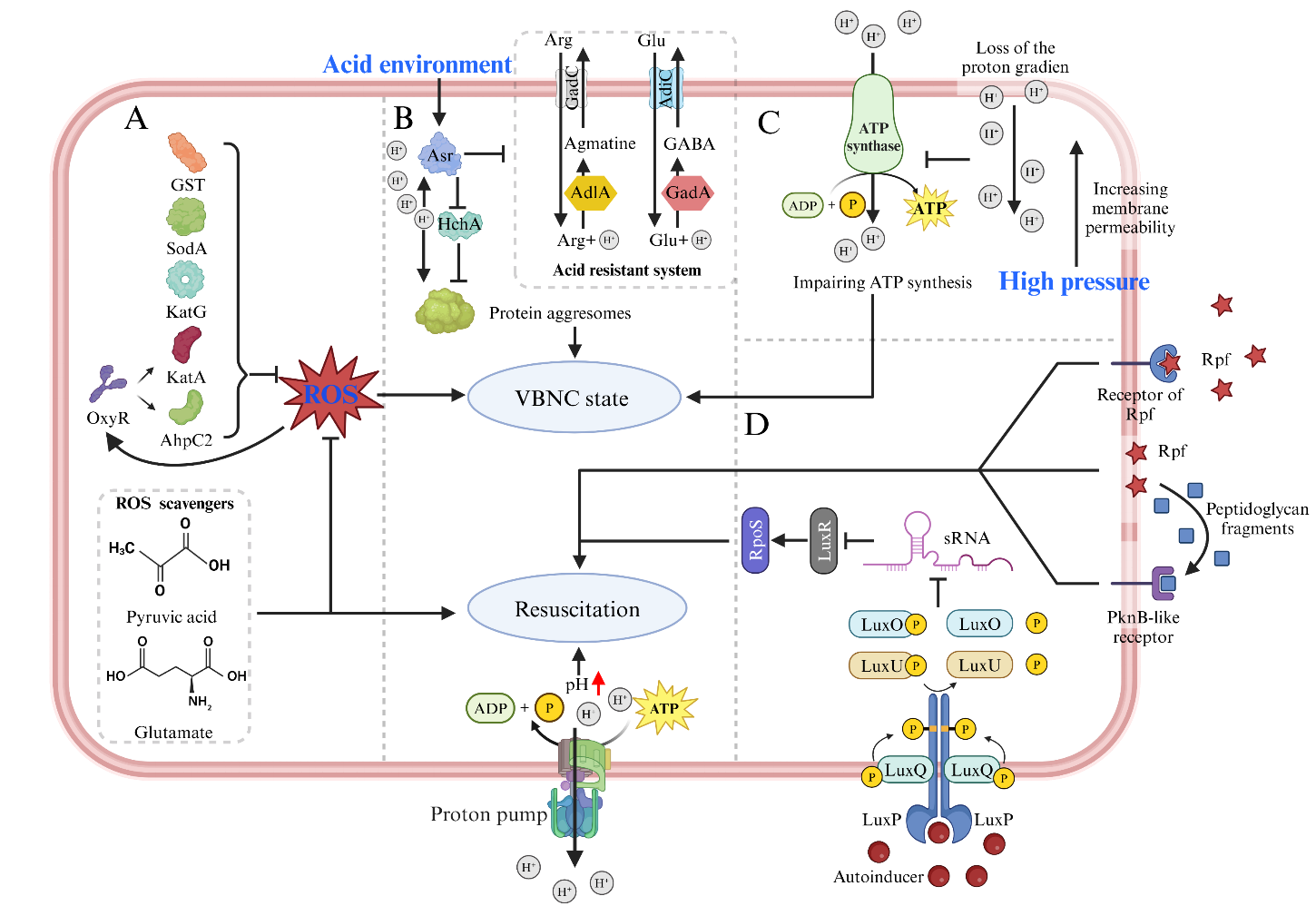

这些不同状态的残留细菌尽管来源与形成机制各异,但也存在一些共性特征:首先,它们均可由多种环境胁迫诱导产生,包括冷藏、酸性、氧化、营养匮乏等常见食品加工条件;亚致死和活的非可培养状态常由非热加工技术直接诱发,而芽孢多在非热处理前已形成;其次,这些细菌处于代谢活动显著下降的状态,是其自我保护的关键策略,既减少能量消耗,又抑制有害代谢副产物的生成;第三,它们在适宜条件下具备较强的复苏能力,可能在营养恢复或诱导分子(如Rpf、AI-II、芽孢萌发剂)作用下重新恢复分裂能力与致病性;最后,亚致死被视为细菌对胁迫的被动应答,而活的非可培养和芽孢状态则是受基因调控的主动适应策略。这些机制协同保障了微生物种群在不利环境下的延续。

活的非可培养状态形成及复苏机制

针对非热加工残留菌,该研究进一步提出了系统的控制策略。首先,通过优化非热加工参数(如压力、CO₂浓度、电场强度等)可显著减少亚致死、活的非可培养状态细菌和芽孢的形成。此外,非热技术与温和加热或天然抑菌剂的协同应用,也显示出更强的杀菌潜力,同时可保留食品品质。其次,提升检测手段对于识别活的不可培养细菌至关重要,Viability PCR、流式细胞术、数字PCR结合染料(如PMA)等新技术手段,可实现对活的非可培养细胞的高灵敏度识别与监测,为风险评估和控制提供数据支持。这些技术手段与工艺策略相结合,为建立更稳定的非热加工食品微生物控制体系奠定了基础。

该研究获得了国家自然科学基金(32302286)、国家重点研发计划(2024YFD2101405)的资助。

文章来源中国农业大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

河海大学江宁校区 2336

-

北京中研行讯信息技术中心 21098

-

国际工学技术出版协会 24472

-

西安华线石油科技有限公司 21252

-

北京博捷特科技开发有限公司 2163

-

陕西中医药医院 21347

-

沈阳市平通高薪 21389

-

电子科技大学 21227

-

中国医师协会胸外科医师分会 24117

-

兰州理工大学理学院 23459

-

云南大学滇池学院 18372

-

四川循环经济研究中心 2701

-

北京中材企联新材料技术研究中心( 8366

-

西昌学院农学系 18270

-

International As 8209

-

ssadfasdf 18398

-

hksme 21303

-

北京师范大学 23348

-

Chengdu Huanyush 8268

-

新疆大学 8490

195

195