中国科学院遗传与发育生物学研究所谢旗团队在粮食作物耐盐碱领域取得新进展

2024/04/15

|

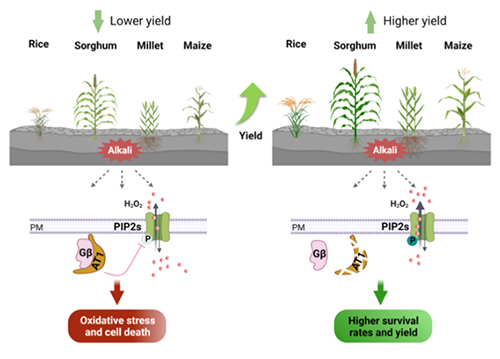

图 Gγ亚基编码基因AT1介导植物对碱胁迫的响应机制

在国家自然科学基金项目(批准号:U1906204)等资助下,经过多年探索,中国科学院遗传与发育生物学研究所谢旗团队与中国农业大学于菲菲团队、华中农业大学欧阳亦聃团队联合十家科研单位合作,以耐盐碱作物高粱为材料首次发现主效耐碱基因AT1及其作用机制。研究成果以“揭示一个调控作物碱敏感性的主效蛋白- Gγ(A Gγ protein regulates alkaline sensitivity in crops)”为题,于2023年3月24日在线发表于《科学》(Science)。论文链接:https://doi.org/10.1126/science.ade8416。

全球有超过10亿公顷的盐渍化土壤因盐碱程度过高而不能被有效利用,且不合理的施肥灌溉将会进一步加剧盐碱地面积的扩张,土壤盐渍化问题已经成为世界性难题。研究团队利用高粱资源群体,通过全基因组关联分析首先定位克隆到一个与高粱耐碱性显著相关的主效位点,命名为AT1,其编码一个异源三聚体G蛋白γ亚基(Gγ),与水稻的粒形调控基因GS3同源,并发现AT1在高粱碱胁迫的响应过程中起负调控作用。同时,发现AT1/GS3改造后提高植物耐盐碱性的作用在禾本科作物包括水稻、玉米和谷子中都是保守的。

通过分子生物学、生物化学及细胞生物学等多方面进一步揭示了AT1调控植物碱胁迫响应的分子机制:在碱胁迫条件下,AT1可能通过减弱PIP2;1的磷酸化来调节植物细胞中的ROS稳态,植物进而表现出碱敏感的表型;改造该基因则可缓解ROS对细胞的损伤,赋予植物高耐盐碱性。为进一步检验AT1基因的改造对作物在耐盐碱地上产量的影响,在吉林大安和宁夏平罗盐碱地进行了大田实验,发现基于耐盐碱等位基因AT1/GS3改良的高粱、水稻、玉米和谷子均有效提高了约20-30%的产量或生物量。因此,未来将该基因用于分子设计耐盐碱作物的育种遗传改良中,将为解决全球粮食安全危机和高效利用盐碱土地做出贡献。

文章来源国家自然科学基金委员会,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 218

-

2026年智能制造与光学传感技术国际 235

-

2026年2月高录用率国际学术会议列 37

-

2026年第六届土木工程与建筑国际会 841

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 90

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 4589

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 307

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 1149

-

2026 9th Internati 01-15

-

2026年土木工程智能建造与基础设施 01-15

-

2026年环境工程、生态修复与可持续 01-15

-

2026年数字健康、远程医疗与智能诊 01-15

-

2026年金融科技、智能风控与数字资 01-15

-

2026年智慧农业、食品工程与供应链 01-15

-

2026年计算建模、数学与大数据国际 01-15

-

2025年两院院士增选有效候选人2854

-

2025最新JCR分区及影响因子7970

-

好学术:科研网址导航|学术头条分3741

-

2025年国际期刊预警名单发布!3763

-

2025年中科院期刊分区表重磅发13927

-

中国科协《重要学术会议目录(208283

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提4800

-

清华大学物理系徐勇、段文晖研究组12-25

-

清华大学-上汽通用五菱汽车人工智12-25

-

参加学术会议学术蝗虫_参加学术会12-25

-

参加学术会议图片_参加学术会议需12-25

-

参加学术会议投稿邮件_参加学术会12-25

-

参加学术会议文学_参加学术会议有12-25

-

参加学术会议文案_参加学术会议文12-25

-

参加学术会议违法_参加学术会议违12-25

-

哈尔滨市大学 21339

-

2015 Internation 2399

-

南京旋立集团 18118

-

贵州德捷会晤服务有限公司 18504

-

中国医药教育协会 21247

-

北京指政未来融合信息工程咨询有限 2284

-

北京师范大学 21405

-

广州市鸿威展览服务有限公司 18290

-

吉林省北华大学师范分院美术系 21206

-

西北农林科技大学 21235

-

贵州大学精细化工研究开发中心 21520

-

IAASE 21513

-

香港中文大学 24718

-

南京思德会展服务有限公司 18307

-

上海市新材料协会 21410

-

第五届国际DNA和基因组活动周 21150

-

北京弛寰商务服务有限公司 18263

-

国际工学技术出版协会 24163

-

北京交通大学 23488

-

深圳市宇博展览策划有限公司 18289

1038

1038