我国学者在高密度介电储能领域取得进展

2025/06/03

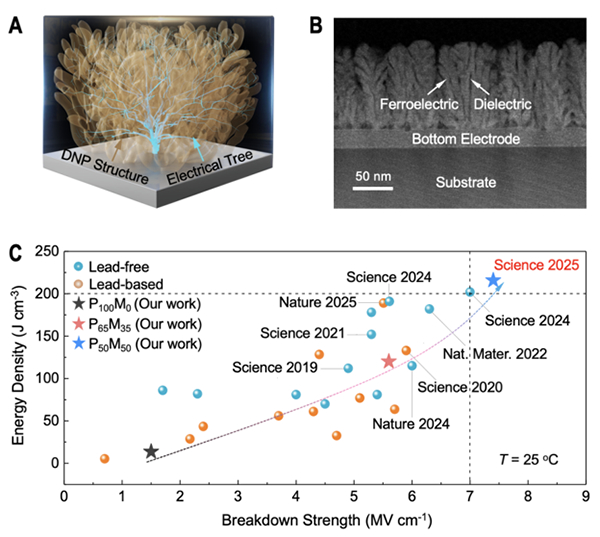

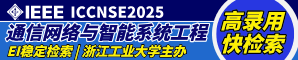

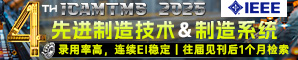

图 (A)三维自组装树枝状纳米复合结构示意图;(B)铁电体-宽禁带绝缘体三维自组装树枝状纳米复合结构;(C)本工作与其他介电电容的能量存储性能对比

在国家自然科学基金项目(批准号:52388201、52102177、52472125)等资助下,南京航空航天大学李伟伟教授、清华大学南策文教授与合作者在高功率电介质能量存储方面取得进展。相关研究成果以“基于树枝状纳米极性畴构建超高电容能量存储(Ultrahigh capacitive energy storage through dendritic nanopolar design)”为题,于2025年4月11日在线发表于《科学》(Science)上。论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt2703。

介电电容器作为高功率脉冲技术的核心基础储能元件,在超高功率装置等尖端科技领域具有重要战略价值。然而,介电电容器储能密度偏低是制约其应用发展的关键瓶颈。研制兼具高储能密度与高能量效率的新型介电材料,不仅是实现储能元件微型化与模块化的必要路径,也是突破电力电子领域发展瓶颈的核心要素,成为当今材料物理科技领域的重点前沿方向之一。

南京航空航天大学李伟伟教授与合作者创新性地提出了一种三维自组装树枝状纳米复合结构的设计策略,成功突破了极化强度与介电击穿强度之间的传统制约关系,显著提升了电容器件的储能密度与可靠性。理论分析与实验研究表明:三维树枝状网络能够有效阻断击穿通道;同时,树枝状结构上的铁电相诱导形成菱方相/四方相混合纳米极性畴,从而产生强弛豫特性、高饱和极化强度和低剩余极化强度,并伴随类似反铁电行为的出现和漏电流密度的显著降低。通过上述机制,该研究实现了高达215.8 J/cm3的超高能量密度以及80.7%的储能效率。此外,该电容器还表现出卓越的循环稳定性(1010次疲劳循环测试)、温度稳定性(-100 ~ 170ºC范围内储能密度波动小于6%)和快速放电响应特性(放电响应时间3.3 ms)。

该研究突破了传统单相介电材料优化的理论框架,解决了极化强度与击穿场强难以协同提升的困境,为介电储能器件在更高储能密度、更高能量效率和更快放电响应方向的性能突破提供了理论与技术支撑。

文章来源国家自然科学基金委员会,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年通信网络与智能系统工程国际 07-14

-

2025年8月优质学术会议推荐 346

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 315

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 499

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 472

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 422

-

2025年第四届国际生物医药产业发展 07-23

-

2025年可持续能源、热力学与机械工 07-23

-

2025年量子计算、算法优化与计算理 07-23

-

2025年航空航天技术、智能导航与无 07-23

-

2025年人工智能、大数据与高性能计 07-23

-

2025年机器学习、计算机视觉与智能 07-23

-

2025年心理健康、社会行为与教育国 07-23

-

2025年戏剧影视、艺术美学与文化国 07-23

-

2025年教育创新与人文艺术国际会议 07-23

-

2025最新JCR分区及影响因子1694

-

好学术:科研网址导航|学术头条分399

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿408

-

2025年国际期刊预警名单发布!535

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3794

-

中科院已正式发布2024年预警期793

-

2025年度国家自然科学基金项目673

-

中国科协《重要学术会议目录(202501

-

2024年国家自然科学基金项目评1064

-

2024年JCR影响因子正式发布1143

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1312

-

分享几种信息检索的方法,高效获取07-23

-

EI检索索引:类型分享,优化你的07-23

-

计算机领域文献的Ei检索:流程详07-23

-

EI检索参考,文献问题分析07-23

-

沈阳大学沈阳大学 21035

-

武汉华联帕博文化传播有限公司 23093

-

中国制冷学会 21048

-

上海同巨文化传播有限公司 24045

-

湖北学而升文化传播有限公司 7984

-

广东省有机硅材料工业协会 23966

-

清华大学研究院 18100

-

北京艾尚国际展览有限公司 2013

-

武汉木兰湖旅游风景区 24482

-

重庆维普资讯有限公司 8214

-

东南亚研究 22986

-

上海翊驰投资发展有限公司 8002

-

中国环境科学学会 24051

-

国际矿业企业工作委员会 17977

-

全国微创整形外科工作委员会 24129

-

生物谷 22912

-

大连理工大学土木水利学院结构工程 18028

-

南昌大学工程力学实验中心 22908

-

莎益博工程商贸 1910

-

广州市香港科大霍英东研究院 22994

158

158