北京大学物理学院张霖课题组研究揭示缓解欧洲地区PM2.5污染最优的活性氮排放控制路径

2024/03/29

北京大学物理学院大气与海洋科学系张霖长聘副教授课题组与国际应用系统分析研究所Wilfried Winiwarter教授、维也纳自然资源与生命科学大学Harald Rieder教授等合作,结合减排效率和化学状态两种指标,指出欧洲因排放差异和大气化学的复杂性,其东西部区域存在不同的通过活性氮排放控制减缓大气PM2.5污染的减排路径,在综合考虑氮排放控制成本后,其最优减排策略均更加强调氨的排放控制。相关研究成果以《为经济有效地减缓欧洲PM2.5污染识别最优活性氮控制路径》(“Optimal reactive nitrogen control pathways identified for cost-effective PM2.5mitigation in Europe”)为题,2023年7月17日在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

PM2.5空气污染是全世界过早死亡的主要风险因素之一,每年造成数百万的死亡和健康寿命损失。许多国家已经实施了缓解PM2.5污染的长期政策,有效地降低了PM2.5浓度。然而,即使在欧洲等环境空气相对清洁的地方,大量的人群仍然暴露在有害的PM2.5浓度水平下。活性氮(Reactive nitrogen; Nr)排放,包括氨氮(NH3)和氮氧化物(NOx),是PM2.5中二次无机气溶胶(SIAs,包括硫酸盐、硝酸盐和铵盐)组分的重要前体物,对欧洲的PM2.5质量浓度有很大贡献。由于NH3来源的不确定性以及对其在缓解PM2.5成效上的担忧,大多数国家都没有优先实施NH3减排。当前,欧洲国家Nr减排策略均显示对NOx排放的控制力度比对NH3更大。为了达到最新的世界卫生组织指导值和实现零污染行动计划,欧洲在未来的活性氮排放控制方面还需要进行大气化学的系统评估。

张霖课题组与Wilfried Winiwarter、Harald Rieder等合作研究,集成WRF-Chem区域空气质量模式,最新欧洲人为排放清单估计、人体健康暴露模型和活性氮排放控制成本数据,系统地分析了不同程度的Nr(NH3和NOx)排放控制对PM2.5空气质量的影响。研究发现,完全控制Nr排放将使欧洲PM2.5空气污染减少12%—29%,与PM2.5相关的死亡率减少6%—29%,并有助于在欧洲部分区域实现世界卫生组织的最新PM2.5浓度指导值。

研究团队采用了减排效率(β)和化学状态(G比值)两种指标,分别表征PM2.5空气质量对Nr减排的瞬时响应和SIAs组分形成的化学限制条件,进而评估Nr减排对欧洲PM2.5污染缓解的有效性。结果表明,东欧G比值接近1,SIAs生成受限于大气氨浓度,低水平的NH3或NOx减排有类似的PM2.5浓度缓解效果。相反,西欧G比值大于1,SIAs生成受限于大气硝酸浓度,但当减排水平超过40%时,NH3减排才开始有效(图1)。并且随着欧洲排放控制水平的提高,NH3减排效率增加,而NOx减排效率则略有下降。研究显示,过去常用基于平均大气化学状态的G比值虽然能提供粗略的Nr排放控制方向,但受限于瞬时均匀空气块的假设,精准地识别Nr排放控制临界点还需借助减排效率指标。

图1 2015年欧洲逐步减排Nr对缓解区域平均PM2.5空气污染的有效性。(a, b) 西欧和东欧年均PM2.5浓度及与PM2.5相关的过早死亡随欧洲Nr、NOx和NH3减排的变化。(c, d)西欧和东欧与Nr、NOx和NH3排放控制相关的年平均瞬时效率(β)的变化

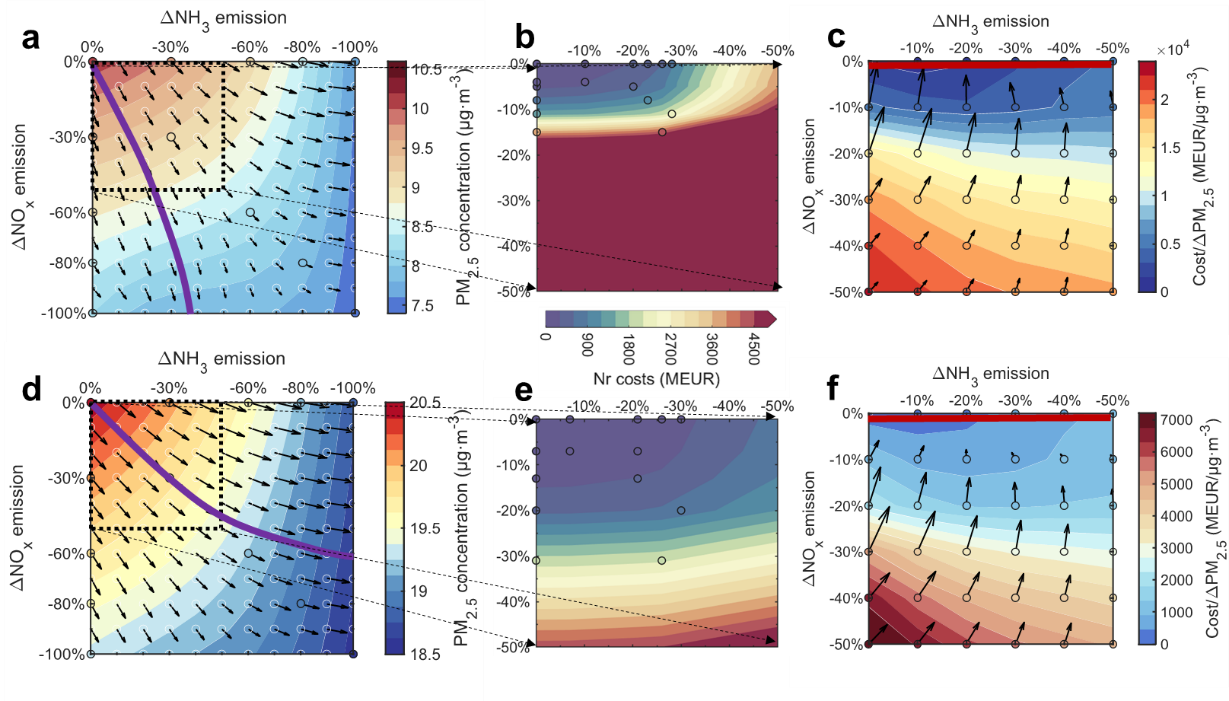

欧洲区域进一步设计具有成本效益的Nr减排路径以实现零污染行动则需同时考虑PM2.5污染缓解有效性和实施成本。研究团队提出了Nr减排对PM2.5污染减缓效果的诊断方法(图2),以鉴别欧洲Nr排放控制的最优路径。当前,欧洲人为污染排放控制方案的实施成本显示,控制NH3排放的花费要比NOx排放低很多。该研究通过诊断降低单位PM2.5所需的Nr减排成本发现,减排0—50%的NH3比NOx的成本效益高5—11倍,东欧和西欧的最优减排途径均转向NH3排放控制。研究结果指出,尽管欧洲东西部存在明显的污染排放和大气化学的差异性,Nr排放控制路径在考虑排放控制成本因素后均需要更加重视农业氨排放控制。

图2 Nr减排对PM2.5污染改善效果的诊断图。(a, d)西欧和东欧区域平均PM2.5年均浓度缓解效果诊断图,紫线为诊断图中识别的Nr排放控制最优路径。(b, e)西欧和东欧0%–50%NH3/NOx排放控制的成本变化。(c, f)西欧和东欧Nr排放控制成本与PM2.5年均浓度下降比值的诊断图,红线为诊断图中识别的Nr排放控制的最佳途径

该研究由国家自然科学基金委中欧合作项目“城市氮循环”(Urban Nitrogen Cycles)资助(张霖为项目中方负责人,Wilfried Winiwarter为欧方负责人)。该成果是张霖课题组继我国华北地区及全国农业氨减排的大气环境效应研究(Liu et al., Environ. Res. Lett., 2019;Guo et al., Nature Food 2020)、全球Nr的PM2.5健康效应研究(Gu, Zhang, et al., Science, 2021)之后的又一拓展。除了欧洲区域以外,结合PM2.5空气污染减缓效果和实施成本的Nr排放控制路径对全球其他高Nr排放地区(例如我国华北和印度等)也很重要。对减排最优路径的探讨将有助于空气质量的持续改善。

发表文章中,物理学院2023届博士毕业生刘泽慧为第一作者,张霖和Wilfried Winiwarter为共同通讯作者,物理学院博士后郭怡鑫也参与了主要研究工作。其他合作者包括维也纳自然资源与生命科学大学Harald Rieder及其课题组的Monika Mayer和Christian Schmidt。

其他论文链接:

1) The nonlinear response of fine particulate matter pollution to ammonia emission reductions in North China, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abdf86

2) Air quality, nitrogen use efficiency and food security in China are improved by cost-effective agricultural nitrogen management, https://www.nature.com/articles/s43016-020-00162-z

3) Abating ammonia is more cost-effective than nitrogen oxides for mitigating PM2.5 air pollution, https://www.science.org/doi/10.1126/science.abf8623

文章来源北京大学新闻网,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

同济医院康复科资源中心 20973

-

艾美达(北京)医药信息咨询有限公 7898

-

无锡市西毛实业 24079

-

武汉工业学院 17968

-

中国水利技术信息中心 20879

-

上海乾振 8112

-

中国密码学会 21026

-

IETP 23981

-

北京京西酒店 2208

-

同济大学外国语学院 1841

-

河海大学水利水电学院水工结构研究 21060

-

实姓名实姓名实姓名 22869

-

WILL 2050

-

Focussend 24129

-

光环国际管理咨询集团 22984

-

北京日月辰科技发展集团 23976

-

环境保护不核与辐射安全中心 21067

-

三联公司 18001

-

中国环境科学学会 22916

-

第十三届全国渗流力学学术会议暨渗 2174

567

567