北京大学地球与空间科学学院宋晓东、杨翼揭示地球内核差速旋转模式变化

2024/04/12

人们知道地球的自转周期并非是标准的24小时整,而是每天都有微弱的变化。更为奇妙的是,处于地球最中心的固态内核,有着和外部圈层不一样的自转周期,也就是地球内核的差速旋转现象。地球中心的地核的主要成分是铁合金,分为液态的外核和固态的内核两个主要圈层。外核的对流是地球磁场的来源,其施加在内核上的电磁力矩驱动了内核的差速旋转。同时在万有引力的作用下,固态且不均一的内核和地幔之间也有重力耦合效应,这将影响内核差速旋转的状态。然而无论是通过地球动力学的模拟还是地震学的观测,地球内核差速旋转的速度和模式的确定,都极具挑战性。这一问题的解决将对地球深部的动力学过程和地核地幔的耦合机制提供全新的约束,有助于我们理解地球深部圈层的运行机制。该研究成为深地科学的重点探索任务。

北京大学地球与空间科学学院宋晓东教授和特聘副研究员杨翼博士最新的研究结果揭示了地球内核近70年来的差速旋转模式的变化。该研究利用在同一震源重复发生的天然地震追踪地球内核的旋转模式。重复地震的地震波在同一个台站接收到的记录通常具有相同的波形,然而当地震波采样到地球内核时,却会显示出不一样的波形和到时(图1),这是由于内核的旋转导致其内部的不均匀结构发生了横向移动,两次地震记录有着空间中的同样的路径却采样到了不同的内核结构。通过分析长期的波形的变化模式,就可以推断出内核旋转的模式。令人惊讶的是,近10余年来,这种地震信号的时变现象在全球的地震波路径上统一消失了。经过更精确的分析得出了地球内核的差速旋转在2009年就接近停止并开始缓慢地反向。类似的反向旋转现象在20世纪70年代初期也有出现,意味着内核的旋转很可能存在周期为六七十年的震荡模式。

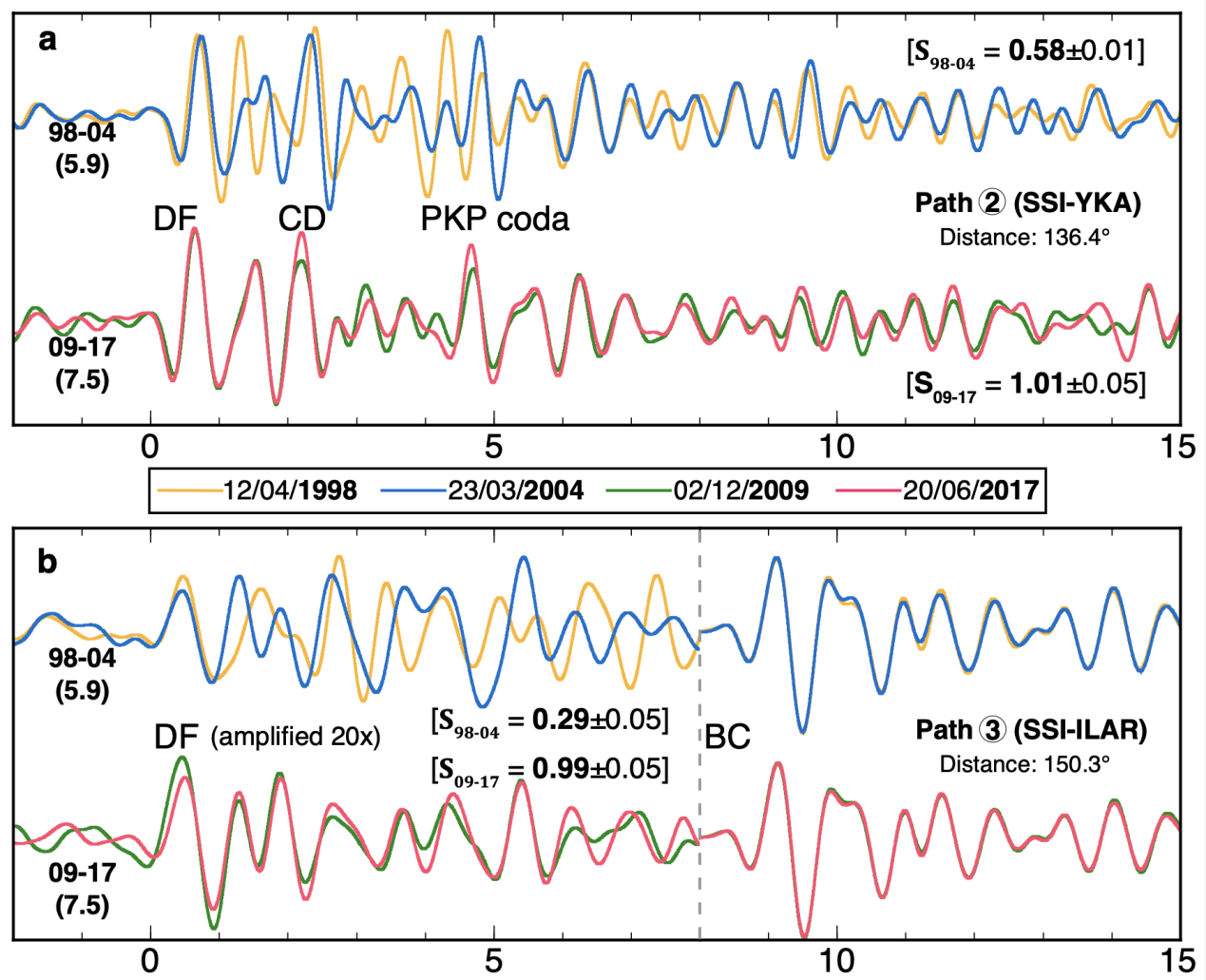

图1. 重复地震的内核信号随时间变化示例图。在1998年到2004年间,地震波的波形存在明显的变化,而在2009到2017年间,并未观测到波形的变化。不经过内核的波形一直保持不变(图b中的BC震相)

同时,在地磁场强度和地球日长(自转周期)变化的信号中,甚至在全球平均海平面和气温变化当中,也存在着同样的六七十年周期的信号,并且它们在相位上也存在着一定的对应关系。地磁场的变化意味着外核流体运动模式的变化,日长的变化代表着地幔和地壳旋转的角速度变化,而全球海平面和气温变化源自地表(和大气圈)的变化。由此可见地球的内核、外核、地幔和地表之间,由于电磁和重力等耦合效应,形成了一个周期为六七十年、从内核到浅表的耦合共振系统,这对揭示地球作为一个系统的运行机制有重要意义(图2)。

图2. 从地表到内核的耦合共振系统示意图。其中包括内核(差速旋转)、外核(磁场变化)、地幔地壳(日长变化)、地表和大气(全球平均海平面和气温变化)等多个圈层(和对应的地球物理观测)

该成果于2023年1月23日正式发表在《自然·地球科学》(Nature Geoscience)上,研究论文题为“Multidecadal variation of the Earth's inner-core rotation”,同刊发表的研究简文题为“Rotation of the Earth's inner core changes over decades and has come to near-halt” 。杨翼为两篇文章的第一作者,宋晓东为两篇文章的通讯作者。

该研究是中国地质科学院和北京大学地球与空间科学学院共建深地科学与探测技术实验室(SinoProbe Laboratory)的成果,受到科技部“地球系统与全球变化”重点专项、国家自然科学基金地震联合基金和青年基金,以及博士后面上基金的资助。

北京大学地球与空间科学学院设有5个本科生专业(地质、地球化学、固体地球物理学、空间科学与技术、地理信息系统)。地球科学与空间科学既是一门基础科学,又是一门在现代国防和国民经济建设中有着广泛应用的科学。北大地质学及地球物理学均为我国同类专业中历史最悠久的学科,地空学院是我国地球科学科研和人才培养的重要基地,承担着为国家现代化建设输送高级专门人才的重任,对我国现代科学发展和国民经济建设发挥了重要作用。

深地科学与探测技术实验室建于2020年,依托中国地质科学院,主要目标是联合我国有关部门研究力量,组织实施国家深地领域研究任务,推进国际合作,打造国家级深地领域研究平台。实验室聚焦深部结构探测、深部物质探测、深部资源探测和深部过程等前沿,搭建深地科学数据、探测技术与装备和实验测试支持等平台。实验室面向国际开放与合作,向全球招聘科学家,与国际组织和机构、大学合作研究。前期深部探测实验专项(SinoProbe-1,2008—2014)已奠定了扎实的基础,储备了技术装备和人才队伍,在国际上产生了良好的反响。

文章来源北京大学新闻网,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

河北医科第三医院 20894

-

上海申高教育投资管理有限公司 20913

-

中国环境科学学会 23985

-

香港机械工程师协会 22912

-

武汉扬帆四海文化传播有限公司 24350

-

北京麦肯桥新材料生产力促进中心有 22950

-

黑龙江今水公司 17985

-

常州大学 24125

-

武汉华联帕博文化传播有限公司 1962

-

中国传媒大学动画学院 21178

-

中杭监测技术研究院有限公司 1972

-

老兵速记公司 1991

-

广州威凯检测技术研究院 24074

-

华南理工大学 17959

-

上海交通大学 8094

-

山西太原师范学院 17975

-

北京普瑞亿科科技有限公司 22894

-

维科信息产业研究中心 22937

-

工程安全与防护分会 20952

-

安徽理工大学能源与安全学院 18146

444

444