地空学院薛进庄等在早期陆地植物演化的研究方面取得重要进展

2024/04/11

地球与空间科学学院薛进庄副教授与国内外同行协力合作,在早期陆地植物演化及地球环境效应的研究方面取得进展,研究成果以“The colonization of drylands by early vascular plants: Evidence from Early Devonian fossil soils and in situ plant traces from South China”为题发表于地球科学领域的重要期刊Earth-Science Reviews。

植物征服陆地被认为是继生命起源、寒武纪大爆发之后的第三大生物演化事件,深刻改变了地球表层系统,是地球宜居性演化的里程碑。化石证据表明,最早的陆地植物出现于奥陶纪中期(约470百万年前);至泥盆纪时期(距今419至359百万年前),维管植物作为陆地植物的优势类群首次辐射演化,现代支系如石松类、真蕨类、种子植物等在该时期奠基,根系、大型叶、次生木质部、种子等关键性状出现并快速演化,森林在泥盆纪中期以来成为陆地植被的重要组分。伴随着植物组织器官及类群多样性的演化,生物化学风化及成土作用增强,陆地及滨海地区的生物地球化学循环发生重要转变。尽管陆地植物的起源、早期演化及其地球环境效应得到人们的广泛关注,但长期以来,早期植物的化石证据主要来自于湿地(wetland)环境。这是因为,湿地为植物残体和有机质的保存提供了良好的埋藏学窗口,同时,地史时期泥炭湿地中繁茂的植被造就了人类社会赖以发展的巨量煤炭资源,因此人们对湿地植被的演化开展了深入研究,具有丰富的知识积累。但是,相比而言,目前针对早期植物如何适应旱地(dryland)以及早期旱地植被的种类组成、地理分布等问题的认识还很薄弱,在世界各地开展的相关研究不多,资料零散,且一些研究基于的证据不够充分。

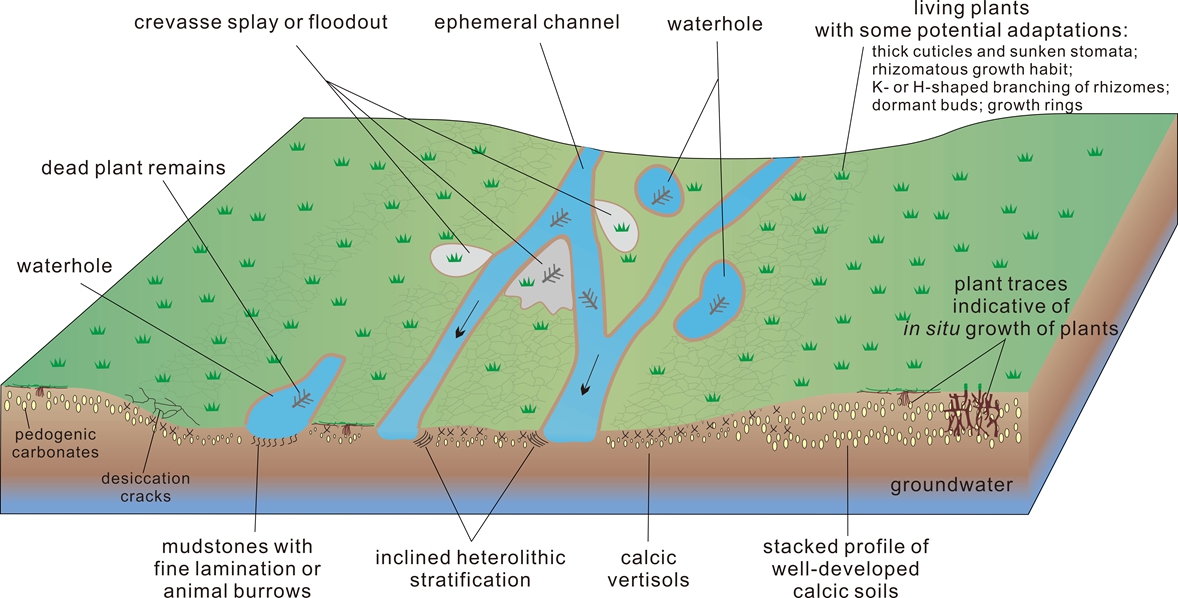

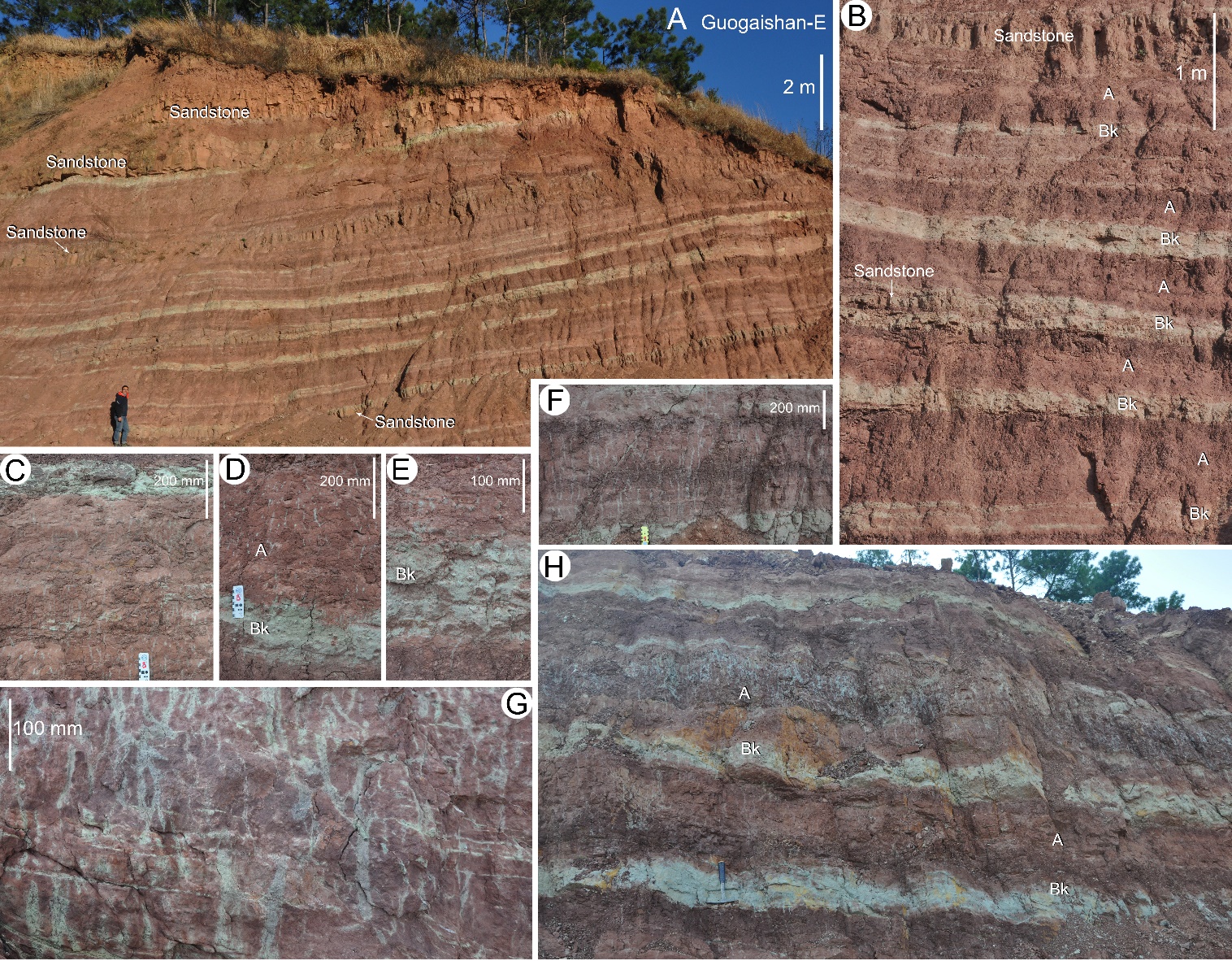

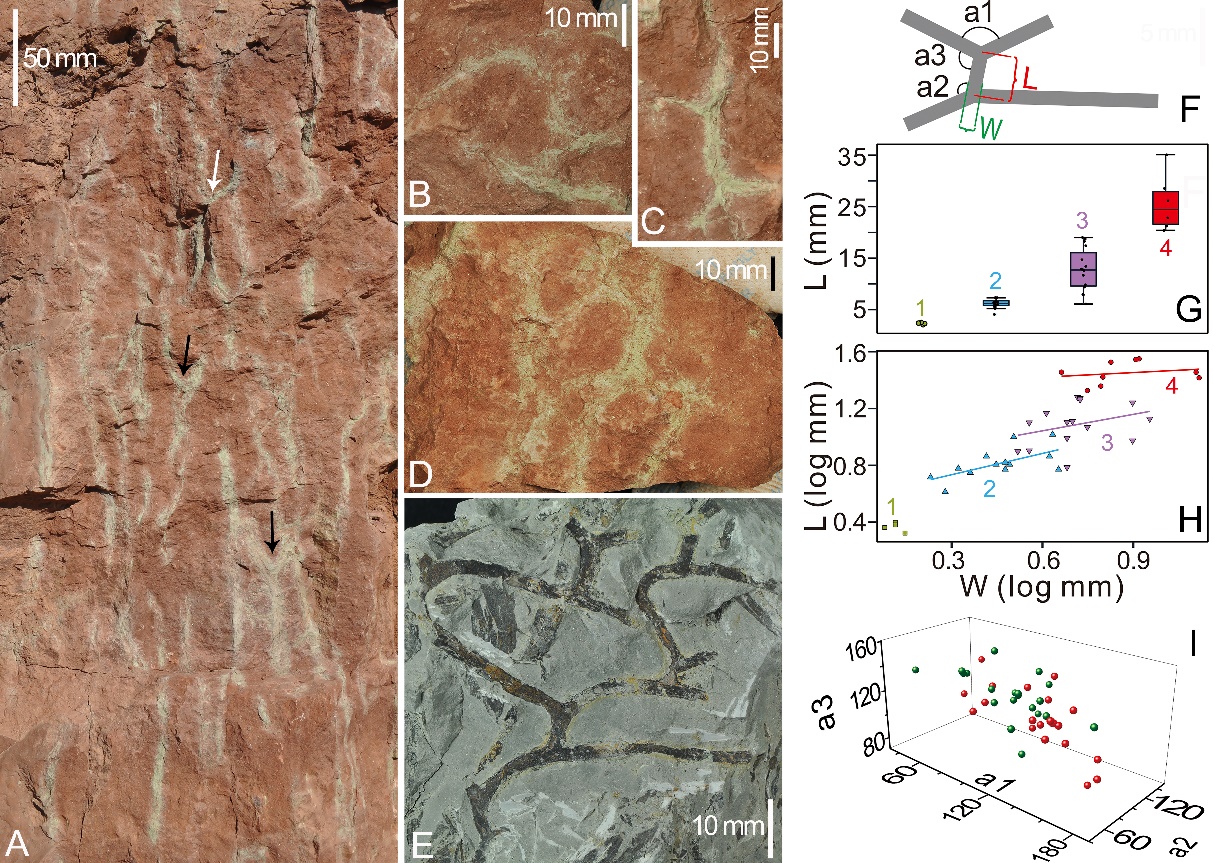

基于这些薄弱环节,薛进庄团队开展了如下工作:首先,研究团队对如何在地层中识别旱地植被进行了梳理,归纳了沉积学、古土壤学、古植物学三个方面的判据,提出地质历史时期(特别是古生代)旱地的可操作性定义,即那些经历了季节性干旱气候或持久性干旱的区域。之后,研究团队以我国云南曲靖地区一套形成于泥盆纪早期的地层(地质学上称之为“桂家屯组”)为例,开展植物登陆早期阶段旱地植被的综合研究。桂家屯组以旱地河流系统的泛滥平原沉积为主体,其中可识别出三种红层古土壤,分别为初成土、钙质土和钙质变性土。后两种土壤中发育丰富的成土钙结核(结核状产出的土壤碳酸盐岩),呈现典型的淋溶层-钙积层土壤结构(A-Bk层);古土壤形态指示当时干湿交替的气候背景,据钙积层深度估算,其成土时期的年平均降雨量约为535±147mm。这些古土壤普遍具原位埋藏的、以遗迹形式保存的植物根状茎化石,它们重复多次K-型或H-型分枝,形成复杂的网状结构。形态学分析表明这些根状茎化石的母体植物为工蕨类(早期维管植物的代表类群之一)。桂家屯组古土壤及其中原位埋藏的植物化石提供了早期旱地植被的坚实证据。

图1. 地质历史时期旱地植被示意图,示主要的沉积学、古土壤学和古植物学判据

图2. 云南曲靖泥盆纪早期桂家屯组野外露头、古土壤及植物化石【A、B、H:多旋回古土壤序列,示典型的A-Bk层结构;其他图片:古土壤中原位埋藏的、以遗迹形式保存的植物化石(灰绿色垂向条带)】

第二,基于桂家屯组的研究及其他地区化石记录的重新解读,本项研究提出,在泥盆纪早期,旱地草本植被在全球中、低纬度地区已较为普遍,由隐孢子植物、莱尼蕨类、工蕨类或原始石松类等构成群落,代表性的赋存地层包括云南曲靖桂家屯组和徐家冲组、威尔士Raglan Mudstone组、斯瓦尔巴群岛Wood Bay组等。早期维管植物的一系列演化革新为它们适应干旱生境提供了可能,包括:根状茎克隆生长习性(特别是工蕨类、原始石松类呈重复多次K-型或H-型分枝的根状茎,有利于其通过无性繁殖方式开拓生境、提高抗干扰能力);休眠芽(旱季休眠,而在雨季快速生长);下陷的气孔器;厚壁细胞组成的外皮层;等。维管植物成功占领旱地,不再局限于湿地或水体边缘,是植物登陆进程中的关键一步。

图3. 云南曲靖桂家屯组中的植物化石及形态学对比(A-D:古土壤中的植物遗迹;E:植物实体化石;F:典型K-型分枝及形态度量参数;G-I:工蕨类、原始石松类植物K-型分枝的形态学对比)

第三,通过地球化学方法估算,桂家屯组古土壤中无机碳埋藏量约为20至55gCkg-1 (平均约38gCkg-1;主要以成土钙结核形式赋存),与现代干旱区-半干旱区土壤无机碳含量的最高水平较为接近。但值的注意的是,地层中常见的加积型古土壤是沉积物逐渐堆积、植物原位生长并参与成土而形成的,即植物体与古土壤剖面体现为同步向上生长的过程,因此桂家屯组中一个完整的古土壤深度可达2.3米,累计的无机碳埋藏量可达279kgCm-2,这是在现代地表过程中无法观察到的(现代过程主要体现为植物根系向下延伸、促进成土)。基于同时代旱地植被的普遍性(见前文),本项研究提出在维管植物征服陆地的最早阶段(泥盆纪及之前),它们已在土壤无机碳埋藏方面发挥重要作用:1)早期植物加强矿物、岩石的化学风化,提高钙、镁离子的可获得性;2)早期植物增强地貌的稳定性,而钙质土的形成可进一步加强土壤的抗侵蚀性,为长时期的风化和成土作用提供可能;3)植物在雨季吸收钙、镁等元素,而在旱季,植物干枯并重新释放这些元素,因此植被缓冲了可溶性元素向体系外的迁移。从地质记录看,成土钙结核在泥盆纪之前少量出现,而至泥盆纪急剧增加,呈现出与早期维管植物辐射演化的同步性。

长期以来,人们对地史时期旱地植被的研究程度很低,并且忽视了旱地古土壤中无机碳的源-汇效应及其对全球碳循环的影响。本项研究对植物登陆早期的旱地植被及其在碳循环方面的潜在作用进行了探讨,未来需要从地质剖面观测、模型模拟方面继续深入研究植物登陆与气候变化、地表环境变迁及碳循环之间的耦合关系。

研究工作得到国家重点研发计划“植物登陆的环境资源效应”项目以及国家自然科学基金项目的支持。

文章来源北京大学新闻网,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

百奥泰国际会议(大连)有限公司 24022

-

新疆中国旅行社有限公司 18004

-

《中国财富》杂志社 17921

-

SCIence and Engi 2153

-

江苏大学财经学院 2267

-

VDAE 8059

-

广州加原医药科技有限公司 2018

-

武汉材料保护研究所 17882

-

南昌大学 17996

-

百奥泰国际会议(大连)有限公司 23861

-

大庆油田勘探开发研究院 18104

-

内蒙古民族大学 7892

-

中国图书馆学会 20979

-

东北师范大学 21041

-

同昕绿源(北京)生物科技股份有限 17964

-

国际工学技术出版协会 23890

-

铜陵骥灵商务咨询有限公司 7838

-

北京师范大学 20933

-

国际工学技术出版协会 22954

-

江苏大学农工院 20931

409

409