东华大学材料科学与工程学院先进功能材料课题组王宏志教授团队在智能纤维领域取得进展

2024/04/25

|

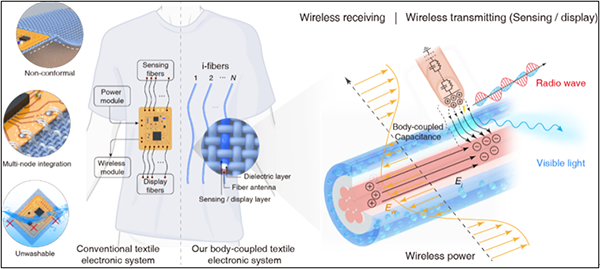

图 “人体耦合”智能纤维的工作机制及其与传统电子织物的对比

在国家自然科学基金项目(批准号:52131303、52073057)等资助下,东华大学材料科学与工程学院先进功能材料课题组王宏志教授团队在“非冯·诺伊曼架构”新型智能纤维研究方面取得进展。研究成果以“基于人体耦合纤维的无芯片电子织物(Single body-coupled fiber enables chipless textile electronics)”为题,于2024年4月5日在《科学》(Science)杂志上发表,论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk3755。

智能可穿戴设备正逐渐成为我们生活的一部分,并在健康监测、远程医疗和人机交互等领域发挥着越来越重要的作用。相较于传统刚性半导体元件或柔性薄膜器件等,由智能纤维编织而成的电子纺织品具有更好的透气性和柔软度,被视为理想的可穿戴设备载体。目前,智能纤维的开发多基于冯·诺依曼架构,即以硅基芯片作为信息处理核心开发各种电子纤维功能模块,如信号采集的传感纤维、信号传输的导电纤维、信息显示的发光纤维、能量供应的发电纤维等。尽管这些功能单元可组合制成织物形态,但这种复杂的多模块集成技术还面临着一系列挑战。现阶段的智能纺织品仍依赖于芯片和电池,体积、重量和刚性大,难以同时满足人们对纺织品功能性和舒适性的需求。

鉴于此,东华大学研究团队提出一种“人体耦合”机制,即以人体作为能量交互的载体,利用纤维、人体和大地构成的回路收集环境中的电磁能量,并直接将其转换为射频信号和可见光。该工作实现了将能量采集、信息感知、信号传输等功能集成于单根纤维中,并通过编织制成不依赖芯片和电池的智能纺织品。这种非冯·诺依曼架构有效地简化了可穿戴设备和智能纺织品的硬件结构,优化了它们的可穿戴性。

该工作还展示了这种基于人体耦合原理的智能纤维的几种应用:在不使用芯片和电池的情况下,实现了纤维触控发光、织物显示以及无线指令传输等功能。这些新颖的功能有望拓展电子产品的应用场景,甚至改变人们智慧生活的方式。

文章来源国家自然科学基金委员会,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

西安交通大学核科学与技术学院 23992

-

BITCONFERENCES 24052

-

盐城工学院东校区 21032

-

长安大学 2054

-

上海市粘接技术协会 21083

-

杭州松下电器有限公司 17904

-

青博盛学术服务有限公司 1924

-

蓝海宽迅科技有限公司 2265

-

中国环境科学学会 24179

-

上海广尧商务咨询有限公司 24110

-

潇湘行商务服务(北京)有限公司 21253

-

湖南投资集团 17938

-

江西九江城际会议服务有限公司 17995

-

上海优势商务咨询有限公司 20957

-

丝绸之路国际和平智库 8102

-

重庆天宇物流有限公司 17998

-

北京爱博国际展览有限公司 1974

-

北京科技股份有限公司 18243

-

北京市丰台区 17989

-

南京市长江都市建筑设计股份有限公 1941

578

578