中国科学院遗传与发育生物学研究所谢旗团队在粮食作物耐盐碱领域取得新进展

2024/04/15

|

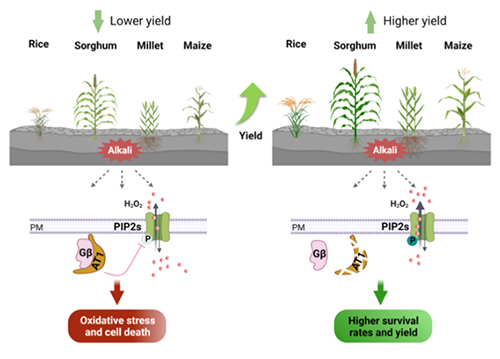

图 Gγ亚基编码基因AT1介导植物对碱胁迫的响应机制

在国家自然科学基金项目(批准号:U1906204)等资助下,经过多年探索,中国科学院遗传与发育生物学研究所谢旗团队与中国农业大学于菲菲团队、华中农业大学欧阳亦聃团队联合十家科研单位合作,以耐盐碱作物高粱为材料首次发现主效耐碱基因AT1及其作用机制。研究成果以“揭示一个调控作物碱敏感性的主效蛋白- Gγ(A Gγ protein regulates alkaline sensitivity in crops)”为题,于2023年3月24日在线发表于《科学》(Science)。论文链接:https://doi.org/10.1126/science.ade8416。

全球有超过10亿公顷的盐渍化土壤因盐碱程度过高而不能被有效利用,且不合理的施肥灌溉将会进一步加剧盐碱地面积的扩张,土壤盐渍化问题已经成为世界性难题。研究团队利用高粱资源群体,通过全基因组关联分析首先定位克隆到一个与高粱耐碱性显著相关的主效位点,命名为AT1,其编码一个异源三聚体G蛋白γ亚基(Gγ),与水稻的粒形调控基因GS3同源,并发现AT1在高粱碱胁迫的响应过程中起负调控作用。同时,发现AT1/GS3改造后提高植物耐盐碱性的作用在禾本科作物包括水稻、玉米和谷子中都是保守的。

通过分子生物学、生物化学及细胞生物学等多方面进一步揭示了AT1调控植物碱胁迫响应的分子机制:在碱胁迫条件下,AT1可能通过减弱PIP2;1的磷酸化来调节植物细胞中的ROS稳态,植物进而表现出碱敏感的表型;改造该基因则可缓解ROS对细胞的损伤,赋予植物高耐盐碱性。为进一步检验AT1基因的改造对作物在耐盐碱地上产量的影响,在吉林大安和宁夏平罗盐碱地进行了大田实验,发现基于耐盐碱等位基因AT1/GS3改良的高粱、水稻、玉米和谷子均有效提高了约20-30%的产量或生物量。因此,未来将该基因用于分子设计耐盐碱作物的育种遗传改良中,将为解决全球粮食安全危机和高效利用盐碱土地做出贡献。

文章来源国家自然科学基金委员会,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

HKSME 20863

-

沈阳市洲际广告有限责任公司 24022

-

WQAD 23943

-

国防科技大学 23035

-

重庆城市管理职业学院 18003

-

上海博蔚会展有限公司 20861

-

中国科学院研究生院工程教育学院 23137

-

RH 8079

-

国防科技大学 18087

-

清华大学力学系 17892

-

国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术 21245

-

上海麦峰医学科技有限公司 24036

-

湖南科技大学 20994

-

机械、电子和工业工程国际学术会议 22960

-

青岛明月海藻集团 23866

-

万怡会展 22925

-

江苏明天会务服务有限公司 18143

-

VDAEWAF 24004

-

上海东瀚展览服务有限公司 8116

-

成都理工大学 21301

825

825