北京大学的行星科学研究系列报道(2):观测证实水星磁层存在环电流和磁暴

2024/04/24

磁暴是太阳风与磁层相互作用所引发的磁场扰动,它是众多空间天气事件中最具危害性的一种。一场大规模的磁暴(如1859年的卡灵顿事件)会对人类现代科技文明,包括航天器、供电线路、输油管道以及通讯系统,造成数以万亿计的损失。今年2月初(2月3—5日), 一次地球磁暴过程使得SpaceX 发射的49颗卫星中的40颗卫星毁坏。Chapman和Ferraro最早对这一现象做出物理上的解释:引发磁暴的是空间中的环电流,它由环绕地球运动的高能带电粒子所驱动。目前,部分行星(土星、木星)磁层中的数千到数十万电子伏特的捕获离子所组成的环电流的存在已经在观测中得到了证实。因此,与之相关的磁暴现象能否发生在太阳系,乃至整个宇宙中其他行星的磁层中成为目前极具研究价值的课题。

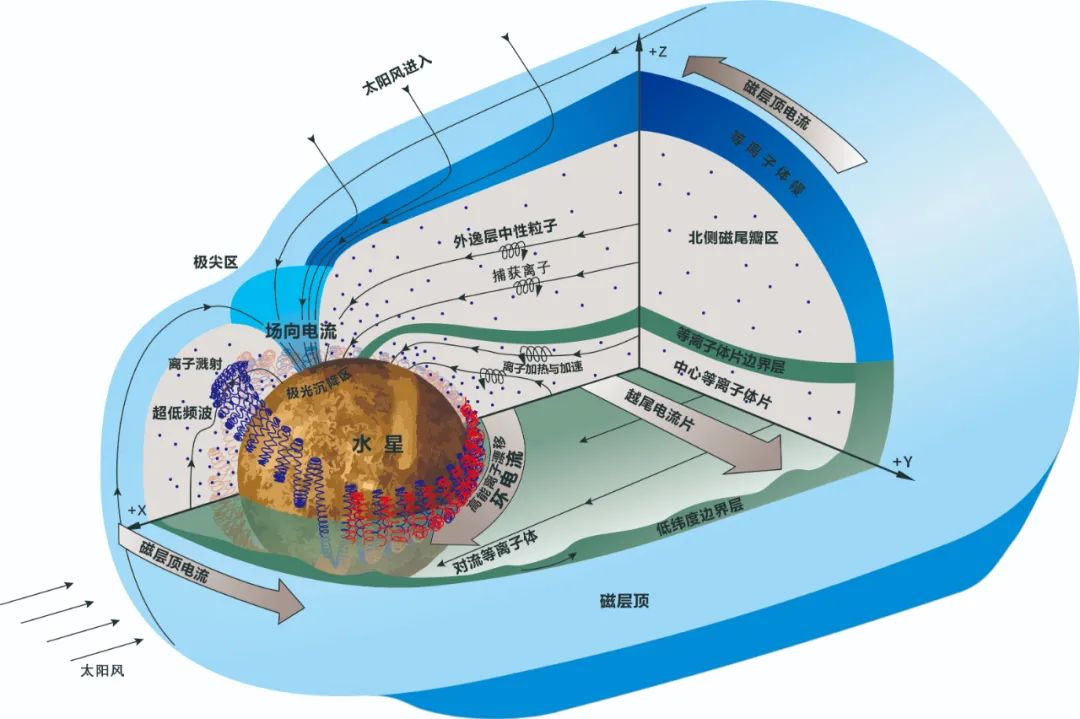

那么,水星磁层是否存在环电流和磁暴呢?水星作为太阳系中距离太阳最近也是最小的一颗行星,拥有和地球类似的内禀磁场,可以抵御太阳风的冲击并形成磁层。然而,由于水星的磁场强度只有不到地球磁场的百分之一,它所支撑的磁层在空间尺度上要比地球磁层小数十倍(如图1所示)。此外,水星的大气层在太阳的炙烤之下也近乎逃逸殆尽,无法提供显著的电离层。悬殊的尺度差异以及电离层的缺失使得水星在比较行星研究中具有独特的地位。

图1. 水星磁层示意图

尽管水星磁层中存在着诸多与地球磁层极为相似的动力学过程,如磁层亚暴、磁尾粒子向内磁层的注入等,但此前学界普遍认为水星磁层过小,无法容纳被稳定捕获的能量粒子,因此倾向于认为水星不存在环电流和磁暴。

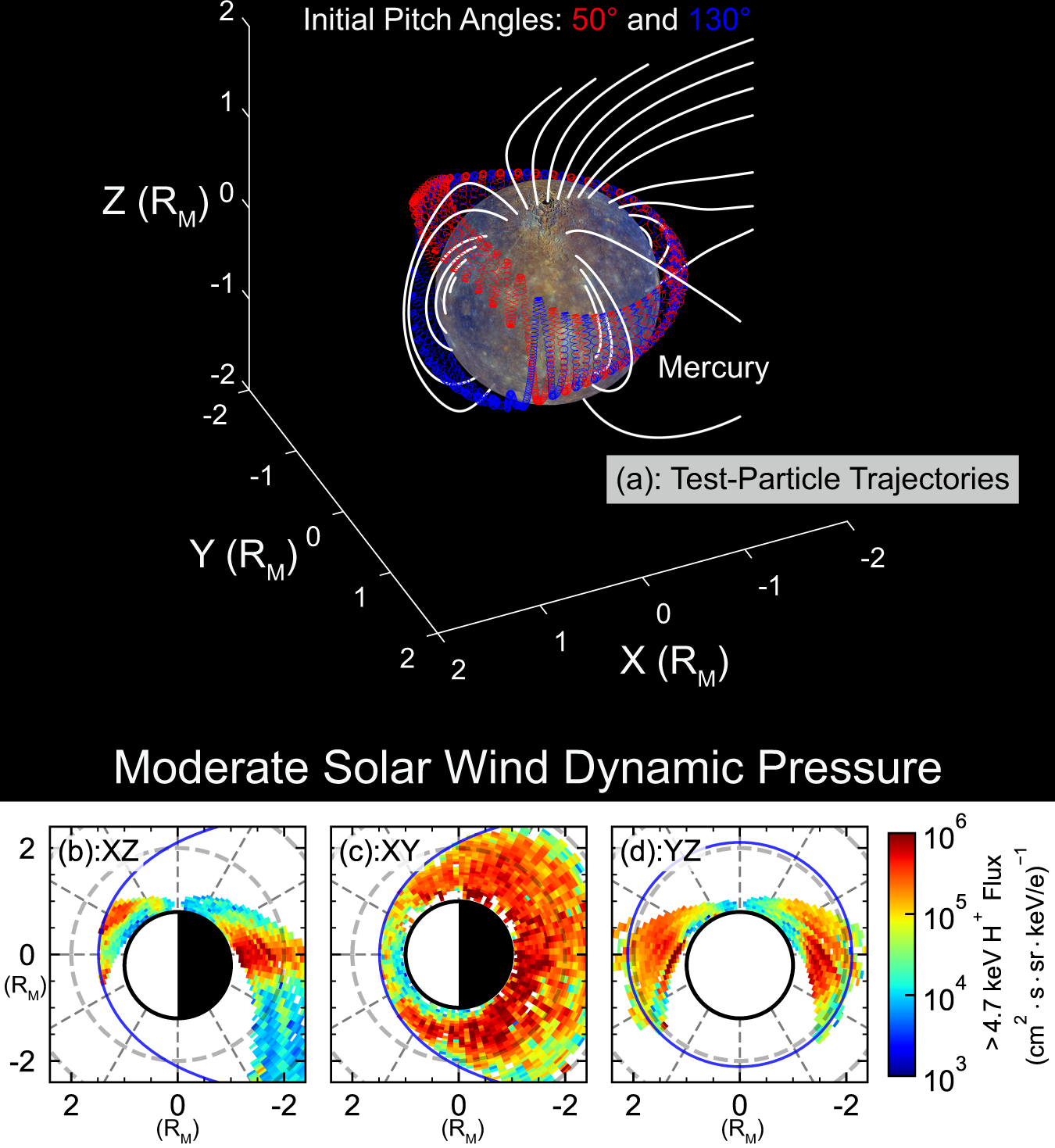

图2. 水星磁层环电流测试质子模拟轨迹(a)和观测分布图(b-d)。(a):图中蓝色和红色细线为从磁尾出发的能量为5keV、投掷角为130度/50度的测试质子的运动轨迹,白线为磁力线。(b-d):信使号观测到的能量大于4.7 keV的质子通量在日夜面、赤道面和子午面的统计分布图。图中模拟和观测都限制在了中等太阳风动压的情形下以确保统计叠加的可靠性。

近期,北京大学地球与空间科学学院宗秋刚教授团队综合分析了美国国家航空航天局信使号(MESSENGER)飞船为期五年的观测数据。得益于信使号飞船优越的仪器设备、轨道设计和调整规划,水星磁层中的能量粒子具有高时空覆盖率,有利于研究水星能量粒子的全空间分布特征。统计结果清晰地呈现出环电流这一结构。观测显示,水星的环电流在向阳面呈分叉状(即环电流在向阳面出现在中高纬区域而非赤道处,如图2b,2c所示),与地球的赤道环电流在形态上有很大差异。这一奇特的形态与试验粒子模拟结果高度吻合。这主要是由于在强太阳风压缩水星磁层的条件下,质子经历Shabansky轨道导致的(如图2a所示)。这些观测结果为水星磁层中环电流的存在提供了确凿证据,终结了持续半个多世纪的谜题。目前观测到的水星环电流质子总能量的动态范围为2×109焦耳到5×1010焦耳,巨大的变化幅度足以支持磁暴活动的发生。根据推算,环电流所导致的地磁场下降在0.2 nT 到 3.5 nT之间,同比例相当于地球上Dst(Disturbance storm time)指数为约30 nT 到500 nT的大磁暴。相关工作以“Observational evidence of ring current in the magnetosphere of Mercury”为题发表于《自然:通讯》。

此外,信使号在临近任务结束、撞击水星之前,从磁场的角度为水星磁暴的存在提供了关键性的观测证据。这一阶段的卫星轨道距离水星表面足够近,为探测地球以外的磁暴现象提供了绝佳的机会。在一次日冕物质抛射事件经过水星期间,利用一套成熟的天基地磁扰动指数算法分析了水星磁场在此期间的演化过程。这一演化过程与地球上的磁暴高度相似,包含了磁场突然下降的主相以及磁场缓慢增长回归到正常水平的恢复相。主相期间的磁场下降峰值超过60 nT,接近水星内禀磁场的三分之一。这一观测说明,尽管水星磁层与地球磁层差异悬殊,与地球上相似、甚至更为剧烈的磁暴现象依然可以在水星上发生,该工作发表于《中国科学:技术科学》,题为“Magnetic storms in Mercury’s magnetosphere”。

宗秋刚教授课题组近年来在行星磁层物理学领域潜精研思,笔耕不辍。课题组对水星磁层粒子动力学进行了观测、模拟、理论多面一体的研究,发现了水星磁尾质子的非绝热加速、输运及损失行为。这一特征与水星磁层小而快的特征相符,为磁层对流循环、内磁层粒子供给等现象提供了更深刻的理解。同时,宗秋刚团队还对巨行星的辐射带、磁盘等结构进行了形态学和动力学方面的研究。组内研究发现在巨行星上,全球尺度对流电场加速机制是控制电子辐射带行为的重要机制之一,其绝热加速电子的效率比在地球上高,这是巨行星快速旋转、内禀磁场强等的特质导致的。课题组利用朱诺(JUNO)卫星的数据对木星磁盘进行了统计建模工作,系统地描述了木星磁盘的几何形态、磁场位形和高能粒子分布,提供了理解木星磁层基本结构的基础,可以作为后续的木星探测任务的参考。相关系列成果发表在The Astrophysical Journal,Geophysical Research Letters,JGR:Space Physics上。此外,宗秋刚课题组也在极力推进日球层边界探测计划,试图利用中性原子成像技术研究星际物质入侵、异常宇宙线起源等日球层物理核心问题。

文章来源北京大学新闻网,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

辽宁省医学会学术部 17976

-

辽宁石油化工大学 8034

-

百奥泰国际会议有限公司 2357

-

辽宁石油化工大学信息与控制工程学 21129

-

BABEB 8251

-

西安挚勋恒会展广告有限公司 7879

-

武汉理工大学 8272

-

WILL 24025

-

2016年教育科学与人类发展国际 1975

-

同济大学地下建筑与工程系 23024

-

武汉依埃斯威广告公司 23002

-

百奥泰国际会议(大连)有限公司 24010

-

深圳市安视佳电子监控摄像机厂家 17935

-

吉 林 大 学 18241

-

河北师范大学 8019

-

江苏无锡江南大学 24059

-

张家界光明国际旅行社会议奖励旅游 18535

-

杭州万事利丝绸礼品有限公司天津办 18331

-

安徽理工大学 21180

-

SCIence and Engi 2153

501

501