我国学者在深渊鱼类演化和适应性研究领域取得新进展

2025/06/03

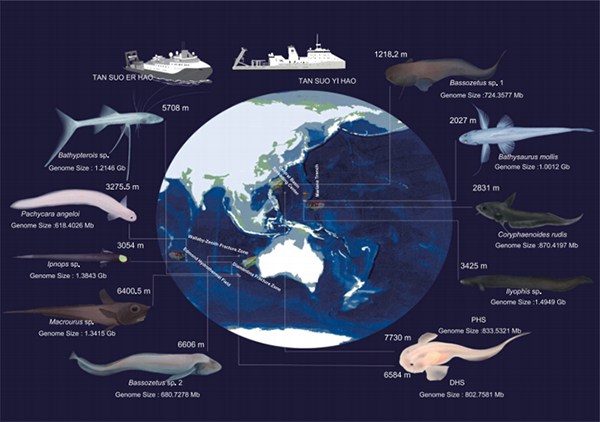

图1 深海鱼类基本信息图示

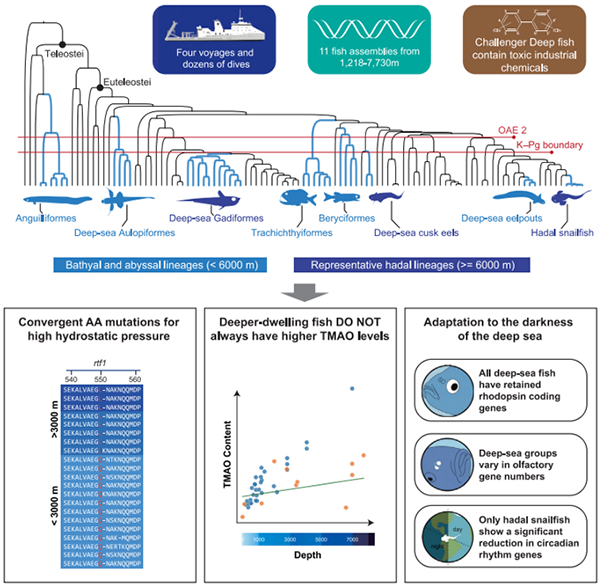

图2 深渊鱼类重要的深海适应性机制

在国家自然科学基金项目(批准号:42330405)等资助下,何舜平研究员领导的中国科学院水生生物研究所、深海科学与工程研究所和西北工业大学团队在深渊鱼类演化和适应性领域取得新进展。研究成果以“Evolution and genetic adaptation of fishes to the deep sea (鱼类对深海的进化和遗传适应)”为题,于2025年3月6日在线发表于《细胞》(Cell)。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.01.002。

深渊环境是地球上最极端且恶劣的生态系统之一,静水压力超过600 atm,长期被视为“生命的禁区”。深渊鱼类作为唯一适应极端高压、永久黑暗、近冰点低温、低氧高硫及寡营养环境的脊椎动物类群,是研究生命极限与进化适应的关键模型,其独特性揭示了深海生态系统的孤立性和脆弱性。然而,早期研究多聚焦于单一物种,导致对脊椎动物深海适应的普适机制仍缺乏系统性认知。

为填补该领域研究空白,何舜平团队联合国内多家优势单位,通过开展多次深海科考航次,采集了覆盖不同深度的11种深海鱼类样本,构建了环太平洋深渊鱼类基因组资源库,揭示了脊椎动物突破高压生存禁区的适应性重塑和演化轨迹。研究发现少数深海鱼类类群早于1亿年前已开始适应深海环境,而现存大多数物种是在白垩纪末期大灭绝事件后向深海扩散。深海鱼类具有较低的基因突变速率。与DNA修复及细胞膜功能维持相关的自然选择信号表明深海鱼类对黑暗环境呈现出多层次的适应性演化。此外,在超深渊狮子鱼体内检测到极高浓度的多氯联苯(PCBs,一种人工合成污染物),表明人类活动污染物已侵入超深渊生态系统。

以上发现不仅阐释了深海鱼类适应极端环境的分子机制,更警示了人类活动对地球最深生态系统的深远影响,凸显深海环境保护的紧迫性。对这类“暗黑生命”的研究,既拓展了生命科学的认知边界,也可能成为人类应对能源、医疗及环境挑战的潜在钥匙,为可持续发展提供启示。

文章来源国家自然科学基金委员会,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

IAASE 8390

-

广东广州白云区 18400

-

中国园艺学会 18155

-

公共汽车公司 18261

-

南京市长江都市建筑设计股份有限公 2189

-

励鸿展览(上海)有限公司 8945

-

中国航空一集团 18153

-

上海顺展展览服务有限公司 8290

-

香港机械工程师协会 2307

-

北京艾尚国际展览有限公司 2223

-

中国民(私)营经济研究会 18298

-

北京化工大学 24294

-

山东飞鲨国际展览有限公司 8356

-

apise 24259

-

兰格会展服务社 18587

-

中国科学院深圳先进技术研究院 21173

-

中国机械工程学会表面工程分会 21908

-

青岛鹏图商务会展有限公司 18316

-

广东海洋大学 18203

-

GRSGRE 8440

199

199