清华大学 集成电路学院任天令团队受风琴灯笼启发实现电子皮肤应用研究新进展

2024/04/15

近日,清华大学集成电路学院任天令教授团队设计实现了一种可贴附在皮肤上的薄膜导线,这是研究团队在电子皮肤应用研究上取得的最新重要进展。该薄膜导线在保证超薄特性的同时兼顾了拉伸状态下稳定的高电导能力,为多种表皮电子传感器在人体皮肤表面的信号互连提供了一种简单可靠的技术解决方案。

薄膜结构赋予了表皮电子传感器与人体皮肤良好的共形能力,这是表皮电子传感器在采集人体生理信号时信号质量更优、佩戴更为舒适的基础。然而,薄膜结构的表皮电子传感器与传统导线/印刷电路板之间存在严重的机械性能失配,极易导致脆弱的表皮电子传感器在日常使用中发生破裂与失效。因此,开发具有和表皮电子传感器类似结构的皮上薄膜导线将极大地推动表皮电子传感器的实用化研究进程。

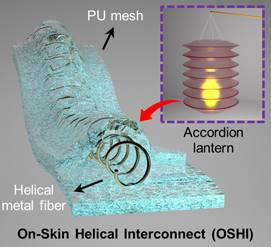

图1.皮上螺旋互连导线的概念图

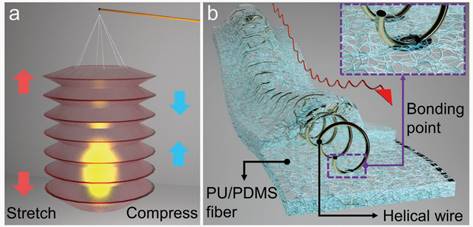

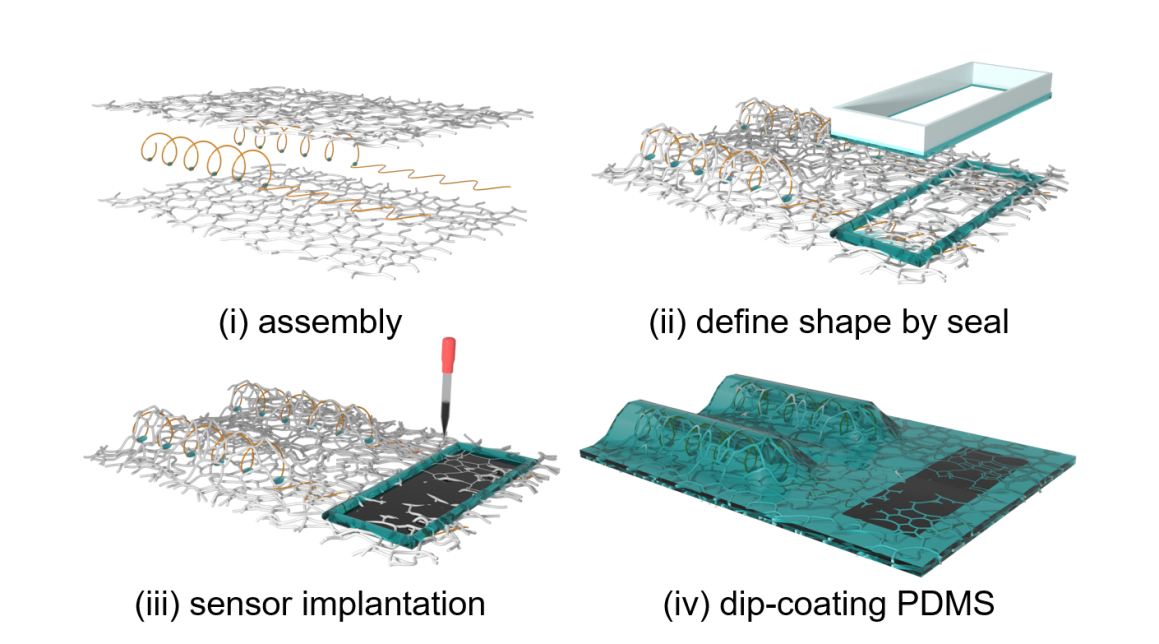

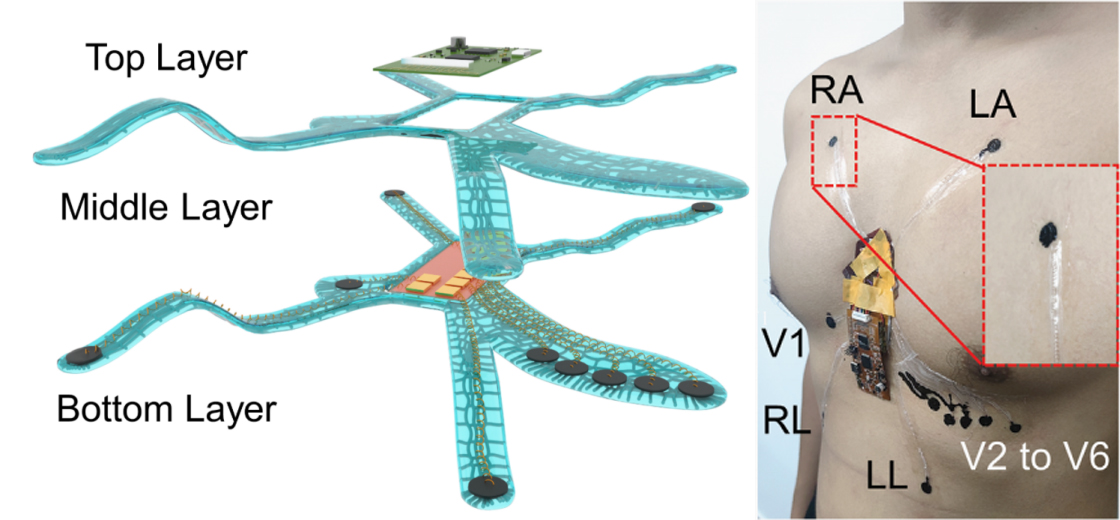

螺旋结构在自然界以及人类生产生活中被广泛地使用以赋予非弹性体材料可拉伸的能力,但是具有螺旋结构的可拉伸金属纤维如何牢固地贴附于人体皮肤上?受到手风琴灯笼“内骨架+外部薄膜封装”的结构启发,研究团队提出了皮上螺旋互连(On-skin Helical Interconnects,OSHIs)的结构设想(图2)。OSHIs由两层聚合物纤维薄膜包裹金属螺旋纤维构成,金属螺旋纤维提供可拉伸的不变导电特性,而聚合物纤维薄膜作为柔性与自粘的封装层。OSHIs结构的意义不仅在于提供了一种可以在皮肤表面提供稳定导电通路的简便方法,而且OSHIs本身拥有的聚合物纤维薄膜是表皮电子学研究中众多传感器所依赖的通用衬底,因此OSHIs将兼容多种多样的表皮薄膜传感器的植入工艺(图3和图4),从而提供丰富多样且性能稳定的“互连-传感”一体化应用系统。

图2.(a)手风琴灯笼的结构和(b)皮上螺旋互连薄膜的设计结构

图3.在OSHIs中植入表皮应变传感器

图4.基于OSHIs构建表皮12导联心电监护系统

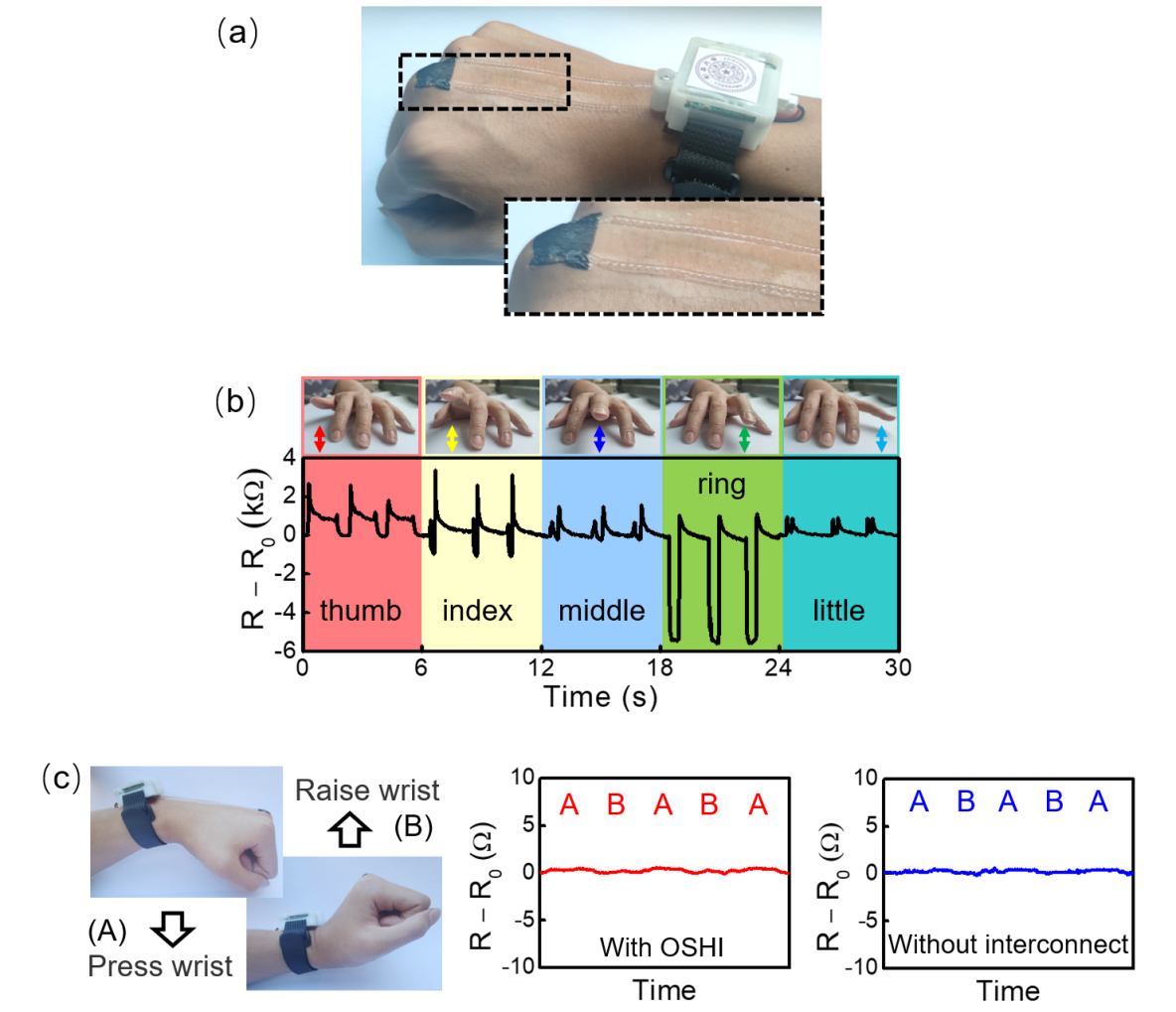

这一皮上螺旋互连可以很好地兼容表皮电子传感器柔软可拉伸的特性,使得表皮传感器的固有性能优势得以发挥。作为演示,团队成员设计了一个基于单应变传感的手势识别腕带(图5a),该腕带通过将植入了应变传感器(图3)的OSHIs贴附在手背处,利用表皮传感器优异的皮肤共形能力,探测到不同手指运动在手背处产生手背皮肤应变的微弱变化,得到了对应五指的不同特征波形(图5b)。由于OSHIs在拉伸状态下几乎不变的导电特性,该系统对手背皮肤应变极度敏感的同时,对手腕处皮肤的应变则完全不敏感(图5c),表现出该系统特异性识别手指运动而免受其他运动干扰的能力。

图5.基于单传感器的手势识别系统

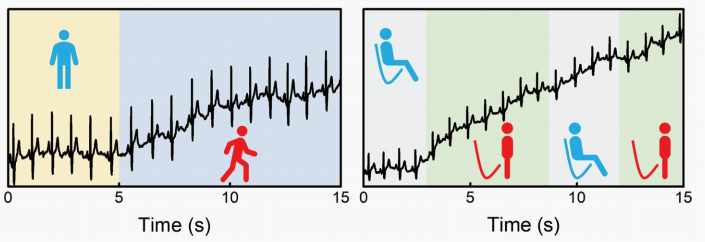

利用OSHIs构建表皮12导联心电系统则是表皮电子学研究在生理信号检测应用方面的进一步大胆尝试。与传统心电设备存在复杂笨重的电极与导联不同,该系统的电极和导联全部采用基于OSHIs的类皮肤薄膜(图4)。由于十分轻薄,佩戴者几乎感觉不到电极和导联的存在。同时由于OSHIs在皮肤上完成信号传输,避免了传统导联缠绕和拖拽电极的现象,使得动态心电信号质量得以稳定测量(图6)。

图6.动态心电图(选取的II导联数据作为代表)测试波形

综上所述,受手风琴灯笼结构的启发,研究团队首次提出自粘、坚固、灵活的皮上螺旋互连(OSHIs)的概念和制备策略。基于OSHIs的“互连-传感”一体化设计为薄膜表皮电子传感器的稳定检测和信号传输(到处理电路板)提供了一种简单、有效且较为通用的解决方案。该工作也是表皮互连研究从平面向三维结构的首次尝试。

相关研究以“用于表皮电子传感器的类灯笼结构皮上螺旋互连”(Lantern-Inspired On-Skin Helical Interconnects for Epidermal Electronic Sensors)为题于2月28日在线发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。

清华大学集成电路学院2021级博士生李鼎和2019级博士生崔天睿为本文共同第一作者,清华大学集成电路学院任天令教授、杨轶副教授和北京信息科学与技术国家研究中心刘厚方助理研究员为本文通讯作者。该研究得到国家自然科学基金委、科技部、北京市自然基金委、清华大学国强研究院、北京信息科学与技术国家研究中心等的支持。

近年来,任天令团队致力于柔性、可穿戴智能器件芯片,以及面向元宇宙、医疗健康的新型感知技术的探索,在新型石墨烯声学器件和各类传感器件方面已取得多项创新成果。先后在《自然》(Nature)、《自然·电子》(Nature Electronics)、《自然·通讯》(Nature Communications)等知名期刊以及国际电子器件会议(IEDM)等领域内顶级国际学术会议上发表多篇论文。

文章来源清华大学新闻,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

长安大学 2361

-

中国北京网络公司 21206

-

武汉健康管理学会 23391

-

LONGSO FURNITURE 18370

-

嘉兴富悦大酒店 18211

-

大连百奥泰国际会议有限公司 2338

-

尚豆文化(北京)有限公司 23082

-

中国优生科学协会 23193

-

湖北省孝感市孝感学院 18429

-

大连市中山区 18362

-

国防科大计算机学院 18557

-

中国水利技术信息中心 24390

-

陕西中医药医院 21347

-

北京理工大学自动化学院 21286

-

hksme 8180

-

第二届计算机科学与人工智能国际会 24244

-

HKSME 23302

-

新世纪兴业集团 18271

-

亚太科学与工程研究所 24126

-

武汉海讯科技会务有限公司 18447

810

810