我国学者在深渊鱼类演化和适应性研究领域取得新进展

2025/06/03

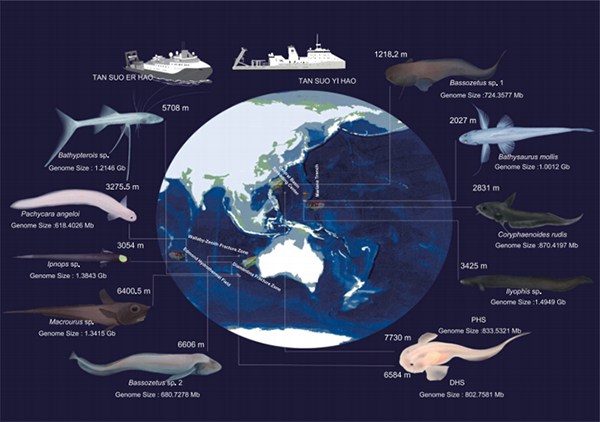

图1 深海鱼类基本信息图示

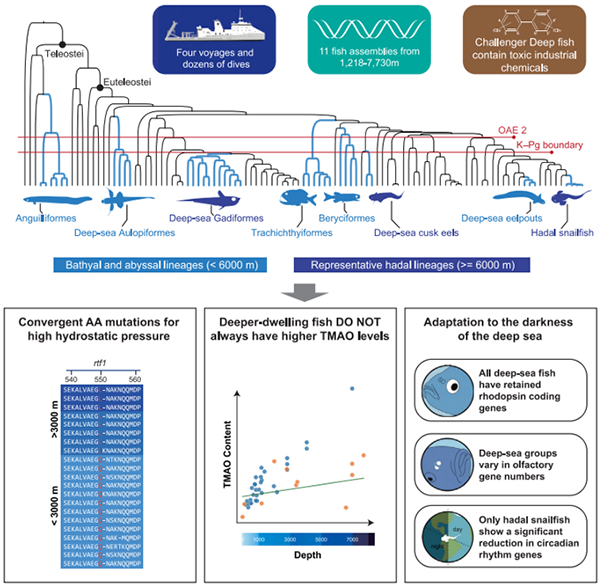

图2 深渊鱼类重要的深海适应性机制

在国家自然科学基金项目(批准号:42330405)等资助下,何舜平研究员领导的中国科学院水生生物研究所、深海科学与工程研究所和西北工业大学团队在深渊鱼类演化和适应性领域取得新进展。研究成果以“Evolution and genetic adaptation of fishes to the deep sea (鱼类对深海的进化和遗传适应)”为题,于2025年3月6日在线发表于《细胞》(Cell)。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.01.002。

深渊环境是地球上最极端且恶劣的生态系统之一,静水压力超过600 atm,长期被视为“生命的禁区”。深渊鱼类作为唯一适应极端高压、永久黑暗、近冰点低温、低氧高硫及寡营养环境的脊椎动物类群,是研究生命极限与进化适应的关键模型,其独特性揭示了深海生态系统的孤立性和脆弱性。然而,早期研究多聚焦于单一物种,导致对脊椎动物深海适应的普适机制仍缺乏系统性认知。

为填补该领域研究空白,何舜平团队联合国内多家优势单位,通过开展多次深海科考航次,采集了覆盖不同深度的11种深海鱼类样本,构建了环太平洋深渊鱼类基因组资源库,揭示了脊椎动物突破高压生存禁区的适应性重塑和演化轨迹。研究发现少数深海鱼类类群早于1亿年前已开始适应深海环境,而现存大多数物种是在白垩纪末期大灭绝事件后向深海扩散。深海鱼类具有较低的基因突变速率。与DNA修复及细胞膜功能维持相关的自然选择信号表明深海鱼类对黑暗环境呈现出多层次的适应性演化。此外,在超深渊狮子鱼体内检测到极高浓度的多氯联苯(PCBs,一种人工合成污染物),表明人类活动污染物已侵入超深渊生态系统。

以上发现不仅阐释了深海鱼类适应极端环境的分子机制,更警示了人类活动对地球最深生态系统的深远影响,凸显深海环境保护的紧迫性。对这类“暗黑生命”的研究,既拓展了生命科学的认知边界,也可能成为人类应对能源、医疗及环境挑战的潜在钥匙,为可持续发展提供启示。

文章来源国家自然科学基金委员会,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

杭州万事利丝绸礼品有限公司天津办 18331

-

APISE 22885

-

山东大学文学与新闻传播学院 23942

-

bfds 24000

-

温州瑞腾智能机械有限公司 7952

-

IACSIT 2315

-

中国科学院计算技术研究所 22951

-

重庆理工大学 20986

-

WWX 22971

-

中国电子学会通信学分会 23257

-

CSADC2017 23061

-

苏州亿众网络科技 21017

-

洛阳有色金属加工设计研究院 24121

-

同济大学 21141

-

北京爱德迈德广告有限公司 8047

-

zkppp 7933

-

重庆交通大学管理学院 21067

-

华侨大学化工学院 17982

-

北京正清然科技有限公司 18078

-

上海技术交易所 17996

63

63