“重大疫情的环境安全与次生风险防控”研究团队在新冠病毒核酸生物传感检测技术方面取得进展

2024/04/18

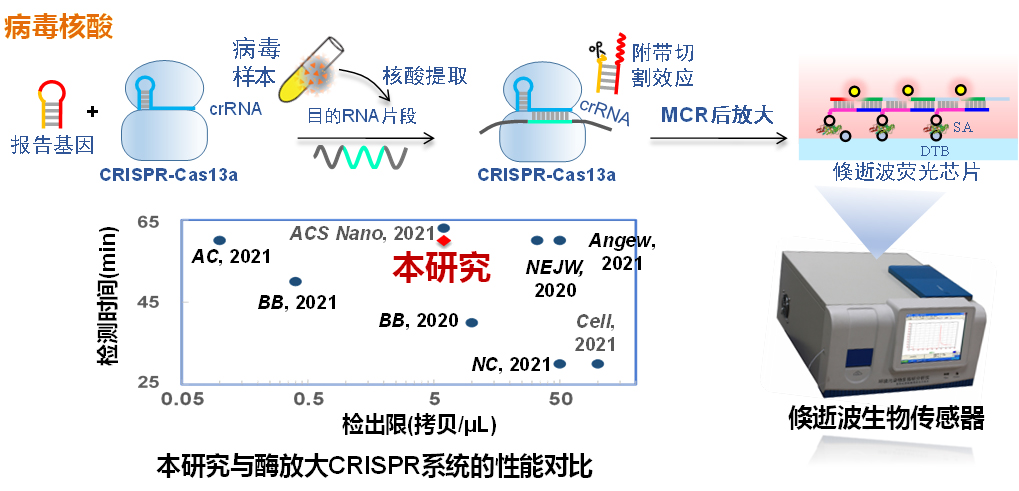

由清华大学环境学院牵头的国家自然科学基金“重大疫情的环境安全与次生风险防控”重大项目自实施以来,课题一“环境介质中的病毒识别与传播规律”研究团队在新冠病毒核酸生物传感检测技术方面取得了进展。团队通过提出以CRISPR-Cas13a附带切割产物触发低成本无酶杂交链式反应进行信号放大的病毒核酸传感分析新策略,研发出了用于新冠病毒核酸现场快速检测的倏逝波荧光生物传感技术。

CRISPR结合无酶后放大的新冠病毒核酸生物传感分析技术

新冠病毒的快速精准定量检测是实现疫情科学防控的前提,也是研究其在环境介质传播和阻断的方法学基础。作为实验室方法的有力补充,病毒核酸现场快速检测技术不依赖于大型实验室仪器、响应快速、方法简便、检测成本低,在满足病毒类病原微生物的常态化监测需求中具有显著优势。课题团队通过提出以CRISPR-Cas13a附带切割产物触发低成本无酶杂交链式反应进行信号放大的病毒核酸传感分析新策略,研发出了用于新冠病毒核酸现场快速检测的倏逝波荧光生物传感技术;通过理性设计三种crRNA,实现了对SARS-CoV-2、SARS-CoV和MERS-CoV的特异性和广谱性识别,检出限与酶放大CRISPR系统相当。在加标不同浓度S基因核酸片段的阴性咽拭子提取物中检测,其荧光信号强度与对照组相比有显著差异,验证了该技术在复杂基质中的可用性。此外,团队开发的倏逝波荧光生物传感器中所用的光纤界面利用洗涤缓冲液再生可以重复使用,在重复使用100次后信号下降低于2.5%,表明修饰的光纤具有良好的再生稳定性。该检测方法具有快速(<1小时)、易于实现、准确、低成本等优点,为新冠病毒的现场快速检测提供了技术支撑。

近日,本研究成果以“基于便携式倏逝波生物传感器的CRISPR耦合后放大新冠病毒检测技术”(A CRISPR-based and post-amplification coupled SARS-CoV-2 detection with a portable evanescent wave biosensor)为题发表于《生物传感器和生物电子学》(Biosensors and Bioelectronics)上。

论文的第一作者为环境学院2019级直博生杨伊菡,“环境介质中的病毒识别与传播规律”课题骨干、环境学院周小红副教授为论文通讯作者。该论文发表后已被列为ESI高被引文章。

文章来源清华大学新闻,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025农业技术、分子生物学与生物多 31

-

第十二届先进制造技术与材料工程国际学 22

-

2025年第十六届电子商务、管理与经 59

-

2025土木水利工程与交通运输国际会 163

-

2025年新能源科学、生态经济与绿色 204

-

2025年国际遥感与信息技术会议(R 287

-

2025年经济管理、大数据、区块链国 570

-

第二届经济管理与可持续发展国际会议( 1423

-

第十四届材料科学与技术国际研讨会 1649

-

2024年第七届算法,计算与人工智能 1168

-

2025年经济研究与现代管理国际会议 04-28

-

2025年人机交互与计算机应用国际会 04-28

-

2025年机电工程,新能源与机械工程 04-28

-

2025年教育教学与多媒体技术国际会 04-28

-

2025年现代物流,运输工程与信息学 04-28

-

好学术:科研网址导航|学术头条分60

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿71

-

2025年国际期刊预警名单发布!188

-

2025年中科院期刊分区表重磅发1406

-

中科院已正式发布2024年预警期410

-

2025年度国家自然科学基金项目338

-

中国科协《重要学术会议目录(201248

-

2024年国家自然科学基金项目评725

-

2024年JCR影响因子正式发布706

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提921

-

【院校速递】今日院校科研十大要闻04-30

-

学生党焦虑:With Edito04-30

-

投稿前如何避免争议?- 三步走策04-30

-

投稿系统遭遇技术瓶颈?解析Wit04-30

-

小修=录取通知书?警惕学术期刊的04-30

-

ZZ 7859

-

中国视延有限责任公司 20796

-

南京信息工程大学 1779

-

北京世博威国际展览有限公司 24029

-

北京艾尚国际展览有限公司 7855

-

InnovationEnterp 20845

-

上海杉达学院 7762

-

中国环境科学学会 7822

-

北京河之声速记服务中心 17848

-

闽江学院 22824

-

国际工学技术出版协会 22797

-

中国消防协会 20807

-

内蒙古农业大学生态环境学院 20861

-

东都国际展览(北京)有限公司 23821

-

中国水利技术信息中心 20796

-

陕西振华国际会展有限公司 1861

-

单位名称单位地址 22833

-

中国人力资源开发研究会 7884

-

合肥市中医院 20834

-

内蒙古民族大学 7789

383

383