复旦大学与海外合作者 在产甲烷微生物的环境生物地球化学研究领域取得进展

2024/04/09

|

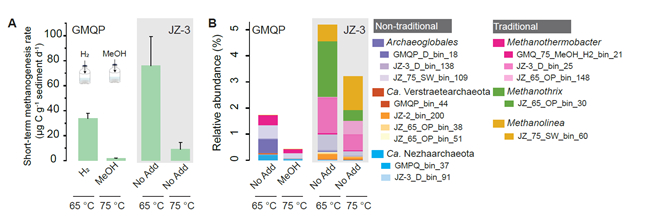

图 不同温度和底物的产甲烷速率与微生物种群的对应关系

在国家自然科学基金项目(批准号:42020104005、32170014、41977266、92251305、42107010)等资助下,复旦大学王梓萌教授、中国科学技术大学花正双教授、中国地质大学(武汉)王焰新教授、中山大学李文均教授、俄勒冈大学金曲生教授等学者跨学科合作,在产甲烷微生物的环境生物地球化学领域的最新研究成果,以“非传统mcr基因编码的古菌参与热泉产甲烷的证据(Evidence for non-traditional mcr-containing archaea contributing to biological methanogenesis in geothermal springs)”为题,于2023年6月28日在线发表于《科学进展》(Science Advances),论文链接:https://doi.org/10.1126/sciadv.adg6004。

甲烷是重要的温室气体,对于地球气候演变有重要意义。深入理解微生物产甲烷过程的类型、代谢路径和通量是环境生物地球化学、微生物学和气候科学共同关注的问题。传统产甲烷菌多分布于广古菌门的少数几个纲内,近年来高通量测序技术的发展显著拓展了产甲烷古菌的多样性,发现了新型微生物类群编码甲烷/烷烃代谢核心基因,即可能具有产甲烷功能的甲基辅酶M还原酶(Mcr)。

然而,目前对其甲烷代谢相关功能缺乏有效的实验验证,亟待跨学科的研究手段联合攻关。本研究以云南腾冲热泉为研究对象,利用13C同位素示踪技术、开展了野外原位实验和长期监测以及异位微宇宙实验,并结合宏基因组与宏转录组学,揭示了非传统型产甲烷古菌在高温热泉中的活动和效用,证明了在高温热泉生态系统中甲烷生成主要由非传统型产甲烷古菌驱动,进而厘清了其对底物和温度的响应规律,揭示了各种含有甲基辅酶M还原酶基因的非传统古菌是以前未被识别的甲烷来源(图)。

验证不可培养的古菌微生物的环境生物地球化学功能通常被认为是具有相当挑战性的基础科学问题。该工作将生物地球化学实验、分子生物学和生物信息学技术紧密结合,为探索新类群微生物的生态功能提供了新思路,为未来研究新型产甲烷微生物的生态效应、及其对全球气候演化的影响提供了新的视角。

文章来源国家自然科学基金委员会,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

中国医疗保健国际交流促进会氢分子 2325

-

大连渤海明珠酒店 18202

-

北京航空航天大学 23113

-

鼎业有限公司 20979

-

武汉大学印刷与包装系 22855

-

博思+为云会议系统名称 21210

-

WILL 23901

-

IETP-Association 2240

-

东方龙创商贸集团 22811

-

英卓自动化技术有限公司 17860

-

北京千和展览有限公司 7900

-

灵创国际交流中心 18098

-

中国科学院研究生院工程教育学院 23137

-

中国风险投资研究院 2007

-

广州一流展览服务有限公司 7961

-

意沃企业管理咨询 8056

-

志翔领驭科技发展有限公司 17948

-

黄山国际大酒店 20960

-

eeep组委会 22979

-

华圣智远 24029

428

428