北京大学物理学院刘开辉课题组在转角双层石墨烯精准原子制造研究中取得进展

2024/04/16

北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所、人工微结构和介观物理国家重点实验室刘开辉教授课题组与合作者提出“预堆叠衬底-角度复制单晶生长”的新生长策略,在宏观控制衬底旋转角度的条件下,利用二维晶体严格的外延角度复刻生长行为,以及金属衬底预熔平面自铺展效应,成功操控了双层石墨烯堆叠转角生长。该策略在二维晶体制备领域提供了宏观尺度下精准操控双层堆垛结构的新路径,有望为大批量制备可控转角多层二维材料领域提供一种全新的低成本方案。2022年9月15日,相关研究成果以《大面积任意转角双层石墨烯的设计生长》(Designed growth of large bilayer graphene with arbitrary twist angles)为题,在线发表于《自然·材料》(Nature Materials)。

近年来,二维材料由于其极限的原子层结构及优异的电学、光学、力学等物理特性,逐渐发展成为凝聚态物理及材料科学等基础学科的热点研究方向,并有望在微电子器件、光子芯片、信息存储等诸多领域产生系列变革性技术应用。同时,二维材料的表面原子排布特性及其较强的层间耦合相互作用特性,为二维材料物态调控提供了全新自由度。通过调控二维材料的层间相对转角,可有效改变电子能带结构并产生各类新颖物理现象,如非常规超导性、自旋极化相关态、绝缘体态、摩尔激子、磁序相变等。为充分探索转角结构带来的新奇物性并推动转角电子学相关应用,迫切需要发展转角可控的强层间耦合转角双层二维材料。

以石墨烯为例,利用机械剥离、逐层转移等方式可以将两个单层石墨烯堆叠构成双层转角结构,但此类方法存在转移条件苛刻、产出效率低、界面污染等问题。而直接生长法虽能获得相对洁净的界面,但双层石墨烯往往倾向于形成0°或30°层间转角的热力学稳定堆垛结构。近年来,通过控制在衬底的缺陷、台阶、结构化表面等高能位点形核的方式,可实现其他角度转角双层石墨烯的随机生长,然而,其层间相对转角仍不可控。因此,转角可控的双层石墨烯制备是二维材料生长领域中亟待解决的重要难题。

自2016年以来,北京大学物理学院刘开辉教授、王恩哥院士、俞大鹏院士等针对二维材料生长相关问题开展了系统研究,逐步发展出一套二维单晶的原子制造通用技术,实现了以石墨烯(Science Bulletin 2017, 62, 1074)、六方氮化硼(Nature 2019, 570, 91)、过渡金属硫族化合物(Nature Nanotechnology 2022, 17, 33)为代表的大尺寸二维单晶调控生长及30余种A4尺寸高指数单晶铜箔库的制备(Nature 2020, 581, 406)。近年来,二维材料生长机理的研究表明,单晶生长取向主要受衬底表面晶格、台阶等结构的调制。因此,通过宏观预堆叠双层衬底设计转角并外延生长单层单晶,从而实现层间转角复制,有望获得具有可控角度、强层间耦合、洁净界面的大面积双层二维材料。

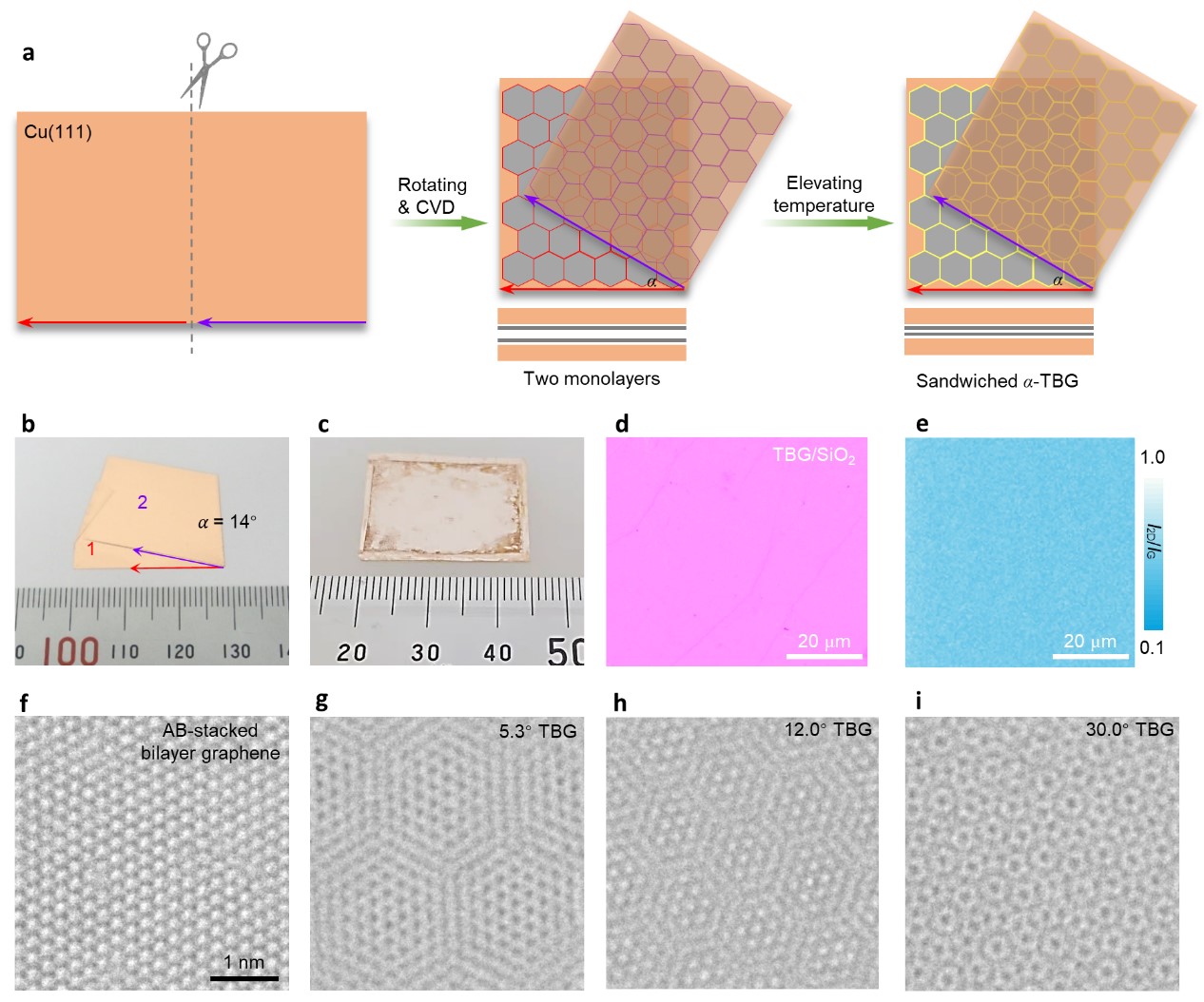

基于上述积累,刘开辉团队与合作者提出了一种“预堆叠衬底-角度复制单晶生长”的新策略,实现了具有可控转角和洁净界面的厘米级双层石墨烯制备。研究团队(1)在宏观上预堆叠退火后的单晶Cu(111)衬底以锁定角度,使衬底之间的旋转角度为预期生长的双层石墨烯的目标转角;(2)随后利用Cu(111)表面对称性匹配与小晶格失配的特性,确保在预堆叠的Cu(111)衬底上外延生长单晶石墨烯,并严格复刻衬底间的旋转角度。而后精准控温并利用铜箔平面自铺展效应,获得具有特定转角和均匀平整范德华界面的双层大面积石墨烯;(3)最终为了剥离双层石墨烯,利用等电位面刻蚀方法在刻蚀液中施加平行电场,将一侧铜箔匀速刻蚀并使铜离子沿电场方向迁移,可有效避免非均匀刻蚀。通过三电极电化学法监测铜表面的刻蚀过程,从而精准控制刻蚀时间,获得完整的大面积双层石墨烯成品。

本研究利用上述原创性生长策略,实现了大面积双层石墨烯转角的精准控制,为二维晶体材料提供了一种宏观尺度下对原子堆叠结构精准操控的新颖方法。形貌和结构表征技术(包括电子显微镜、角分辨光电子能谱、光谱及光电流测试等)验证了所设计转角在跨越原子尺度至厘米尺度的准确与均匀性。本方法理论上可扩展到其他二维晶体材料的转角制备,有望为大规模转角双层二维材料制备提供一种低成本、易操作的可行技术方案。

图a转角双层石墨烯生长设计示意图;b-e制备的14°转角双层石墨烯结果;f-i转角双层石墨烯的普适制备

北京大学博士后创新人才支持计划入选者刘灿(现为中国人民大学研究员)、北京大学“博雅”博士后李泽晖(现为北京大学特聘副研究员)、北京大学“博雅”博士后乔瑞喜(现为南京航空航天大学特聘副研究员)、物理学院2021级博士生王卿赫为论文共同第一作者;北京大学刘开辉教授、上海科技大学王竹君教授和中国人民大学刘灿研究员为共同通讯作者。其他主要合作者还包括北京大学王恩哥院士、王新强教授、高鹏教授,南方科技大学俞大鹏院士,中国科学院半导体研究所谭平恒研究员、武汉大学何军教授、上海科技大学柳仲楷教授等。

研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、北京市自然科学基金、广东省基础与应用基础研究重大项目、中国科学院战略性先导科技专项、北京大学电子显微镜实验室以及上海同步辐射光源BL07U NanoARPES线站等支持。

文章来源北京大学新闻网,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

上海拾课教育科技有限公司 7885

-

新泰洪强医疗器械有限公司 20998

-

ASTIRC 23826

-

广东标杆会展有限公司 7918

-

东部战区总院 1921

-

桂林漓江国际旅行社 1992

-

西北工业大学 7988

-

上海同巨传播有限公司 7865

-

纳通医疗集团 18116

-

上海永銮贵金属经营有限公司 20932

-

Universiti Tekno 22906

-

中国执业医师培训网 22979

-

北京千和展览有限公司 7847

-

河北医科第三医院 20895

-

超飞巨英合特会展公司 18007

-

装饰设计工程有限公司 20900

-

hksme 23026

-

广播电视中心文山人民广播电台 18385

-

湖北省武汉大学 17999

-

济南兆龙文化传媒有限公司 2016

678

678