清华大学 深圳国际研究生院张旻团队在微型柔性机器人越障和无缆自主化运动领域取得新进展

2024/04/15

与大型机器人相比,昆虫级别的机器人具有独特的优势。凭借着微小的尺寸,机器人可以轻松地探索许多大型机器人无法进入的地形环境,诸如废墟、缝隙、管道等,甚至可以进入狭小密闭的空间,执行一些精细化任务。昆虫尺寸的柔性机器人具有体积小、环境适应能力强、可集群化工作的特点,在面对自然界中非结构化的复杂地形时,如何在柔性执行器驱动力弱、功率密度低、柔性机构传动精度差的限制下实现机器人的越障和无缆化敏捷运动,对赋予机器人全地形通过能力和迈向实用化具有重要意义。

近日,清华大学深圳国际研究生院张旻副研究员团队在前期提出的压电谐振驱动微型柔性机器人的基础上,提出了一种无需反馈控制的机械式被动越障方法。机器人采用类环状曲面腿,可实现对小尺寸障碍物地形的顺滑通过和大尺寸障碍物的碰撞式通过。通过前腿曲面部分的迎角设计,提高了大于机器人身高的台阶障碍物的通过能力,并在原有有缆柔性压电机器人的基础上,设计了压电驱动电路系统、负载携带结构和反馈控制单元。研究团队采用静电足垫与圆弧形腿相结合的结构,实现了机器人在携带驱动电路与电源的情况下,仍能保持较高的转向敏捷性。

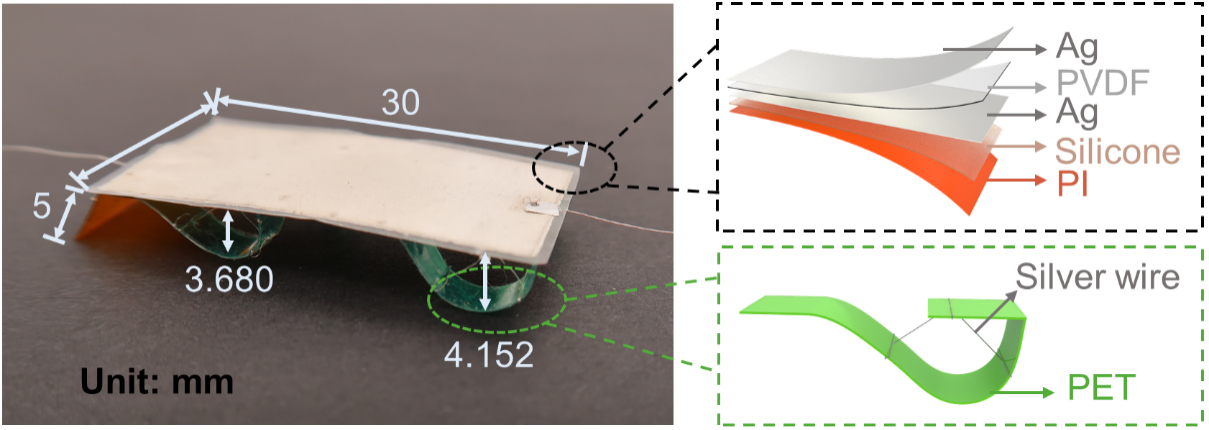

图1.环状腿柔性机器人照片和主要结构

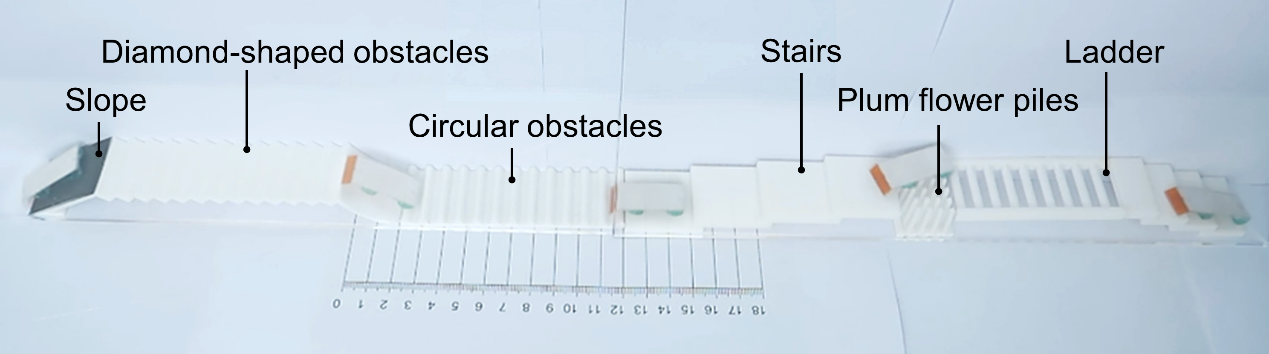

图2.机器人穿越复杂三维地形示意图

微型机器人可集成多种功能模块和精细机械结构实现越障。若采取闭环的精准运动控制,时间迟滞会导致准静态越障;而用机械结构补充开环控制,能在无神经调节的被动力学下快速越障。课题组在昆虫级别柔性机器人有限的身体空间中设计了类环状曲面腿的机械结构(图1),依靠主体形变,机器人的腿-地机械作用产生“弹性步态”穿越三维复杂地形。通过仿真模拟和对比实验,设计出了具有75度固定迎角的前腿前部理论曲线,保证了碰撞台阶过程中阻力不增大、升力不减小。提出了封闭度100%的类环状腿结构,保证顺滑通过小尺寸障碍物地形,并通过非对称的整体结构,提高振动-前进力的转换比率。采用“辐条式”结构,利用全柔性材料制成的半刚性腿部结构,兼顾了形状的稳定性、抗跌落的结构鲁棒性和抗意外扰动的运动适应性。实验表明,环状腿机器人能在0.36倍身高的矩形凸起地形上保持4身长/秒以上的爬行速度;能实现以100%概率通过5毫米(1.2倍身高)台阶、64%概率通过8毫米(1.9倍身高)台阶;还能穿越镂空梯子、梅花桩等地形(图2)。该研究为小型越障机器人的运动开环控制提供了思路,腾挪了感官控制的操作空间,能够为同类型越障机器人提供参考。

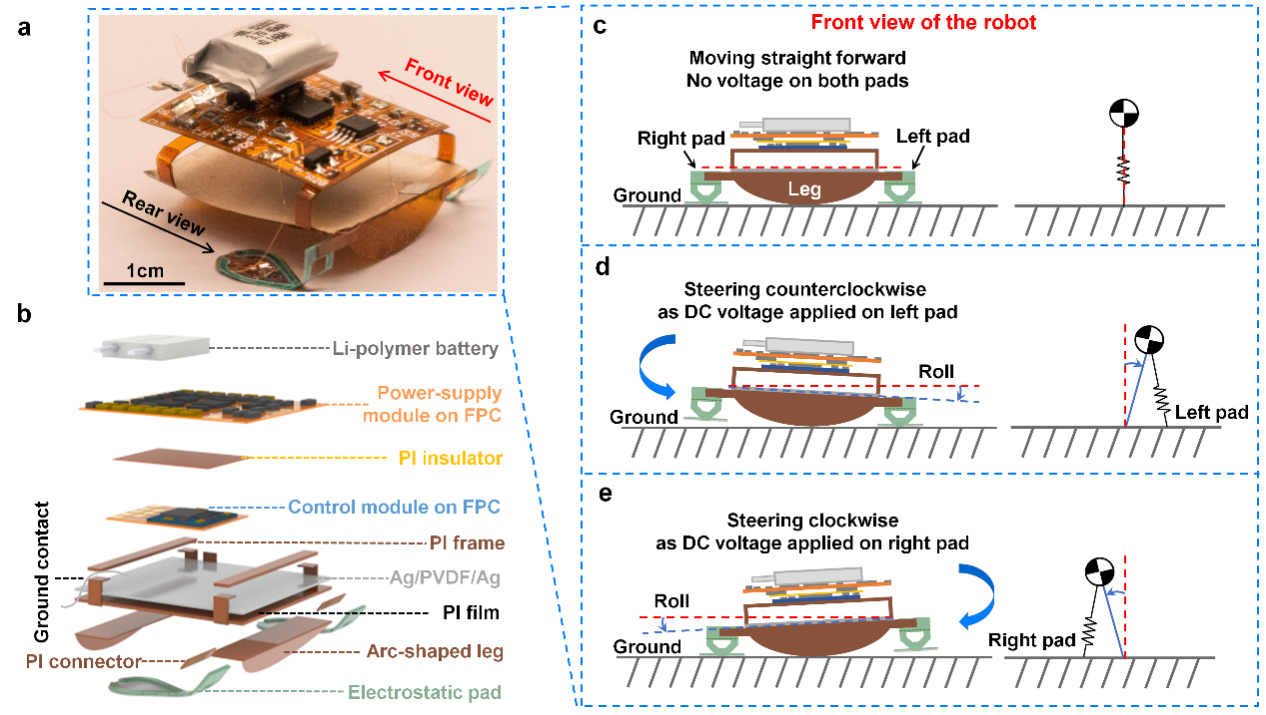

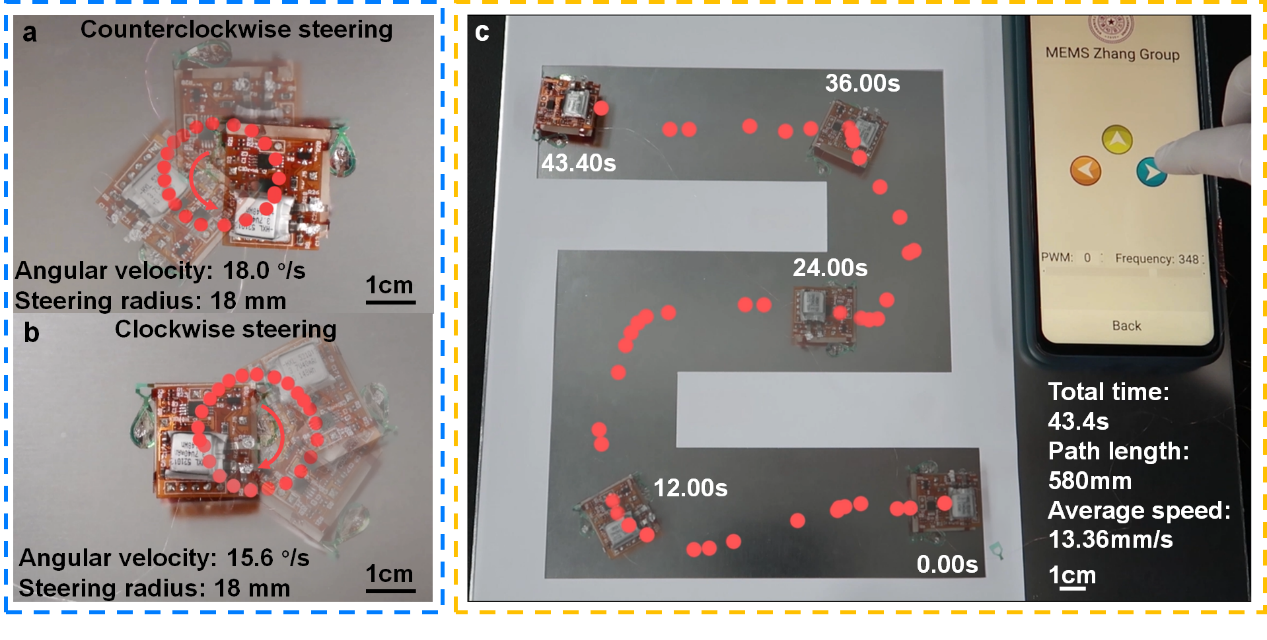

受限于柔性执行器驱动力弱、功率密度低、柔性机构传动精度差的问题,现有的微型柔性机器人仍以拖缆驱动为主,机器人的灵活性和活动范围受到限制,在无缆条件下实现快速运动和敏捷的轨迹控制仍是巨大的挑战。课题组在原有有缆柔性压电机器人的基础上,设计了小型化压电驱动电路系统、负载携带结构和反馈控制单元,实现了柔性压电机器人的无缆驱动(图3)。根据柔性机器人的运动特点,提出了用于携带驱动电路系统和电源的悬架式负载结构,可有效减小负载对机器人运动的影响。通过仿真和实验分析了柔性机器人带负载条件下的特征频率和运动模态,以机器人运动性能为目标优化了悬架负载结构,实现了无缆条件下机器人2.5身长/秒的快速直线运动。为实现机器人的灵活轨迹控制,提出了静电足垫与圆弧形腿相结合的转向控制策略,利用转向时的机器人侧倾,实现了机器人载荷在腿部和静电足垫上的重新自分布,自动调节转向过程中不同足垫上的摩擦力,实现了无缆柔性机器人的敏捷转向(图4),转向速度达到18°/s,机器人能够在43.4秒内通过58厘米长的S形通道。通过低功耗设计,机器人在装配有40mAh的锂电池时,能够连续运行58.6米,对应的机器人运输能量成本(Cost of Transport)仅为261,优于已报道的绝大多数柔性无缆机器人。该研究为昆虫尺寸的柔性机器人实现无缆化的敏捷运动和实用化研究提供了解决方案。

图3.基于摩擦力调控的无缆微型柔性机器人转向原理。(a)可转向无缆柔性机器人原型样机,(b)机器人结构爆炸图,(c)静电足垫工作原理,(d)-(f)机器人直行、逆时针旋转和顺时针旋转时的运动状态

图4.机器人转向运动测试结果。(a)机器人以18°/s逆时针旋转,(b)机器人以15.6°/s,顺时针旋转,(c)机器人通过“S”形轨道

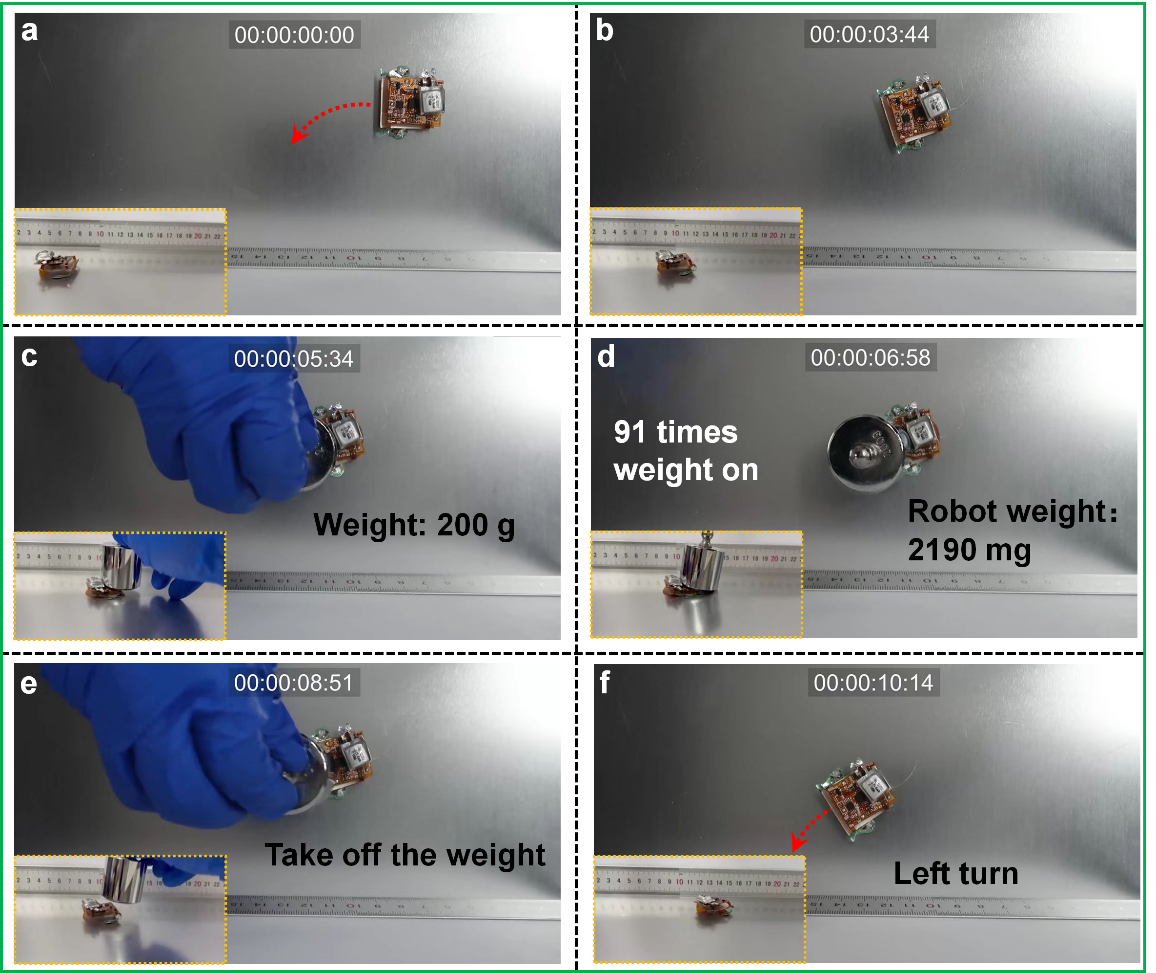

图5.机器人鲁棒性测试,机器人在经受200g砝码挤压时能够快速恢复并保持良好的机动性。(a-f)展示了机器人在被压缩和恢复运动的过程影像

相关成果以“昆虫级别柔性机器人的复杂三维地形穿越”(Complex Three-Dimensional Terrains Traversal of Insect-Scale Soft Robot)为题发表于《柔性机器人》(Soft Robitics)上。论文通讯作者为清华大学深圳国际研究生院张旻副研究员,第一作者为清华大学深圳国际研究生院2019级硕士研究生刘盈,该论文作者还包括清华大学深圳国际研究生院2016级博士生梁家铭。

相关成果还以“无缆自主微型柔性机器人”(Power Autonomy and Agility Control of an Untethered Insect-Scale Soft Robot)为题发表于《柔性机器人》(Soft Robitics)上。论文通讯作者为清华大学深圳国际研究生院张旻副研究员和清华大学精仪系唐飞副研究员,第一作者为清华大学深圳国际研究生院2019级硕士研究生苗子聪,该论文作者还包括清华大学深圳国际研究生院2016级博士生梁家铭。

文章来源清华大学新闻,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

北京交通大学 23099

-

郑州大学管理学院 18043

-

山东龙口市南山酒店管理公司 17985

-

上海阳佳广告公司 18301

-

电子科技大学 2269

-

新疆大学 8111

-

百奥泰国际有限公司 22890

-

重庆大学 21040

-

中国环境科学学会 24179

-

International As 1874

-

中国环境科学学会 23180

-

中铁十六局集团 18145

-

AAA 8036

-

江苏省纳米技术产业创新中心 22990

-

北京亚太精达商贸有限公司 1883

-

浙江理工大学 22977

-

中国水利技术信息中心 24152

-

海洋国旅国际会展部 18088

-

中国科学院沈阳自动化研究所 17961

-

能源工程与环境保护国际会议 24029

639

639