清华大学化工系胡山鹰课题组合作构建中国氮-磷耦合循环网络并评估其韧性

2024/03/27

近日,清华大学化工系胡山鹰教授课题组和华东理工大学商学院余亚东副教授课题组等研究团队合作,在氮-磷耦合循环网络韧性研究中取得重要进展。研究通过物质流分析和生态网络分析等方法首次构建了中国氮-磷耦合循环网络并评估了其韧性,从宏观尺度氮-磷元素耦合的视角揭示了氮-磷元素在未来食品需求和清洁能源需求驱动下的代谢规律,有助于农业、食品和能源领域的政策制定者更好地推进氮-磷资源的可持续管理工作。

氮元素和磷元素既是食品系统的重要营养元素,也是导致环境污染的关键物质。全球有90%的磷矿和80%的合成氨氮被用于食品生产来满足人类需求,与此同时,氮-磷元素在这一代谢过程中也产生大气氮氧化合物污染及水体氮磷污染等环境问题。在碳中和目标下,氮元素和磷元素的代谢路径将受到清洁能源需求的驱动而发生变化。例如,氮元素将用于绿氨满足清洁船舶燃料的需求,而磷元素则将用于锂电池满足电动车和储能的需求。已有文献对氮磷元素各自的代谢取得了丰富成果,但却忽略了氮-磷元素之间的耦合关系,缺乏对氮-磷耦合系统韧性(面对外部扰动时保持其功能的能力)的研究,难以支撑氮-磷代谢系统的可持续管理工作。

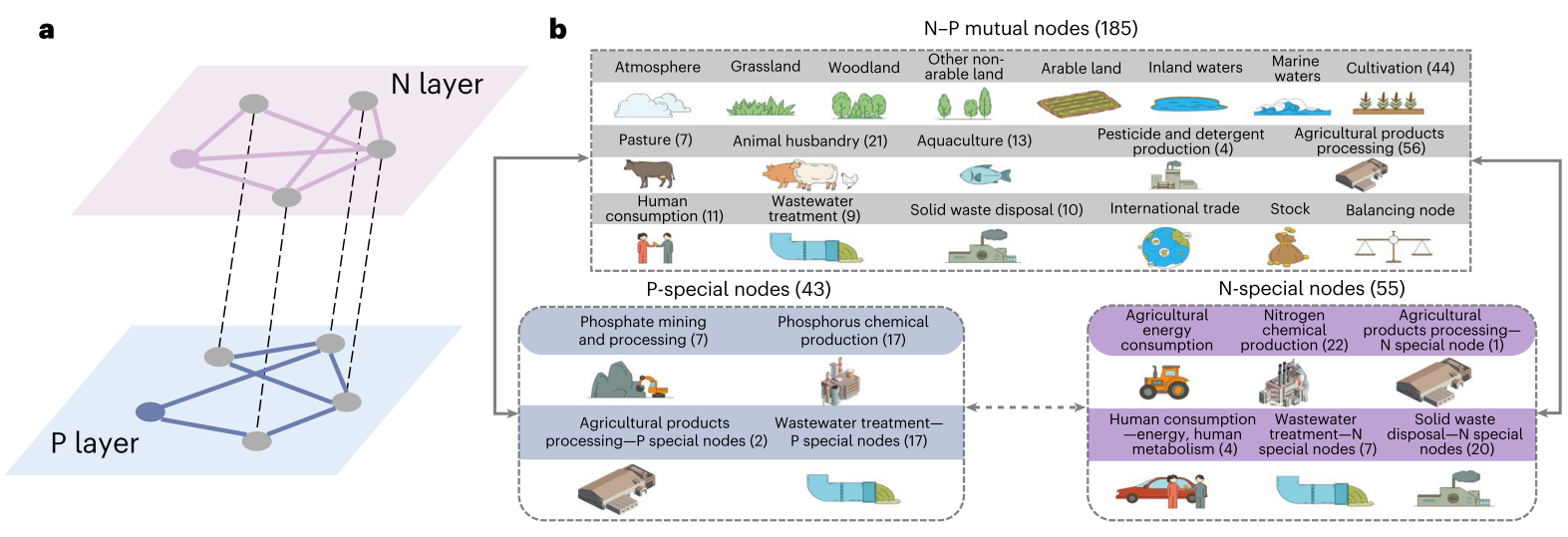

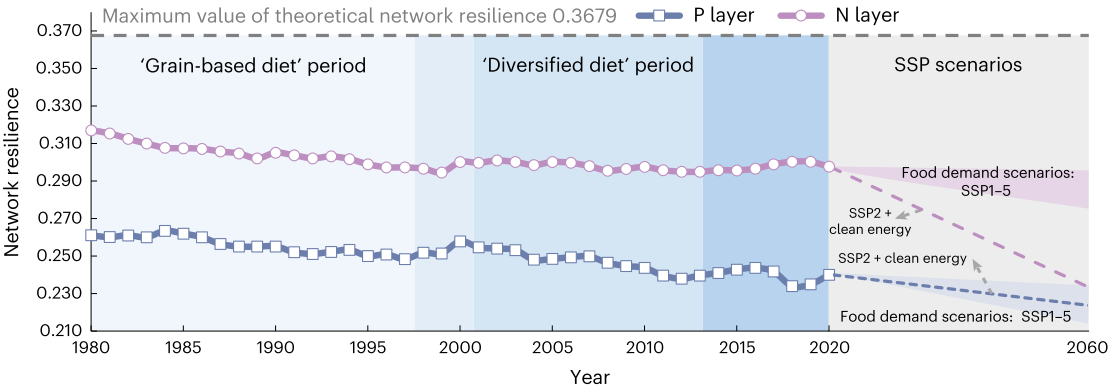

联合团队通过物质流分析方法首次构建了中国氮-磷耦合循环网络,在此基础上运用生态网络分析等方法测度了网络韧性并揭示了其影响因素。研究表明:中国氮-磷耦合循环网络为由283个节点组成的双层网络,其中185个节点为氮磷耦合节点,通过氮元素和磷元素在自然生态系统和食品系统的代谢过程将氮网络层和磷网络层紧密连接在一起,从而形成复杂的氮-磷耦合循环网络。在1980-2020年间,中国的氮-磷耦合循环网络处于过度高效阶段,韧性呈下降趋势,氮、磷网络层韧性最大最小值之差分别为7.61%和12.57%。这将导致中国氮-磷耦合网络抗击外界风险冲击的能力降低。食品需求增长驱动的化肥施用比例增加是导致氮-磷耦合循环网络韧性降低的关键因素。中国的氮-磷耦合循环网络中的节点对氮网络层和磷网络层韧性的变化同时存在协同效应和权衡效应。相比氮网络层而言,磷网络层受到人类活动的影响更大。

图1.中国氮-磷耦合循环网络的结构示意图

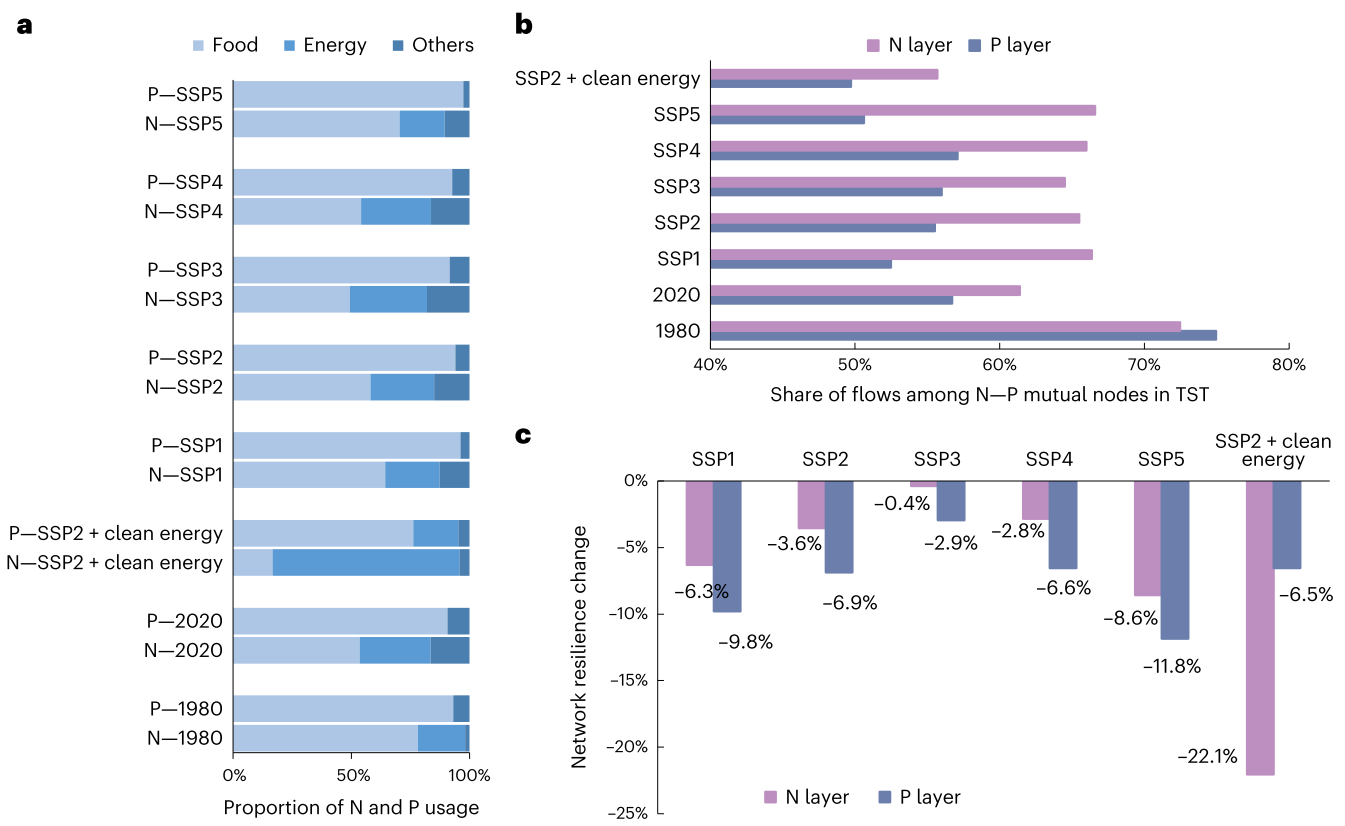

基于共享社会经济路径(SSP)情景,联合团队还预测了中国2060年的氮-磷耦合循环网络及其韧性。研究表明,在SSP2+清洁能源情景下,中国的氮-磷耦合循环网络将受到绿氨和锂电池等清洁能源需求的驱动而发生代谢规模和代谢路径变化。清洁能源需求对氮网络层影响较大,而食品需求对磷网络层影响更显著。清洁能源需求会导致更多的流量集中在氮和磷特有节点,削弱了氮网络层和磷网络层之间的耦合强度。如无任何调控措施,中国氮-磷耦合循环网络的韧性将进一步降低(特别是氮网络层),不仅会降低氮-磷耦合系统抗风险冲击能力,从而威胁到中国的粮食安全,而且还可能会向环境排放更多的活性氮,从而扰乱氮元素循环,加剧能源和粮食系统之间的冲突。

为提高中国氮-磷循环网络韧性并推进中国氮-磷资源的可持续管理工作,联合团队分别从生产、消费和贸易端提出了五项措施并且量化了这些措施的效果。这些措施包括降低化学肥料使用量、提高水产养殖饲料效率、减少食物浪费、采用更健康的饮食习惯和优化食品贸易策略。

图2.1980-2060年中国氮-磷循环网络韧性的历史趋势和未来演变

图3.共享社会经济路径下2060年中国氮-磷循环网络结构及其韧性

相关研究以“中国氮-磷耦合循环网络韧性下降亟需采取行动”(Decreasing resilience of China’s coupled nitrogen-phosphorus cycling network requires urgent action)为标题,以研究长文形式于1月2日在线发表在国际知名期刊《自然·食品》(Nature Food)上。

《自然·食品》期刊同期专门邀请芬兰阿尔托大学维尔马·桑德斯特伦(Vilma Sandström)博士针对本文撰写了题为“系统视角揭示了氮磷流动的相互关系”(Systems perspective reveals interconnections in nitrogen and phosphorus flows)的评论文章,认为本文对氮-磷耦合流动的分析揭示了食品系统与能源系统之间的协同与权衡效应。

清华大学2019级化工系博士生罗梓梦和余亚东为论文共同第一作者,余亚东和胡山鹰为论文共同通讯作者。清华大学化工系教授朱兵、副教授陈定江参与研究工作。研究的合作者还包括国际应用系统分析研究所高级研究员阿里·卡拉兹、首席研究员布莱恩·法斯,日本东北大学教授松江和世,广东工业大学教授梁赛和华东理工大学教授马铁驹。该研究得到国家重点研发计划和国家自然科学基金等的资助。

文章来源清华大学新闻,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

华北电力大学 21407

-

百奥泰 24251

-

北京泛玟商贸有限责任公司 21250

-

厦门大学公共事务学院 21246

-

IAASE 21377

-

工业和信息化部电信研究院 23245

-

北京翻译公司 18733

-

北京对外经济贸易大学 18346

-

中国地震局工程力学研究所 18350

-

同济大学地下建筑与工程系 23331

-

哈尔滨商业大学 23509

-

上海亚化商务咨询有限公司 21349

-

青岛通元堂健康管理有限公司 2325

-

中国市场营销研究中心 21230

-

MAM 21213

-

沈阳博思教育咨询有限公司 21146

-

上海市护理学会 2420

-

百奥泰国际会议(大连)有限公司 23358

-

FEQ 24239

-

世纪金源酒店集团营销中心 23236

719

719