北京大学地空学院李扬与合作者在《自然·地球科学》发文,揭示月球背面地幔比正面更冷

2025/10/09

2024年6月25日,嫦娥六号返回器成功从月球背面南极—艾特肯盆地携带1935.3克月壤返回地球。这是人类历史上首次获取月背样品,标志着月球科学研究进入全新阶段。

北京大学地球与空间科学学院李扬副教授团队,联合核工业北京地质研究院工程师何升、山东大学助理研究员陈剑等团队,对嫦娥六号带回的月壤开展系统研究,并结合遥感数据估算岩石形成的温压条件,首次获得月球正反两侧地幔温度的直接对比证据。研究成果以“A relatively cool lunar farside mantle inferred from Chang’e-6 basalts and remote sensing”为题于2025年9月30日发表于国际学术期刊《自然·地球科学》(Nature Geoscience),研究结果显示,月球背面地幔潜能温度比正面地幔低约100℃,为理解月球演化历史和二分性成因提供了关键证据。

由于潮汐锁定效应,人类从地球上只能观测到月球正面。20世纪以来,航天探测逐渐揭示了月球正、反面在地貌、地壳厚度、元素分布等方面的显著差异,即“月球二分性”问题。尽管学界提出了多种解释模型,但因长期缺乏月背岩石样品,始终无法获得直接证据。嫦娥六号的成功取样,为破解这一核心科学难题提供了重要契机。

图1 月球正面与背面地貌

何升团队对嫦娥六号月壤中的玄武岩岩屑开展了元素和同位素分析,样品Pb-Pb定年结果为28亿年,与其他研究团队此前获得的结果一致,进一步确认嫦娥六号着陆区大规模玄武岩岩浆活动主要发生在约约28亿年前。

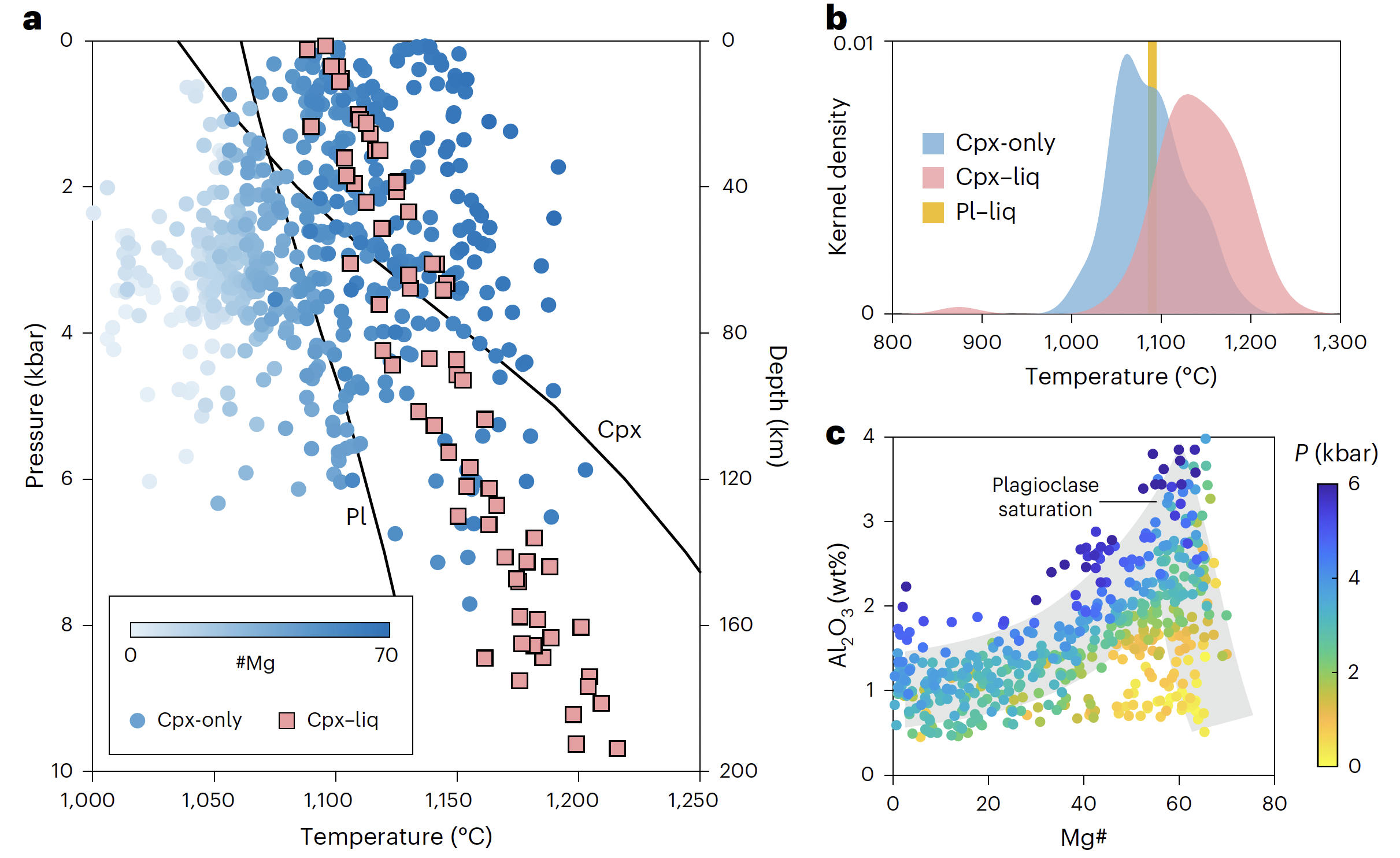

基于何升团队获得的玄武岩矿物成分信息,李扬团队综合应用三种不同类型的矿物温压计,并结合pMELTS岩石学热力学模型,对嫦娥六号带回的月背玄武岩样品进行了详细分析。结果显示,多种独立方法得出的结果高度一致,即这些玄武岩的结晶温度约为1100℃,对应的形成深度约为100公里。与月球正面嫦娥五号样品的结晶温度相比,低约100℃。这一差异表明月球背面地幔整体温度更低,为月球内部温度结构的二分性提供了岩石学证据。

图2 基于矿物温度–压力计和热力学模型反演获得的嫦娥六号玄武岩结晶温度

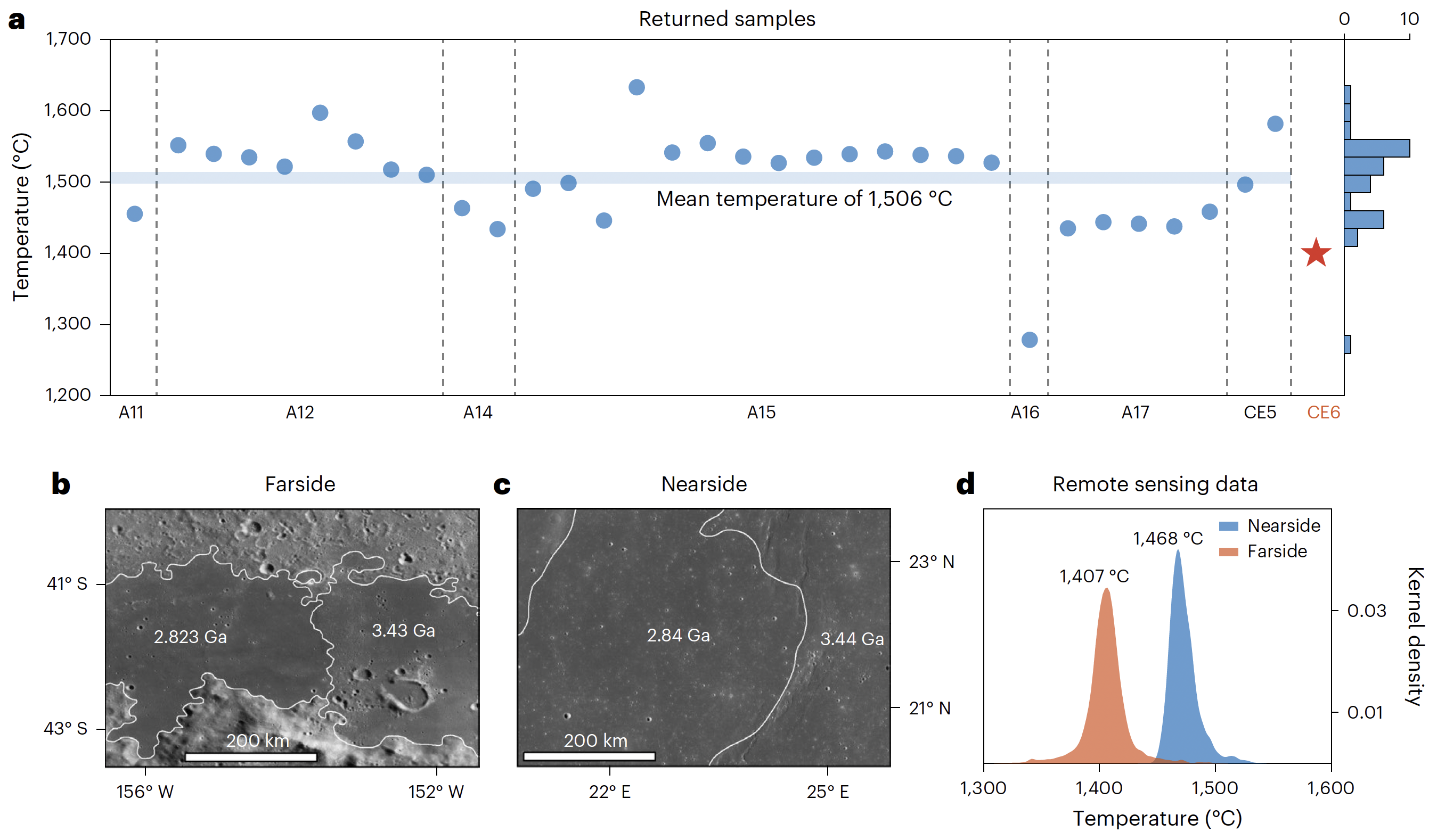

李扬团队利用岩石热力学模型进行反演计算,结果显示,月球背面地幔的潜能温度约为1400℃。进一步对阿波罗计划与嫦娥五号返回的33件月球正面样品开展的研究表明,月球正面地幔的潜能温度约为1500℃。两者之间约100℃的差异,直接揭示了月球正反两侧在深部热状态上的显著不同。

为进一步验证上述结论,李扬团队与陈剑团队合作,利用遥感数据获取了嫦娥六号着陆区约3万平方公里玄武岩的主量元素组成,并与月球正面同期玄武岩遥感数据进行对比分析。结果显示,月背地幔潜能温度普遍比正面低约70℃。这与基于阿波罗和嫦娥计划返回样品反演结果高度一致,形成了相互印证的多重证据,清晰揭示出月球正反两侧地幔温度存在系统性差异。

图3 基于月球返回样品与遥感数据获得的月球正反面地幔潜能温度

值得一提的是,北大研究生和本科生在本次研究中作出重要贡献。2024年,首届地球化学专业毕业生朱学麟推免进入李扬团队直博,地球化学专业2022级本科生何潜、郑烨与2023级本科生付卓玥,在学校本科生科研计划的支持下参与相关研究,围绕相关科学问题开展文献调研、数据分析和模型构建,并在导师指导下参加学校第33届挑战杯竞赛,荣获校级一等奖。

图3 参与本次研究的部分研究人员合影(左起:时泽龙、何潜、郑烨、何升、李扬、朱学麟、付卓玥、邢介奇)

四位学生的成长,是地空学院本科生拔尖人才培养的缩影。近年来,学院依托“拔尖计划2.0”培养基地,每年约有30名本科生通过科研计划进入科研一线,绝大多数学生以推免形式进入研究生阶段培养,部分学生还获得北京市自然科学基金的支持,逐步具备独立开展前沿科研的能力。

李扬表示:“嫦娥六号样品研究不仅是一次科学探索,更是一场生动的科研育人实践,让年轻学子有机会在国家重大科研任务中锻炼成长。北大自由的学术氛围和学院长期的人才培养机制,为这一成果的取得提供了坚实保障。”

此次研究首次为月球二分性的温度差异提供了岩石学和地球化学的直接证据,填补了对月背地幔热状态的认知空白。成果不仅深化了人类对月球形成与演化机制的理解,也为类地行星内部热演化研究提供了新的参考。展望未来,北大科研团队将继续立足重大科学问题,积极参与国家深空探测任务,在深耕基础科学研究的同时服务国家战略需求,为我国空间科学发展贡献更多智慧与力量。

李扬和核工业北京地质研究院李子颖为论文共同通讯作者,何升为论文第一作者。核工业北京地质研究院负责样品申请、制备和表征等工作,遥感数据由陈剑团队提供,北大团队设计了研究方案,承担了岩石学成因和温度-压力估算、数据解释及论文撰写等工作。该研究得到国家自然科学基金等项目资助。

作者简介:

李扬,北京大学地球与空间科学学院长聘副教授,曾在中国地质大学(武汉)、英国杜伦大学、美国耶鲁大学和中国科学院等单位学习和工作,2022年9月入职北京大学。李扬主要从事地球化学和地质年代学等领域的研究,在Nature Geoscience(2篇),Science Advances,National Science Review(2篇)和Geology(5篇)等期刊发表第一/通讯作者论文30余篇。承担国家自然科学基金委优秀青年科学基金(2020),国家杰青青年基金(2023)等项目,受聘为英国伦敦大学学院(UCL)荣誉副教授,担任Geology、Economic Geology、Mineralium Deposita和Science Bulletin及科学通报等国内外期刊副主编/编委。

文章来源北京大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2026年第八届计算机科学与技术在教 109

-

2026年3月高含金量国际学术会议合 88

-

2026资源、化学化工与应用材料国际 1265

-

2026年人工智能教育技术与数据科学 246

-

2026年图像处理与数字创意设计国际 1041

-

2026年机械工程,新能源与电气技术 5524

-

2026年材料科学、低碳技术与动力工 1312

-

2026年第二届无线与光通信国际会议 2080

-

第七届多组学科研与临床应用大会 02-05

-

2026年制药学、生物技术与植物学国 02-04

-

2026年节能技术、低碳发展与可持续 02-04

-

2026年导航控制、传感技术与卫星应 02-04

-

2026年经济转型与商业文化国际学术 02-04

-

2026年体育科学、运动健康与创新管 02-04

-

2026创意城市、设计与社区建设国际 02-04

-

2025年两院院士增选有效候选人4066

-

2025最新JCR分区及影响因子10070

-

好学术:科研网址导航|学术头条分5098

-

2025年国际期刊预警名单发布!5129

-

2025年中科院期刊分区表重磅发16711

-

中国科协《重要学术会议目录(2010250

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提6245

-

bbrc期刊,bbrc期刊处于S02-03

-

siam期刊,siam期刊发的最02-03

-

了望期刊,瞭望期刊02-03

-

共享经济期刊,共享经济学术论文02-03

-

期刊代理网,从哪里找期刊代理02-03

-

light期刊,Light期刊综02-03

-

传承 期刊,传承期刊投稿点评02-03

-

期刊勘误,期刊勘误时会索要原始数02-03

-

北京麦迪卫康广告有限公司 21366

-

无锡江南大学物联网学院技术中心 24607

-

河南欧诺机械制造有限公司 18633

-

中国医师学会检验医师分会 21421

-

中国矿业大学 24265

-

WILL 21155

-

北京康慈医学中心 18212

-

科严文化发展有限公司 2153

-

杭州远成会议服务有限公司 24252

-

金地雄楚一号 2366

-

河南大学 24405

-

中国健康产业工作委员会 2369

-

北京理工大学自动化学院 23394

-

先进科学与技术研究中心 24291

-

江西九江城际会议服务有限公司 2192

-

FREARG 24148

-

北京企联高科高分子技术中心 24356

-

南阳理工学院 18191

-

中国化工学会培训中心 2242

-

合肥南辰数字科技有限公司 8273

131

131