材料学院李千课题组合作在半导体中子探测晶体研发领域取得进展

2024/04/11

中子探测在核能、核医学、航天及深空探测、放射物质检测、无损检测成像、中子散射等许多国民经济、国防安全以及基础科研领域有着重要应用。由于中子的电中性特性,以及核力短程性对其进入原子核所构成的限制,对慢中子的探测主要依赖于一些特殊的轻核核素(如3He、10B和6Li)。然而,随着需求的不断增长,中子探测材料的发展和应用也面临着挑战。一方面,全球性的3He气体严重短缺迫使人们大力研究可替代3He气体正比计数器的其他探测器技术(3He alternative detectors);另一方面,中子探测器的高性能多应用场景需求也亟待新型中子探测材料的开发研究。在过去几十年中,利用含6Li和10B材料制备出的固体探测器被广泛研究,例如闪烁体探测器和10B/6Li转换层涂覆的半导体探测器等。在上述器件中,闪烁体和间接型探测半导体涉及到多次能量转换和传递过程,会造成显著的能量损失,限制了探测器能量分辨率和探测效率的改善,而复杂的器件结构和高昂的制造成本又进一步限制了这类中子探测材料的发展。

直接型半导体探测器能够在单一材料层中实现中子俘获、能量沉积、载流子产生和收集,具有接近100%的理论本征探测效率和器件结构简单的特点。然而,在设计和开发具有适用于直接中子探测的材料时仍然面临诸多困难。适合于直接探测中子的半导体材料应富含Li/B等强中子吸收元素、较大的带隙、高电子/空穴迁移率与寿命,以及可制备出大块高质量单晶等要求,目前已知的能同时较好地满足上述条件的材料体系不多。2020年美国研究人员在《自然》期刊上报道了关于利用化学气相传输法制备出新型半导体LiInP2Se6片状单晶,并且利用该材料制备的探测器实现了热中子的灵敏探测。但是基于化学气相传输法(CVT)得到的LiInP2Se6单晶厚度只有百微米量级,工艺过程无法放大且可控性差,这极大地限制了中子探测效率。开展大尺寸、高质量LiInP2Se6单晶研究,可能推进和实现世界上第一个高效率、直接型热中子半导体探测器的实际应用,对于中子探测技术领域来说是极大的进步和革新。

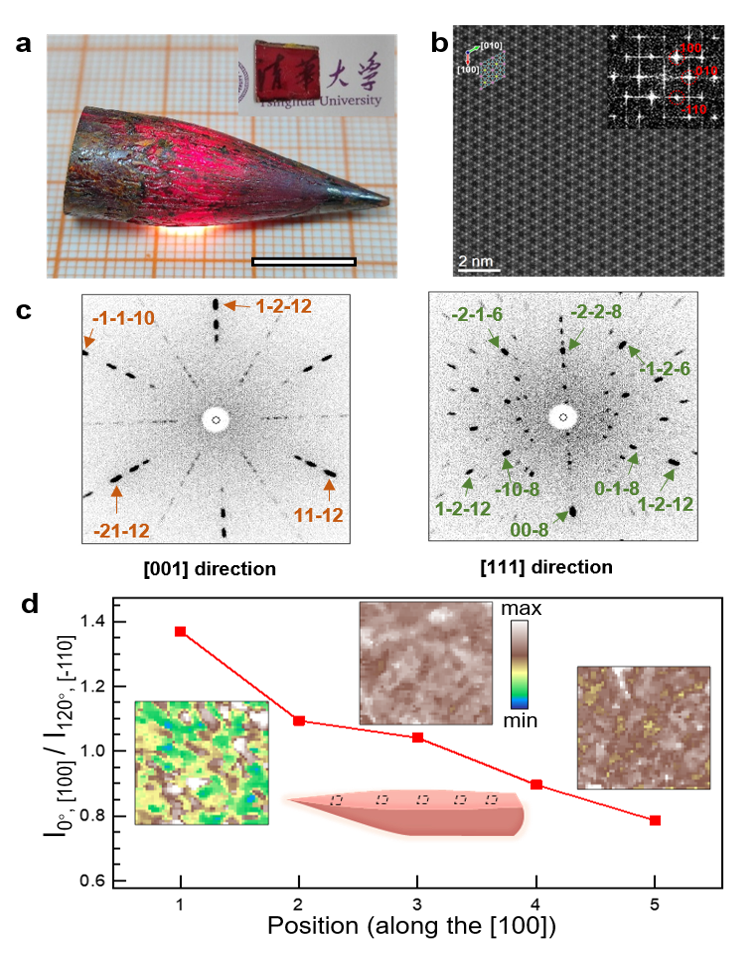

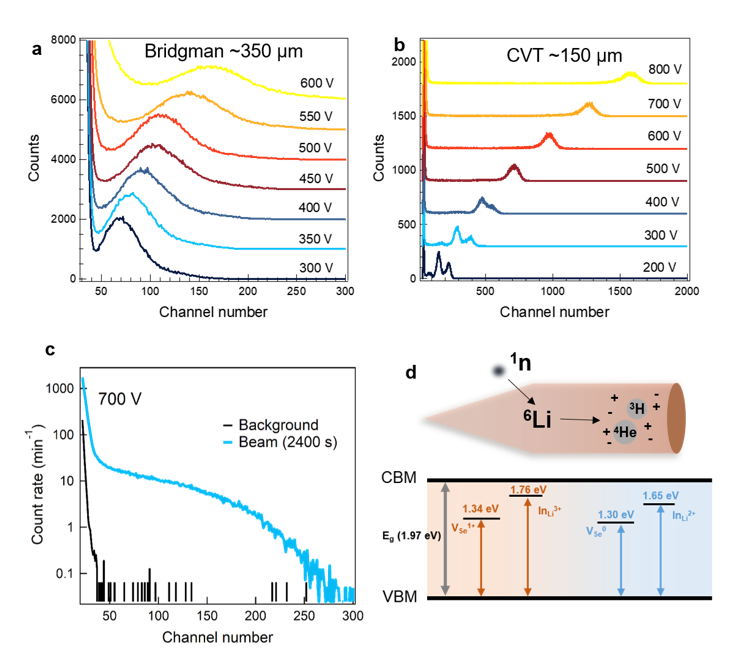

针对上述关键问题,清华大学材料学院李千副教授课题组联合工程物理系杨祎罡教授课题组等团队开发了一种大尺寸、高质量LiInP2Se6单晶的生长方法,通过Bridgman法制备出厘米量级的块体单晶,并实现了热中子探测原型器件的验证。研究中,通过调控Bridgman法生长工艺(过热温度、结晶温度梯度、坩埚结构设计和下降速度等)首次成功制备出直径达12mm、厘米级长度的大尺寸块体单晶(图1a)。扫描透射电镜(图1b)和劳厄相机(图1c)测试结果表明Bridgman法制备所得晶体具有优良的单晶性和均匀性。光学二次谐波产生测试(SHG,图1d)进一步揭示了Bridgman法生长应力的分布和影响。Bridgman法所得LiInP2Se6单晶对热中子具有鲁棒的辐射探测响应(图2c),显示其作为实用化固态中子探测器的潜力,此外通过alpha粒子轰击实验证实了单晶良好的耐辐照能力。对比CVT和Bridgman法所得单晶的alpha粒子响应数据可知(图2a、b),目前在探测性能方面CVT法所得单晶质量更优。缺陷的存在和种类会影响载流子信息收集,最终反映为对中子探测性能的影响。进一步的实验和理论计算结果表明Bridgman法对应的晶体生长环境更倾向于硒的缺失和铟的过量,易形成VSe0和InLi2+两种更深能级的缺陷(图2d)。缺陷能级越深,对载流子产生束缚作用越强,不利于载流子迁移,从而影响探测性能,缺陷机制的研究为进一步优化Bridgman单晶质量提供了重要依据。该工作开发了一种具有可控的、可放大性的LiInP2Se6块体单晶制备路线,进一步厘清了其晶体结构、电学性能和缺陷机制的关联,并验证了原型LiInP2Se6单晶探测器的实用化中子探测能力,从而对直接型中子探测材料及器件的研究进程作出重要推动。

图1.Bridgman法制备所得大尺寸LiInP2Se6单晶的结构特征

图2.LiInP2Se6单晶的辐射响应和缺陷机制

相关成果以“块体LiInP2Se6单晶鲁棒的热中子探测性能”(Robust thermal neutron detection by LiInP2Se6 bulk single crystals)为题,近日在线发表于国际著名期刊《先进材料》(Advanced Materials)上。所开发的晶体制备工艺路线此前已获得中国发明专利授权。

材料学院2020级博士生杜子婉、工程物理系2020级博士生赖雨轩为论文的共同第一作者,清华大学材料学院李千副教授、李敬锋教授、工程物理系杨祎罡教授、华东师范大学吴宇宁研究员为论文的通讯作者,论文的其他重要合作者还包括北京大学物理学院技术物理系付恩刚教授、澳大利亚国立大学化学研究院刘芸教授、清华大学材料学院刘锴副教授、国家纳米科学中心郑强研究员等。研究得到国家自然科学基金基础科学中心项目、面上项目、国家重点研发计划、北京市自然科学基金以及清华大学材料学院交叉创新专项等的资助。

文章来源清华大学新闻,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

中山大学管理学院 18035

-

IAASE 21104

-

中国表面工程协会热喷涂专业委员会 20928

-

广播电视中心文山人民广播电台 17926

-

中国灾害防御协会风险分析专业委员 21415

-

ASTIRC 23826

-

西北大学经济管理学院 22908

-

新能源汽车产业委员会 8073

-

International As 7950

-

中国国际光电博览会 18000

-

国际工学技术出版协会 23909

-

青岛魅力海岸商务大酒店 17985

-

清华大学 7914

-

中国石油和化学工业联合会 21049

-

美国美中世纪教育集团 20910

-

北海环球 18091

-

中国国际经济合作学会经济合作部金 23139

-

2011 IEEE计算机科学与自 18174

-

天津中豪会议策划服务有限公司 2190

-

浙江工业大学 18124

539

539