我国学者与海外合作者在陆地生态系统植物氮素利用研究方面取得进展

2025/06/01

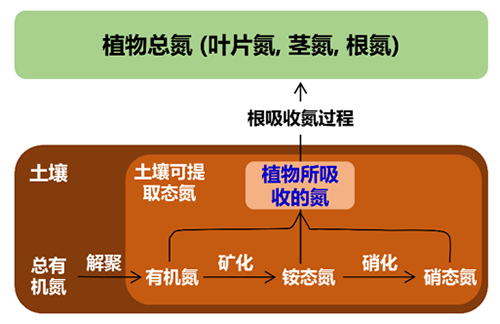

图 陆生植物所吸收氮的主要形态与生成过程

陆地生态系统的植物氮利用机制是评估陆生植被固碳能力及其物种组成变化的关键科学问题。非固氮植物吸收土壤可提取硝态氮、铵态氮和有机氮(植物吸收氮的主要来源),同化分配于叶、茎和根,构成植物总氮(图)。然而,量化土壤硝态氮、铵态氮和有机氮对植物吸收氮的贡献、分析其变化规律和主控因素是科学难题之一。

在国家自然科学基金项目(批准号:42125301、42330505)资助下,天津大学刘学炎教授团队及其国际合作者在陆生植物氮素利用过程方面取得进展。成果以“土壤氮源对陆生植物相对贡献的全球分布及其驱动因素(Global distribution and drivers of relative contributions among soil nitrogen sources to terrestrial plants)”为题,于2024年7月30日在线发表在《自然•通讯》(Nature Communications)上。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-50674-6。

研究团队通过分析全球陆生植物叶、茎和根的氮同位素组成,构建了草本、灌木、乔木植物总氮和叶片氮同位素组成关系,以及相同生活型(草本、灌木、乔木)和相同菌根类型(丛枝菌根、外生菌根、杜鹃菌根)植物总氮同位素组成随年平均温度的变化关系。基于上述组成及变化关系,量化了不同气候背景下植物体内氮同化分配和菌根氮吸收过程同位素效应,实现了基于叶片氮同位素组成对植物氮吸收利用的同位素约束。同时基于土壤硝态氮、铵态氮和有机氮的氮同位素观测数据,模拟了植物所吸收氮的土壤端元氮同位素值,运用同位素质量平衡计算了上述3种氮源对全球尺度植物所吸收氮的贡献。结果显示,植物吸收氮与叶片氮、土壤可提取态氮的氮同位素组成存在明显差异,因而叶片氮和土壤可提取态氮的氮同位素记录不能准确指示或代表植物吸收的氮。全球尺度上,不同氮源对植物氮吸收的相对贡献随年均温呈非线性变化,而随大气氮沉降则无明显变化规律,表明气候要素(温度)而非人类活动(氮沉降)是全球陆生植物氮源贡献变化的主控因素。

该研究通过氮同位素地球化学方法创新,揭示了陆生植物氮利用变化的新规律和新机制。研究结果对理解全球不同温度带以及未来全球变暖背景下植被生长及物种组成变化具有重要意义,为评估全球环境变化对陆地生态系统的影响提供了新的科学依据。

文章来源国家自然科学基金委员会,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。

-

2025年智能光子学与应用技术国际学 06-10

-

2025年8月优质学术会议推荐 589

-

2025年第十二届能源与环境研究国际 400

-

2025年机械工程,新能源与电气技术 559

-

2025年计算机科学、图像分析与信号 553

-

2025年材料化学与燃料电池技术国际 493

-

第七届精神病学国际大会(CP 202 08-01

-

第七届老龄化与老年医学国际学术会议( 08-01

-

第十四届心理学与健康国际学术研讨会( 08-01

-

第七届测绘与地理信息国际研讨会(CS 08-01

-

第七届大气与海洋科学国际研讨会(SA 08-01

-

第十一届地质灾害研究与防治国际学术会 08-01

-

第十六届地质和地球物理学国际会议(I 08-01

-

第七届细胞科学与再生医学国际研讨会( 08-01

-

第七届合成生物学与生物医学国际研讨会 08-01

-

2025最新JCR分区及影响因子1939

-

好学术:科研网址导航|学术头条分468

-

《时代技术》投稿全攻略:一位审稿499

-

2025年国际期刊预警名单发布!600

-

2025年中科院期刊分区表重磅发3957

-

中科院已正式发布2024年预警期861

-

2025年度国家自然科学基金项目727

-

中国科协《重要学术会议目录(202733

-

2024年国家自然科学基金项目评1138

-

2024年JCR影响因子正式发布1214

-

吉林大学校长张希:学术会议中的提1391

-

SCI论文插图全攻略:从规范解析08-01

-

国际学术会议参加经验是怎么样的呢08-01

-

掠夺性会议是怎么进行判断的呢?—08-01

-

SCI论文投稿费怎么交?202408-01

-

百奥泰 2132

-

北京企发展览服务有限公司 24020

-

世界医联(北京)国际中医药研究院 23214

-

IRnet 8044

-

test0731 17873

-

中国灾害防御协会风险分析专业委员 21415

-

北京艾尚国际展览有限公司 8164

-

上海优势商务咨询有限公司 20956

-

山东大学文学与新闻传播学院 23940

-

武汉海讯科技会务有限公司 17937

-

计算机 1847

-

hksme 23036

-

北京恒泰信立科技有限公司 17817

-

北京对外经济贸易大学 18062

-

上海商图信息咨询有限公司 7938

-

IAASE 8114

-

中国机械工程学会表面工程分会 21599

-

WILL 23896

-

百奥泰国际会议(大连)有限公司 1930

-

济南宏达公司 17977

122

122